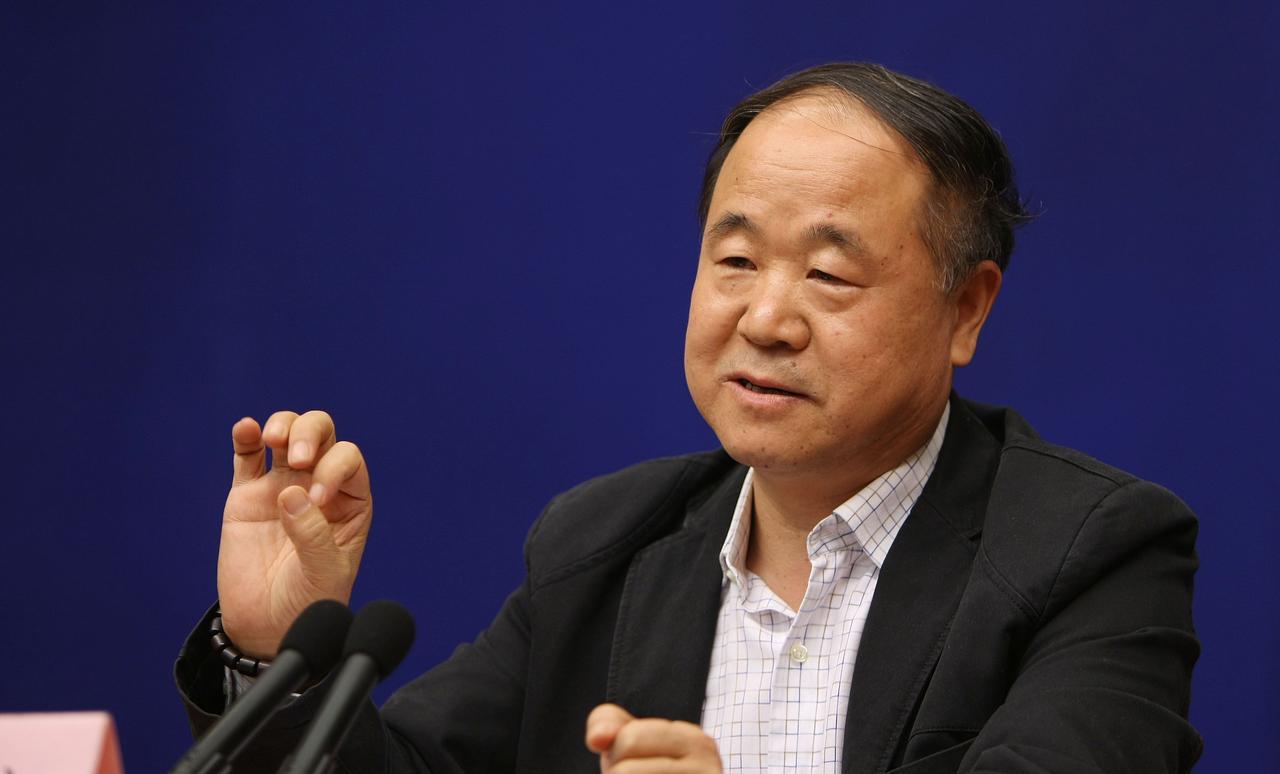

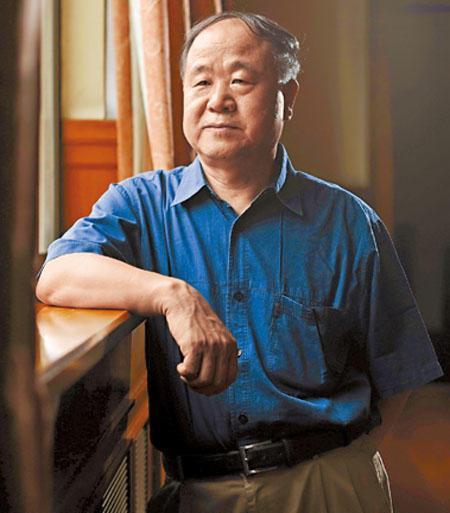

对于莫言获得诺贝尔奖的成就,刘再复直言:这是我们母亲语言的胜利,方块字的胜利,我们当然非常高兴。我们不要被各种概念遮蔽,也不要被各种表象遮蔽,莫言就是莫言,他就是个赤子,就是 个巨大的文学存在,就是个天才级的作家。我非常 欣赏《酒国》,整部小说充满想象力,既充分现实,又 超越现实,是典型的魔幻现实主义文本。童年时代 的苦难造就了莫言,使他对现实生活有了刻骨铭心 的体验,他经历的体验,恐怕中国以外的任何作家都无法跟他相比。苦难是莫言的第一摇篮,是他的天才催化剂。我认为瑞典学院选择了莫言非常正确,非常有见识。 莫言笔下的生命力扎根于泥土深处,带着一股子原始的韧劲。他故事里的人,无论男女老少,贫穷富贵,几乎都在为一个最根本的目标拼尽全力——那就是“活下去”。这不是什么崇高的理想,就是一种扎扎实实、从骨头缝里透出来的生存本能。为了能喘下一口气,他们可以忍受常人难以想象的苦难;为了活下去,他们不得不去经历人世间的种种酸甜苦辣;而当活路被彻底堵死时,这股求生的本能又会爆发出惊人的反抗力量。正是这种对“活”近乎贪婪的欲望,让莫言的故事充满了粗粝的磅礴之气,透着一股摔不烂、打不垮的硬气。高密东北乡那片土地,滋养他们的不只是高粱米,更有一股子混杂着野性、宏大与饱满的生命元气。就像他自己在《高粱酒》题解里写的那几句: 六月的天气寒风凛冽, 腊月的天气酷热难当, 颠倒的世界混沌迷茫, 不灭的人性崎岖生长。 这四句诗,画出了一个黑白颠倒、冷热不分的混沌世界。但就在这样混乱不堪的世道里,人性没有熄灭,反而像石头缝里的草,不管多艰难也要歪歪扭扭地向上生长。这种生长本身就是一种烈性的生命体验,是在与环境的剧烈对抗、碰撞中迸发出来的火花。它不讲道理,不问缘由,只为了存在本身而存在。这种碰撞所显示的生命力,是极其质朴的,甚至带着点蛮不讲理的强悍。它赤裸裸地肯定了人最原始的生命天性,不遮掩,不粉饰。理解这种源自土地深处的、带着血腥气和汗碱味的生命力,是深入莫言小说民间立场的关键钥匙。 《红高粱家族》里的成麻子,是个被命运碾碎的人。家没了,亲人死了,仇恨像毒蛇一样噬咬着他,只剩下一副空壳,只想一死了之。然而,求生的本能比求死的念头更根深蒂固。他像行尸走肉一样活着,后来不知怎的混进了队伍。当他披着偷来的狗皮,在战场上稀里糊涂地立了功,赢得喝彩时,那些当年被他出卖、惨死的乡亲们的脸,突然清晰地浮现在眼前。胜利的喜悦瞬间被冰冷的痛苦取代,“这种类似的情景并没有使他体会到报仇雪恨的快感,反而,却有一线锐利的痛苦,像尖刀一样,在他心脏上划出一道深刻的裂痕。”这痛苦不是简单的后悔,而是他麻木的灵魂被猛然刺痛后的苏醒。他意识到自己身上披的不只是狗皮,还有那曾经像狗一样出卖灵魂的耻辱。 再来看《白狗秋千架》里的“暖”。生活对她来说,是口苦涩的深井。嫁给哑巴,生活在无声的世界里,身体也落下了残疾。日复一日的孤寂和窘迫,像沉重的磨盘压着她。就是在这样的绝境里,她也没有熄灭活下去的念头,反而在生存的夹缝中,挣扎着想要抓住一点点“生活”的影子,而不只是“存活”。她向回乡的“我”,她曾经的情人,发出了一个令人心碎的求救信号——她想要一个孩子,一个会说话的孩子,“响吧”的孩子。她的诉求卑微到了极点:在生存的重压下,她不敢奢望爱情,更没有能力去打破现实的牢笼,她仅仅期盼着,在日后的漫漫长夜里,能有个亲骨肉陪她说说话,那点微弱的声音和陪伴,就是她眼里所能看到的最大的温暖和慰藉。 她这是在生存的底线之上,用尽自己仅有的力气,死死抓住那一点点“生活”的权力。在这里,生命最原始的渴望——延续后代的冲动,以及对陪伴和声音的本能需求——强大地压倒了礼教的束缚、现实的艰难和旁人的目光。即使在如此困苦的泥潭中,“暖”也没有失去那点最朴素的生命欲望,它顽强地从石缝里探出头来,渴望着一点阳光。 这种源自生命底层的欲望,其形态在不同的小说里,不同的时代背景下,会受到各种各样的挤压和扭曲。社会的规矩、道德的绳索、时代的洪流、贫穷的铁链……都可能试图把它捆绑起来,摁下去。但莫言的故事反复告诉我们,一旦生命欲望的种子在心底萌发,它就拥有一种近乎野蛮的生长力。它能顶开压在头顶的巨石,能挣断一道道有形无形的枷锁,不管不顾地朝着生命本来的样子疯长。这种冲破一切阻碍的原始冲动,最能显示生命本身那种不加修饰的质朴和蓬勃的活力。

评论列表