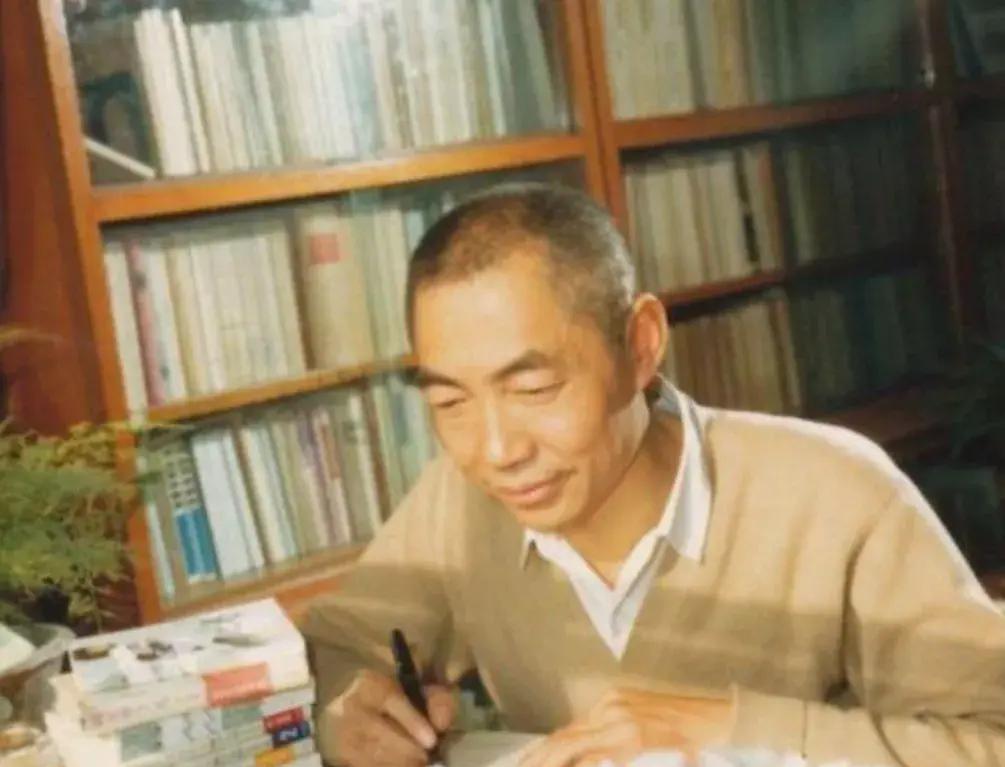

作家浩然心里其实挺矛盾。他明白乡下这地方,老一套的东西再好,也扛不住要变。太封闭了不行,得打开门,跟上改革的步子,不然老落后挨欺负。可这大门一开,外头的新东西涌进来,跟屋里头的老规矩老情义就撞上了。老理儿讲的是重情义、讲名声、安分守己;改革讲的是搞活经济、发家致富,有时候就得有点闯劲儿,顾不上那么多条条框框。 可现实摆在那儿,挡都挡不住。农村正赶上改革的大潮,哗啦啦地冲过来,什么都变了。浩然眼睛亮,看得清楚,老农民的毛病他也知道不少。有些脑筋转不过弯,死守着老黄历,关起门来过日子,外面天翻地覆也好像跟他没关系,这种闭塞落后是真耽误事儿。更让他心里头堵得慌的是,改革这股大风一吹,吹散了人心,吹乱了好些事儿。以前那种一家有事百家帮的乡情味儿淡了,有些人的心歪了,干出些伤风败俗、缺德冒烟的事儿。看着这些变化,浩然愁得不行。他骨子里恋着那股子老味道,怕它被这股潮流冲得一干二净。 这一撞,就把乡土农村夹在中间了,动弹不得,左右不是滋味。浩然自己心里头也拧巴。他当然是想守住那些老的传统伦理道德、乡土情义,像护着宝贝疙瘩似的。可他眼看着眼前这轰轰烈烈的改革架势,心里直打鼓:这老路子,还能走多远?他自己都承认,对农村里这些新变化,他瞧着别扭,浑身不自在,脑子有点懵,浓浓的忧虑塞满了胸口。 话说回来,浩然也不是老顽固。他对改革本身,是举双手赞成的。看看他写的田保根、窦云鹏这些年轻人,就是新冒出来的农村英雄,敢想敢干,奔着新路子走。写这些人,说明浩然是支持改革的。但问题出在哪儿呢?浩然自己也搞不太明白这个新时代到底是个啥样儿。他对这股子时代洪流的认识,有点跟不上趟,也有点看不透。所以他笔下这些所谓的“新式英雄”,到底能有多大分量,在变了的农村里能起啥作用,该把他们摆在啥位置上,他自己心里也没个准谱,写得有点模糊不清,摇摆不定。他自己也陷在这种矛盾里拔不出来。 回头看看浩然在新时期,比如写这几本书的时候,农村早不是他早年写《艳阳天》、《金光大道》那会儿的样子了。当年那股子热火朝天的合作化运动声势,书里再也找不到了。社员们那种为了集体事业拼尽全力的豪情壮志,也像退潮的水,没了影踪。书里描绘的场景,不再是红旗招展、人山人海的大场面,而是换成了锅碗瓢盆、家长里短。他镜头一转,对准了普通农户家里头,看那些男男女女、老老少少的小日子是咋过的。 他关心的不再是“大队”、“生产队”那个大集体,而是聚焦在张三家的院子、李四家的炕头。故事就发生在这些普通得不能再普通的人身上,讲他们的喜怒哀乐、悲欢离合、命运起伏,描摹农村日常生活的千姿百态。在农村经济改革这个巨大的背景下,浩然笔下的农村,没有了早期作品里那种扑面而来的“明朗”气息。阳光好像被什么东西遮住了,不再是金光灿烂。他呈现给我们的是一个崭新的、复杂得多的农村景象——有点陌生,有点混乱,甚至有点让人心里发慌。 为了守住心里头这点念想,抓住那股快要散掉的老味道,浩然在《乡俗三部曲》这几本书里,花了大力气去摸索、去描绘那些传统的民间风情,去挖掘农民骨子里那份淳朴的本性。他觉得,只有把这些写透了、写得活灵活现,才能让这些宝贵的精神玩意儿留下来,像影子一样跟着人们活下去。 往前倒几年,思想解放的苗头刚冒出来,改革的锣鼓刚敲响,浩然的笔还没完全转过来。像《山水情》、《赵百万的人生片断》那会儿,他被极左思潮框得太久,脑子还有点僵,创作的思路没完全打开。写的字里行间,还能闻到过去那个时代的味儿,带点旧框框的痕迹。等到了写《乡俗三部曲》、《苍生》、《迷阵》这几本,他才算真正把笔锋彻底转了过来。他的劲儿全使在琢磨人性上了,挖得深,也特别关注人物命运咋被时代这个大浪头抛来抛去。 就拿《乡俗三部曲》来说,故事就围着王金环和她男人、闺女转。不幸从天而降,男人撒手走了,留下孤儿寡母在乡下苦苦挣扎。庄户人家,没个壮劳力下地干活,那日子是真难熬,一个汗珠子摔八瓣也未必能糊住口。王金环就带着闺女,咬着牙熬着这看不见头的苦日子。书里写她怎么当妈,怎么像个顶梁柱一样撑起这个破碎的家,那股子坚韧劲儿,让人心疼也让人敬佩。母女俩相依为命那份浓浓的亲情,在艰难的日子里显得格外珍贵,像寒冬里的一炉火,暖人心窝。