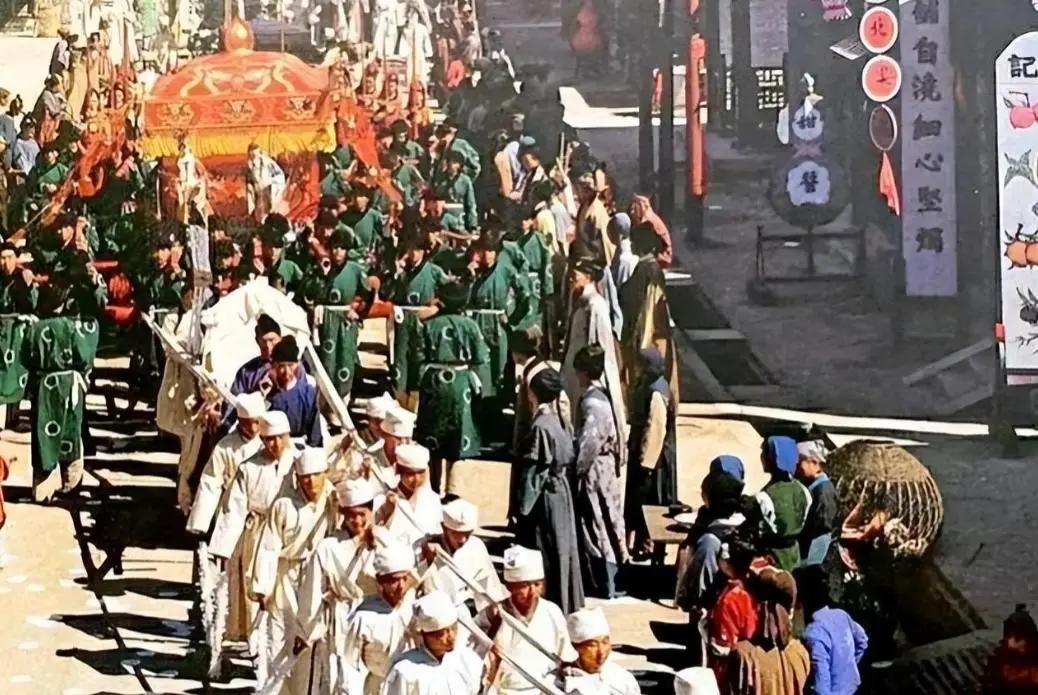

天色微明,宫门深处传出压抑的哭声。皇帝的灵柩停放在偏殿中央,宫人们屏息穿梭,一层层裹上皮革与丝帛,这不是简单的装殓,而是一场与时间赛跑的抗争。古人面对死亡时构筑的告别仪式,远不只是悲痛的宣泄,更是一部融合阶层密码、信仰图谱与生存智慧的厚重典籍。 葬礼的每一个细节都在无声书写着身份差异。汉代中山靖王刘胜入葬时身着两千余片玉片编成的金缕玉衣,玉片四角钻有微孔,金线穿越其中,匠人需在油灯下屏息操作月余方能完成。 而同一时代的贫民,仅能以草席裹身,黄土覆面,墓穴浅得仅容屈身。唐代吐谷浑王慕容智的墓中,随葬品包括鎏金银器、彩绘陶俑,甚至保存完好的漆木餐具,墓志精雕细琢,篆书工整如诏令。 相比之下,宋代汴京郊外的乱葬岗,无主尸骨被草草收敛,由官府差役抬往“义冢”,一坑十余人,仅覆薄土了事。这些差异不仅是财富的悬殊,更是礼制森严的具象化——死亡也无法抹平人间的等级沟壑。 帝王的灵柩从不急于入土。明清紫禁城内,龙棺需停放数月,表面上是等待钦天监择定的“黄道吉日”,实则暗藏玄机:梓宫内部以多层丝绵与松香、樟脑粉末填塞,夹层灌入水银,工匠以密蜡封闭所有缝隙,构筑延缓腐朽的屏障。 民间停灵则更具实用性。江南农家遇丧,灵柩暂厝宗祠偏厅,实为等待散居他乡的族人归乡奔丧。巴蜀山民将棺木悬于岩洞,待三年血肉化尽,再行拾骨入坛安葬,既避开了坚硬岩地开凿之难,也契合了“血肉归于天地,白骨奉入祠堂”的轮回信仰。 古人为逝者备下的远行之物,折射出对彼岸世界的具象想象。汉代贵族墓中常见谷仓陶俑与庖厨模型,灶台上甚至捏塑着微缩猪羊;唐代西州墓葬埋入骆驼俑队,背负绢帛一匹匹,连驼铃的形态都仿照真实商队。 死亡的面貌随山川河流而变幻。藏地天葬台上,司葬者将遗体分解,撒上糌粑引秃鹫啄食。 鹰群盘旋而上时,亲属仰首而望,他们相信每一只飞鹰都挟带一缕魂魄直抵云端佛国。东北密林中,鄂温克人将逝者安放树杈藤网间,称“风葬”。桦树皮裹尸,松枝覆体,任由风雪将生命缓慢带回森林的循环。 闽江悬崖的悬棺群则凝结着古越人的智慧:工匠在绝壁凿孔,插入碗口粗的楠木桩,再将整木挖凿的船棺斜推其上。江水轰鸣,船棺悬于云雾,仿佛随时将启航驶向海洋彼岸的祖灵之地。 葬礼的形制随王朝更迭悄然蜕变。周代丧礼中,孝子需在墓旁结庐守丧三年,不饮酒食肉,朝廷以此作为“孝廉”入仕的考核。 而唐代佛教盛行,七七斋祭渐成主流——每七日请僧人诵经,四十九日后方告礼成。敦煌壁画描绘的葬礼场景中,灵幡已缀满莲花纹,往生经咒替代了半数传统祭文。 金代女真人将“烧饭礼”融入汉制:每逢辰日,皇室在长白山麓焚烧彩绢扎成的牛羊与车辆,黑烟腾空处,视为祖先神灵乘烟降筵。当异族礼俗与中原规制碰撞交融,死亡的表达也变得层次万千。 黄土之下,玉衣的金线早已黯淡,悬棺的楠木已被苔癣覆盖。但那些停灵的焦灼、随葬的执念、风葬的豁达,都曾在漫长岁月里被郑重以待。 葬礼如同一面棱镜,折射出人类对生命终点的理解深度,当周代贵族在青铜祭器中装满粟稷,当藏民目送鹰群消失于雪峰之巅,当悬棺在江雾中渐隐轮廓,他们以不同的仪式语言,诉说着同一份跨越生死的庄重情怀。死亡终将带走呼吸,却从未能抹去文明的温度与回响。