冯胜被斩首的命令

冯胜站在大明宫门前,心中涌起一阵复杂的情绪。他无法理解为何自己会沦落到如此地步,成为帝王猜忌的牺牲品。曾几何时,他与朱元璋同生共死,共同打下江山,而如今,他却被亲手扶上高位的朱元璋亲自下令斩首。

冯胜颤抖着问道:“为何要杀我?我为大明立下赫赫战功,怎能背叛你?”

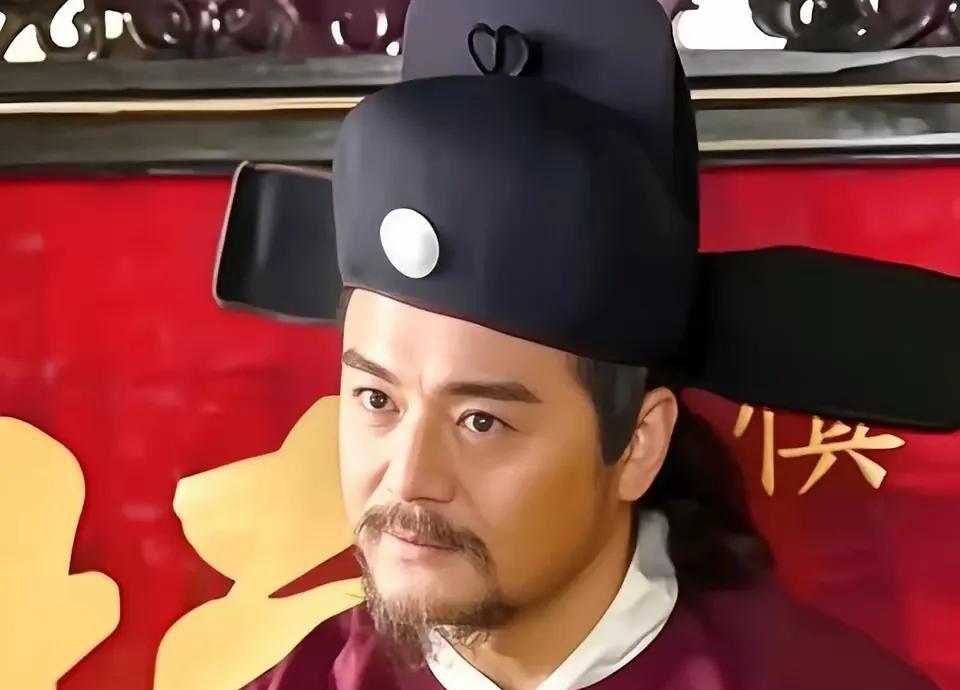

朱元璋那深沉的目光如刀锋般直射过来,冷冷地回答:“太子已死,我也老了,心中无安,放心不下你。”

冯胜的心中一阵剧痛,他不禁回忆起二十年前的往事。

冯胜回忆往事

二十年前,他与朱元璋曾是生死与共的战友。那时的朱元璋年轻英俊,英勇无畏,冯胜与他并肩作战,常常忘记了身旁的危险。最为铭刻在冯胜心中的,是当年采石矶的战役,朱元璋亲自指挥,带领众将士力挽狂澜,成功逆转局势,而冯胜正是那时的前锋,死守江山的铁血将军。

那时的他们,是兄弟,是并肩作战的伙伴。但如今,眼前的朱元璋已是形容枯槁,满面风霜,失去了往日的光辉,眼中充满了不信任和疑虑。

冯胜心中一阵酸楚,他不禁叹息:二十年风雨,朱元璋到底经历了什么,才让他变得如此猜疑重重?

冯胜回忆战争与功绩

冯胜轻轻地叹息,忆起自己这些年所获得的战功。洪武五年,他带领大军北征,打下了辽东,成就赫赫;洪武二十年,再度征战北方,斩敌无数。他满怀自豪地列举自己的成就,希望能为自己的忠诚辩解。然而,朱元璋的剧烈咳嗽打断了他的思绪。

朱元璋盯着冯胜,眼中露出冷笑:“你说的这些,算得了什么?你以为我看不出来吗?你私藏战马,豢养死士,心思不纯,难道我不知道?”

冯胜的脸色一变,他从未想过会被指控如此。朱元璋的猜忌让他觉得如坠冰窟。那曾经的兄弟情谊、曾经的并肩作战,如今竟成了他最大的敌人。冯胜心中一阵无奈,他意识到,自己再如何辩解,都无法改变这一切。

冯胜的无奈与绝望

回想起朱标的死,冯胜的心中涌起一股说不出的痛楚。那时,朱元璋失去了唯一的继承人,整个人变得孤独而脆弱。他身边的亲人逐渐离去,唯有猜忌与权力斗争让他愈加冷酷。在冯胜眼中,朱元璋曾是英明神武的帝王,但他的孤独与猜忌逐渐吞噬了那份理智和勇气。

冯胜深知,自己不过是政治斗争中的一枚棋子,曾经的忠诚与友谊,早已被权力的漩涡所掩埋。

冯胜行刑前的回忆

行刑的前一夜,冯胜坐在牢房中,回想着那些曾经的日子。他记得自己披上战甲的时光,那个年轻时的自己,雄心万丈,誓言跟随朱元璋打下这片江山,最终守护自己的子孙万代。然而,时光流转,年华已逝,如今他没有子嗣,反而成为了被斩杀的目标。

冯胜的心中充满了无尽的哀伤,他终于明白,自己的无子便是他被冤枉的根源。在这个帝国,继承权和血脉是至高无上的,而他,却没能给朱元璋带来继承人。

冯胜的死亡与领悟

行刑的瞬间,冯胜脸上突然露出了笑容。那笑容并非痛苦,而是一种深刻的领悟。他终于明白了朱元璋下令杀害他的真正原因。不是因为冯胜背叛了他,而是因为朱元璋无法容忍任何可能威胁到朱家江山的存在。无论是冯胜,还是其他权臣,所有有能力威胁到大明江山的人,都不能留活口。

冯胜的死,标志着一个时代的结束。朱元璋通过猜忌与杀戮清除了所有潜在的威胁,然而,这种做法也将大明帝国推向了衰败的边缘。

朱元璋的孤独与杀戮的悖论

冯胜的死,揭示了帝王心中的孤独与杀戮的悖论。为了确保自己的权力和江山的稳固,朱元璋不得不采取极端手段,但这也让他陷入了一个死循环:在不断剖除威胁的过程中,他失去了人心,失去了支持,最终,帝国的根基也因此动摇。

冯胜的死,不仅仅是他个人的悲剧,更是权力斗争中的一场深刻反思。为了追求权力的安全感,朱元璋铲除了所有的潜在威胁,但这一切,却无可避免地将大明江山推向了衰败的深渊。