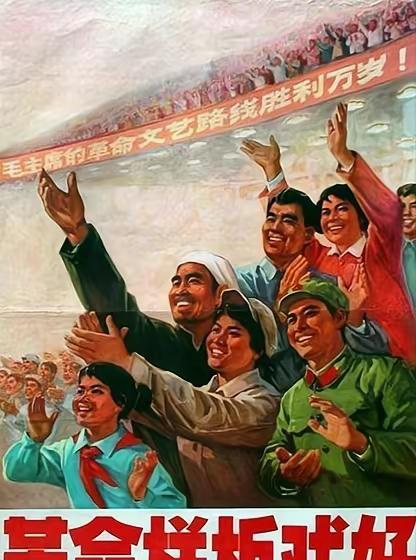

巴金对样板戏颇有微词,他说:演来演去,样板戏的剧情只有两种,革命低潮时顽强不屈,壮烈牺牲;革命高潮时英勇斗争,取得胜利。正面人物的感情只有三种:对革命事业的无比热爱和忠诚,对劳苦大众深厚的阶级感情,对敌人对各种反动派的无比痛恨。人物更是只有四种:白璧无瑕的伟大英雄,觉悟不太高但最终会高起来的群众,革命队伍里的软骨头叛徒,坏得不能再坏并且狡猾的敌人。 他批评样板戏只不过是时势造英雄,谭元寿却对此表达了不同的意见,他说:“功是功,过是过!原以为样板戏是戏曲改革的起点,再回首却发现已是高峰。”样板戏是中国特殊历史时期产生的文化现象,它的出现和发展与当时的社会环境密不可分。要理解样板戏,得从1964年说起。 那年夏天,北京举办了一场规模空前的全国京剧现代戏观摩大会,来自全国各地的29个京剧团带来了36台现代京剧。这些戏和传统京剧最大的不同在于,它们不再演帝王将相、才子佳人的故事,而是把目光投向了现实生活,特别是革命斗争题材。 北京京剧团的《芦荡火种》、中国京剧团的《红灯记》、上海京剧团的《智取威虎山》等剧目,因为题材新颖、表演生动,在当时获得了很高评价。这些戏后来都成为样板戏的基础版本,但那时候的创作还比较自由,没有后来那么浓重的时代色彩。 样板戏在艺术上确实有不少创新之处。首先是题材上的突破。《红色娘子军》讲的是海南岛的女战士,《白毛女》表现的是贫苦农民的遭遇,这些内容让观众感到新鲜。其次是人物形象的塑造。样板戏里的主角不再是传统戏曲中的类型化人物,而是有血有肉的革命英雄。像杨子荣的机智勇敢、李玉和的坚定沉着,都给观众留下深刻印象。 在表演形式上,样板戏也做了很多改革。传统京剧的唱腔虽然优美,但有些年轻人听不懂。样板戏就改用更接近口语的念白,唱词也写得通俗易懂。音乐方面也不拘一格,除了传统的京胡、月琴,还加入了西洋乐器,使伴奏更加丰富。舞台美术也有创新,布景更写实,灯光运用更讲究,这些都是对传统戏曲的大胆突破。比如《智取威虎山》里"打虎上山"那场戏,用旋转舞台表现林海雪原的场景,在当时看来非常新颖。 从戏曲发展的角度看,样板戏的尝试有其积极意义。它打破了传统京剧的某些陈规,让这门古老艺术更贴近现代生活。比如《沙家浜》里"智斗"那场戏,阿庆嫂、胡传魁、刁德一三个人物的心理较量,至今看来仍然精彩。再比如《红色娘子军》的舞蹈编排,把传统戏曲身段和现代舞蹈语汇结合起来,创造出了新的表演形式。这些艺术成就是众多文艺工作者集体智慧的结晶,不能简单地归功或归咎于某个人。 艺术和政治的关系需要把握好度。完全脱离时代的艺术难以生存,但沦为工具的艺术也会失去生命力。《沙家浜》的创作历程特别能说明问题。它最早是上海沪剧团根据新四军伤病员在阳澄湖养伤的真实事件改编的沪剧《芦荡火种》,原型人物陈二妹的故事比戏里还精彩。1941年她护送谭震林过封锁线时,用几块钱支开伪军,又急中生智把首长的手枪藏进马桶,这种来自生活的细节,比任何艺术虚构都更有力量。后来移植成京剧时,汪曾祺他们保留了大量民间叙事的智慧,像"智斗"那场戏里阿庆嫂、胡传魁、刁德一三人各怀心思的对话,完全是从评弹《江南红》的"茶坊智斗"段子化用过来的。 音乐革新是这些戏能流传至今的关键。传统京剧的唱腔固然优美,但西皮二黄对年轻观众来说确实门槛太高。样板戏在这方面做了大胆突破,《智取威虎山》里杨子荣的"穿林海"唱段融入山西梆子的高亢旋律,《红灯记》铁梅的"都有一颗红亮的心"改用口语化的流水板,老百姓一听就能跟着哼。伴奏也不再是京胡、月琴老三样,西洋管弦乐的加入让《红色娘子军》的"万泉河水"既有海南黎族民歌的韵味,又有交响乐的恢弘气势。这种"旧瓶装新酒"的尝试,客观上推动了戏曲现代化。