《内经》说:“察色按脉,先辨阴阳”。

这个阴阳怎么辨?首先阴阳是什么?如果认为一分为二就叫阴阳,就错了。中医的阴阳不是一分为二,你分开就阴阳离绝,气命乃绝,就完蛋了。所以中医的阴阳不能一分为二,而是要合二为一。

比如一杯热水,里边有阴有阳。阴是什么呢?里边的水叫做阴。什么叫阳?水里边的热气叫做阳。而热水就叫阴阳,一定要把它看在这个杯子里边。所以我们看患者的阴阳,一定要在这个患者的本体来看他的阴阳。

中医阴阳的精髓就是合二为一,阴阳是一气。只不过这个气在这样的时空叫阳,在那样的时空叫阴。比如人体之气、一气周流,肝气上升即为阳,肺气下降就为阴,阴极生阳,阳极生阴,如此而已。

一个人的阳病往往都是由他的阴造成的,阴病都是由阳造成的,阴阳不是对立的。阴阳是协调的,所谓阳生阴长,阳杀阴藏。

我们来看一个例子,一个人老上火,跟阴阳有什么关系呢?

上火的通俗解读

首先,什么叫上火?中国的这个语言汉字非常有意思,大学问家都懂“训诂之学”,一定要从这个汉字上边来找里边的道,找里面的奥妙,中国的汉字,只有中国的汉字能够载道,这叫文以载道。

咱们说上火,我们先看这个词,上火,我们分开来讲,一个上字,一个火字。对吧,先说这个上,上是从哪来的呢,上对着下,对吧?什么叫上火呢,下边的火上来了叫上火,这火不是外来谁给你的,这个火是从下边上来了,下边的火上来了叫上火,这个明白了吧?

下边的火上来,这叫火不归位,下边的火应该归在下边,对吧,这个火叫什么火呢,叫相火。或者叫什么,叫元阳,真阳,元气,元火,龙火,都可以理解,下边的火上来叫上火。

下边的火为什么上来了呢?有两种原因,一是下虚,收敛不住,它就往上上,下边虚,容易引起这个火来,这就是精不足,肾精下焦,精不足,你就容易引起上火。

火从下边上来,它的根源在下边,精不足,收敛不住,这个火就往上上。这个在中医里边,有人形象地比喻叫“水浅不养龙”。

还有一种原因,下寒,下边寒凉火回不去。生、长、收、藏,下边寒凉了火回不去,格拒,这种情况下也容易引起下边的火往上走,叫虚阳上越。有人形象地比喻叫“水寒不养龙”。

如果有个人上火了,那么我就要找原因了,到底是下虚呢还是下寒呢,那么下虚和下寒它们什么关系呢?往往虚和寒是一样的,不虚它就不会寒,虚它就寒,对吧。

就是说当病在上面的时候,根在下边。上边表现出来的东西,就是象在上面,你去下边找,治病就得这样去想。在外面看到的东西,从里面去找。中医就是这么治病的。

不信的话,你瞧瞧口腔溃疡,溃疡是一个坑儿,对不对,白色的坑儿,白色挺疼的一种东西,这个坑儿就是下虚引起的。

那怎么办?火下不去是中焦的原因,中央戊己土,管着四方的运化,它是一个轴,它是一个枢纽,中央戊己土它有问题,脾有问题,这个火就降不回去。那么这个时候,你用理中汤,你用四逆汤,白通汤之类的,都非常好,都可以治疗这种口腔溃疡这种现象。

但如果你是口疮的话,它就不是一个坑儿,它是一个包,挺硬的一个包,又红又痛,是一个口疮,它是由于心火不往下降。火的东西不往下降你用什么方法啊?你可以利用黄芩黄连之类的药清火,你别治反了。

咱们重点说说第二种原因导致的上火,也是现代人越来越多见的类型,因为阳虚的人越来越普遍。

上热下寒的兼夹体质

现在经常遇到具有上热下寒、寒热错杂见证的痤疮患者,尤以青年女性居多。其上热表现为反复发作的痤疮、口疮,下寒的表现更复杂多样,有寒凝胞宫而痛经者,有心肾阳虚而精神萎靡、四肢逆冷者,有肾阳虚性冷淡者,有脾肾阳虚而大便稀溏、小便频数者等等。

此种上热下寒、寒热错杂的复杂证型,如果用清热解毒利湿等方法,会令患者的体质进一步失衡,而且停药后,稍进食高脂肪高蛋白的食物,或者熬夜等诱因,痤疮又会复发。

此“上热”是由于阳虚导致阴寒内盛于下、逼虚阳外出所成的虚火,本质上是被逼迫外出的相火。

上热证以虚火上冲头面、五官口鼻为主要症状,如失眠、头昏头痛、眼胀、脑鸣耳鸣、烘热面赤、口臭、口疮、口咽干燥等。

下寒证主要是中下焦虚寒的表现,如腰膝酸软、胃脘部冷痛、便溏、四肢逆冷、下肢乏力、下腹冷痛、喜温喜按、尿频等。

温潜法门

《景岳全书·火证》云:“阳气无所依附而泻散于外,是即虚火假热之谓也”,若真阳不潜则成虚火,或称之为下元亏虚、肾火妄浮。虚阳浮越的本质为阳虚,阴寒内盛于内、下,并逼迫真阳浮越于外、上。

“虚阳浮越,温潜治之”,对于真寒假热型,当用温阳潜降之法,引真火归于本位。治法上对阳虚阴盛导致的虚火,切不可将其误认为实火或阴虚火旺之虚火,而大行清热泻火或滋阴清热之法,犯虚虚实实之戒。

就如郑钦安的感慨一般:“世医一见虚火上冲等症⋯⋯开口滋阴降火,自谓得其把握,独不思本源阴盛阳虚,今不扶其阳,而更滋其阴,实不啻雪地加霜⋯⋯”

温潜法是将温阳与潜降相结合的一种治疗方法。温阳与引火并施,阳虚为本,治当温阳;火浮是标,法当潜降。

潜阳封髓丹

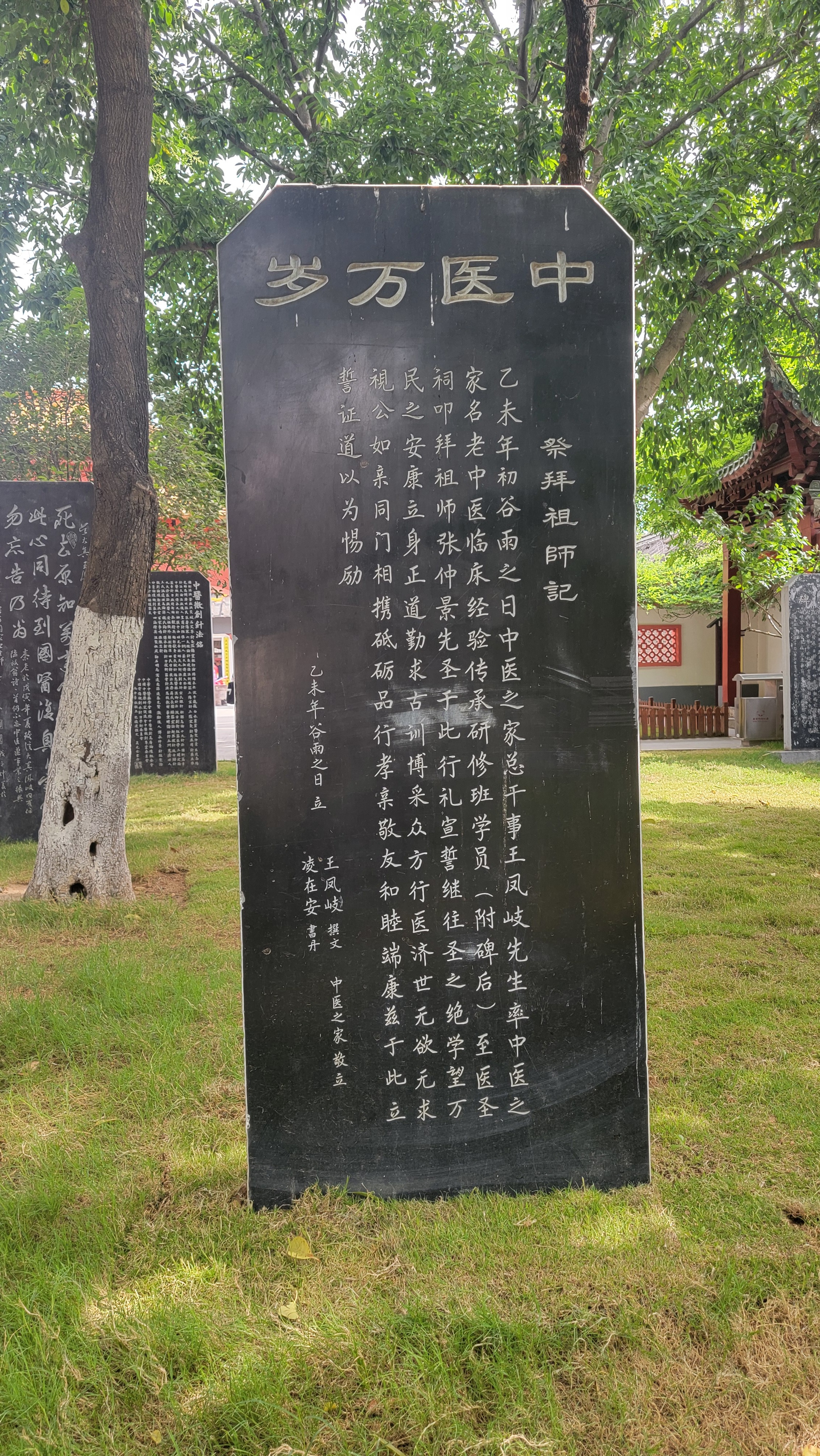

潜阳丹出自清代郑钦安之《医理真传》所创,方由附子、龟板、砂仁、炙甘草配伍而成。

封髓丹始见于元代许国祯《御院药方》,黄柏、砂仁、炙甘草三味,乃古方封髓丹也,功专降心火、益肾水。“火神派”郑钦安对此方极为推崇,言其“至平至常,至神至妙”。

二方合方即为潜阳封髓丹,共奏纳气归肾、封藏相火之功。郑钦安在临床上诊治水寒阴盛、虚阳不潜时常用此方,屡用屡效。合方后能调和水火阴阳,具有纳气归肾、导龙入海之功,用以治疗真寒假热、阳虚火浮证。

潜阳封髓丹现代常被用以治疗“上热下寒证”,即李可老先生所云:“肾水寒极,逼真火浮游于上,致成火不归元之证。”

郑钦安称赞此方为“上、中、下并补之方也......能治一切虚火上冲,牙疼、咳嗽、喘促、面肿、喉痹、耳肿、目赤、鼻塞、遗尿、滑精诸症,屡获奇效”。全方清上、温下、解外、敛内,颇能切中病机。