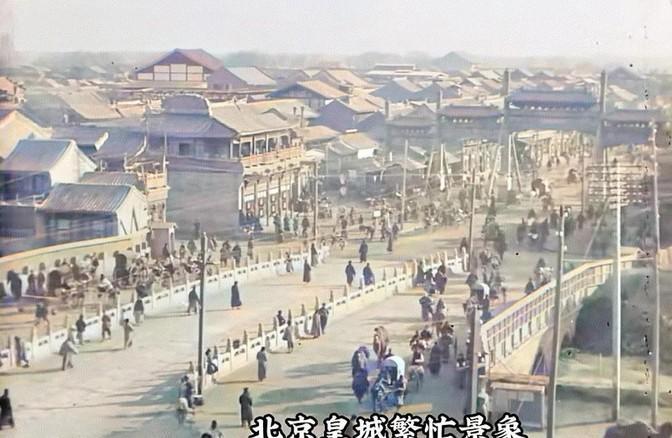

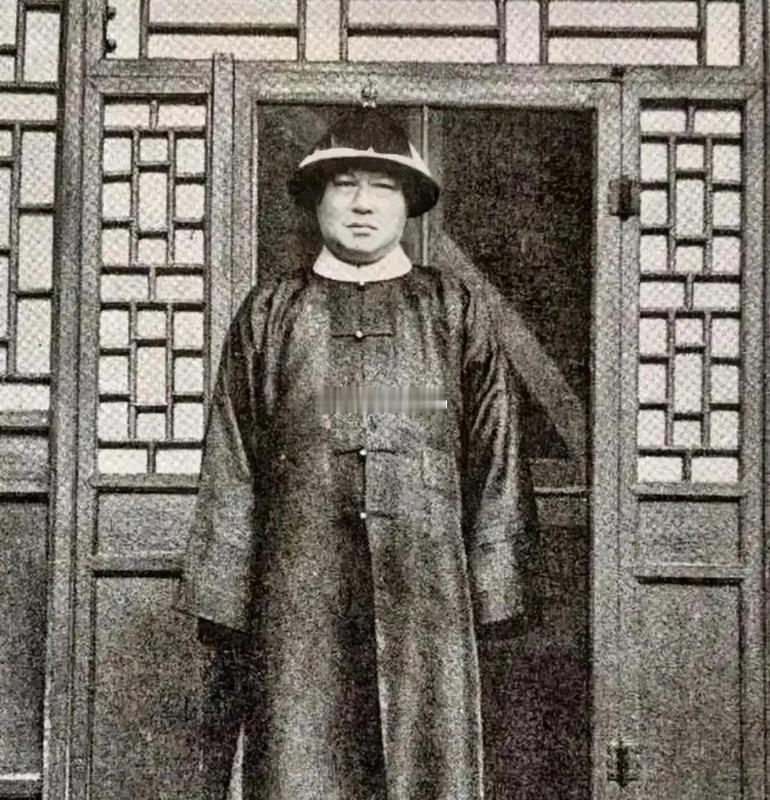

1917 年,一名身着西装的外国人蹲在北京“皇城墙”里拍了这张照片。可惜的是,如此庄严厚重的“皇城墙”,此时已经只剩下残垣断壁了。尽管如此,这还让看到它的外国人惊叹不已。 拍这张照片的人叫西德尼·戴维·甘博,一个美国人,1890年出生在俄亥俄州辛辛那提。家里不简单,他爷爷是宝洁公司的创始人之一,妥妥的富二代出身。不过甘博没混吃等死,1912年从普林斯顿大学毕业,成绩好到进了Phi Beta Kappa荣誉学会,学的还是文学和社会学。他从小就对文化研究感兴趣,18岁那年跟家人第一次来中国,就被这地方迷住了。当时他就带了个相机到处拍,算是种下了摄影的种子。 到了1917年,27岁的甘博第二次来中国。这次他是跟着基督教青年会(YMCA)来的,在北京当干事,干的是教育和社会改革的事儿。他不是那种坐办公室的家伙,喜欢跑街头巷尾,调研老百姓的生活,顺便拍点照片记录下来。他的相机镜头里啥都有,热闹的街市、破旧的胡同,还有像皇城墙这样的老建筑。甘博拍东西很认真,细节抓得准,还学了点中文,跟当地人混得熟,所以照片里总有种接地气的感觉。 那年春天,他走到皇城墙那儿,看到的是一片残破景象。墙砖掉得七零八落,有些地方直接塌了,野草都长起来了。可他没嫌弃,反而觉得这地方有种特别的味道,蹲下来就拍了张照片。这张照片后来成了他作品里挺有名的一张,也给我们留下了1917年皇城墙的模样。 皇城墙不是随便一堵墙,它是明朝永乐年间建的,围着紫禁城外面的一圈,算得上皇家的第二道防线。明清两朝,这墙代表着皇权的神圣,普通人哪敢随便靠近?墙是用青砖包起来的,里面填夯土,结实得不行。每块砖大概25公斤重,上面还刻着工匠的名字和制作信息,工艺那叫一个讲究。建的时候是1419年左右,距1917年已经快500年了,能撑到现在不容易。 不过到了清末民初,这墙的日子不好过了。战乱、风雨,再加上没人好好修,早就破得不像样。1917年甘博看到的时候,墙已经不是完整一圈了,好多地方塌了,剩下的也满是裂缝。可即便这样,它还是有种气势在,站在那儿就能感觉到历史的份量。甘博一个外国人,没见过这种老建筑,估计是被这股子厚重感震住了,才会专门跑来拍照。 甘博不是单纯来旅游的,他来中国是带着任务的。基督教青年会派他来搞社会调研,他得了解北京人的生活、经济啥样,顺便推动点教育项目。他拍照片不光是为了好看,更多是想记录数据,留着以后研究用。皇城墙这种老东西,对他来说不只是建筑,更是中国历史的一个缩影。他拍下来,可能就是想让更多人知道,这地方曾经多牛,如今却落魄成这样。 再说,甘博本身就喜欢历史和文化。他在美国念书时就研究社会学,对不一样的人类文明好奇得不行。中国对他来说是个宝库,尤其是北京这种千年古都,处处都是故事。皇城墙虽然破了,但那500年的历史还在那儿摆着,他一个外人看了都觉得震撼,拍下来也算是一种尊重吧。 1919年,甘博结束了这次中国行,回美国去了。他把1917到1919年拍的照片收拾好,包括皇城墙那张,总共5000多张。后来1920年代,他又来了中国两次,继续拍,记录这个国家的变化。他的照片涵盖了城市、农村、老建筑,啥都有,成了研究民国时期中国的重要材料。1924年,他在纽约办了个展,皇城墙的照片挺抢眼,大家都觉得这墙破是破,但美得特别。 甘博后来还把照片用在学术书里,分享他对中国的观察。他不是那种追名逐利的人,拍的东西生前没大红大紫,可价值一点没少。他1968年去世,享年78岁。死后,他闺女在1986年发现了这些老底片,搞了个基金会,把照片保存下来。现在这些东西都在杜克大学,学者们研究中国历史时经常翻出来看。 皇城墙的命比甘博拍的时候还惨。民国时候,北京城开始扩张,修路、盖房子,墙挡道了就拆。到了1950年代,城市建设更狠,大部分城墙都没了,皇城墙也只剩点零星遗迹。挺可惜的,当年有个叫梁思成的学者,提了个主意,说把城墙改成环城公园,上面种点花草,弄点休息的地方,既保住了老东西,又能用起来。可惜没人听他的,墙还是拆了。 想想看,如果梁思成的想法成了,北京会不会不一样?老城墙围着现代城市,既有历史味儿,又不碍事儿,多带感啊。可惜历史没如果,皇城墙的辉煌就留在甘博的照片里了。 甘博拍的那张照片,不只是张图片,它是个见证。1917年的北京,正处在新旧交替的时候,皇城墙破成那样,既是历史的结束,也是新时代的开始。甘博一个外国人,用镜头抓住了这一刻,让我们今天还能看到那时候的影子。他的照片不光是艺术品,更是历史书,告诉我们老北京啥样,中国咋变过来的。