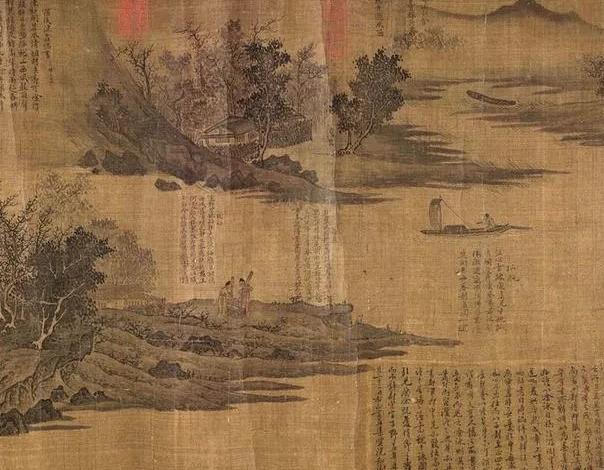

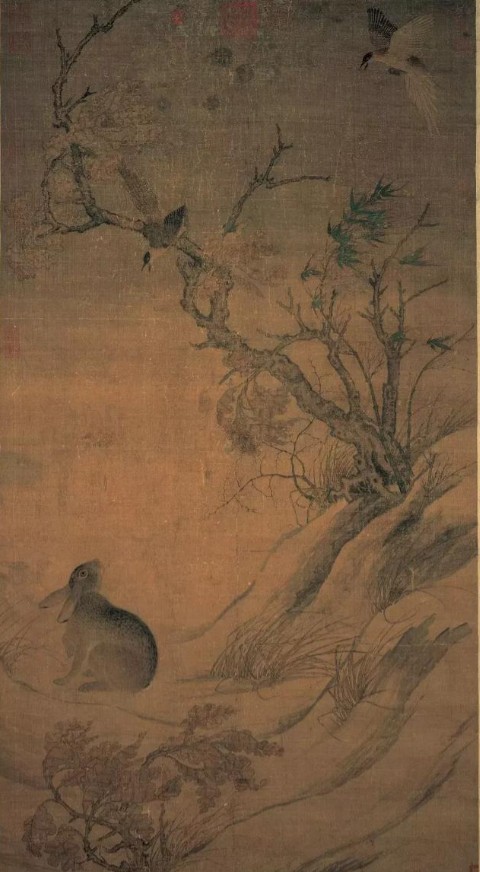

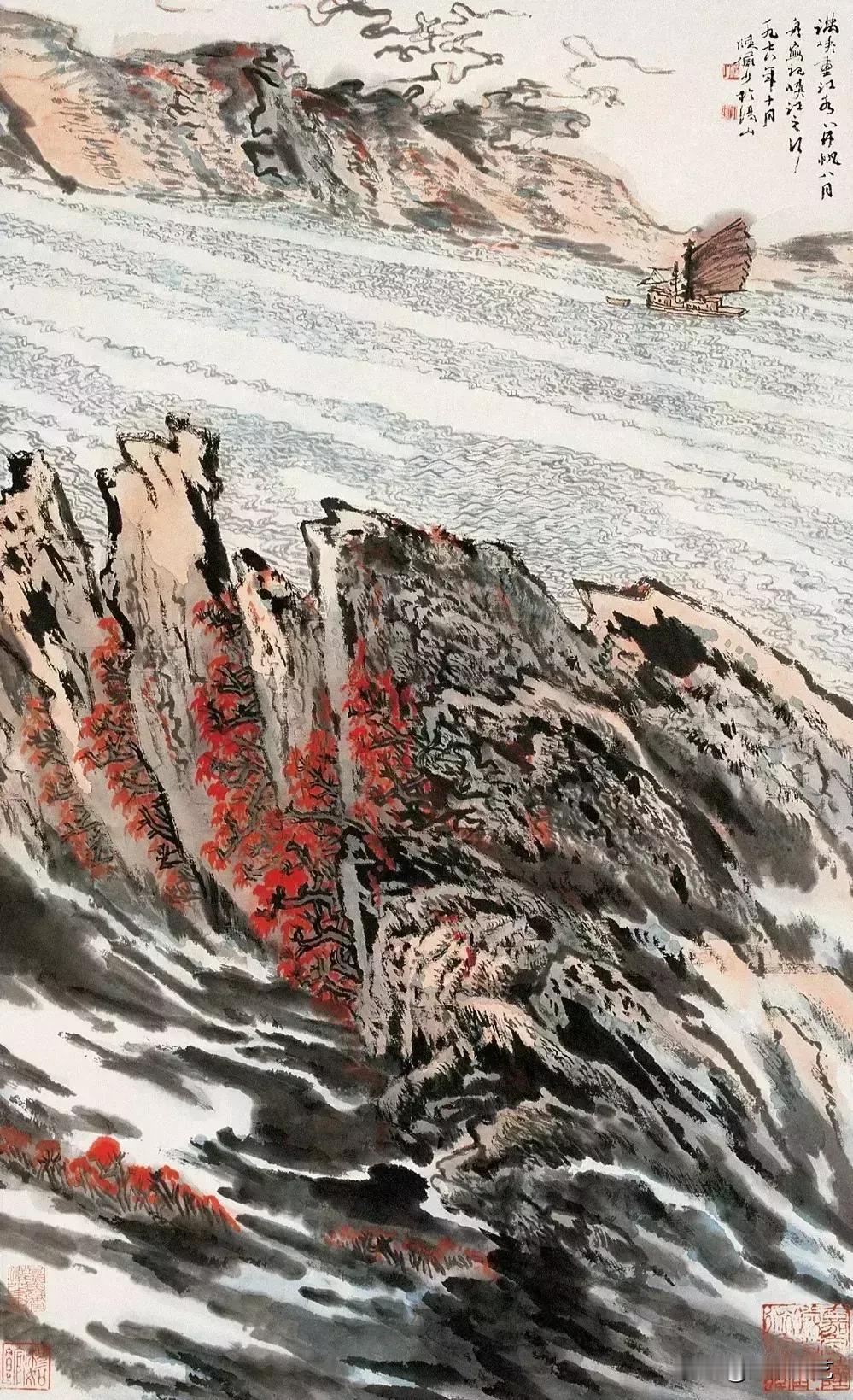

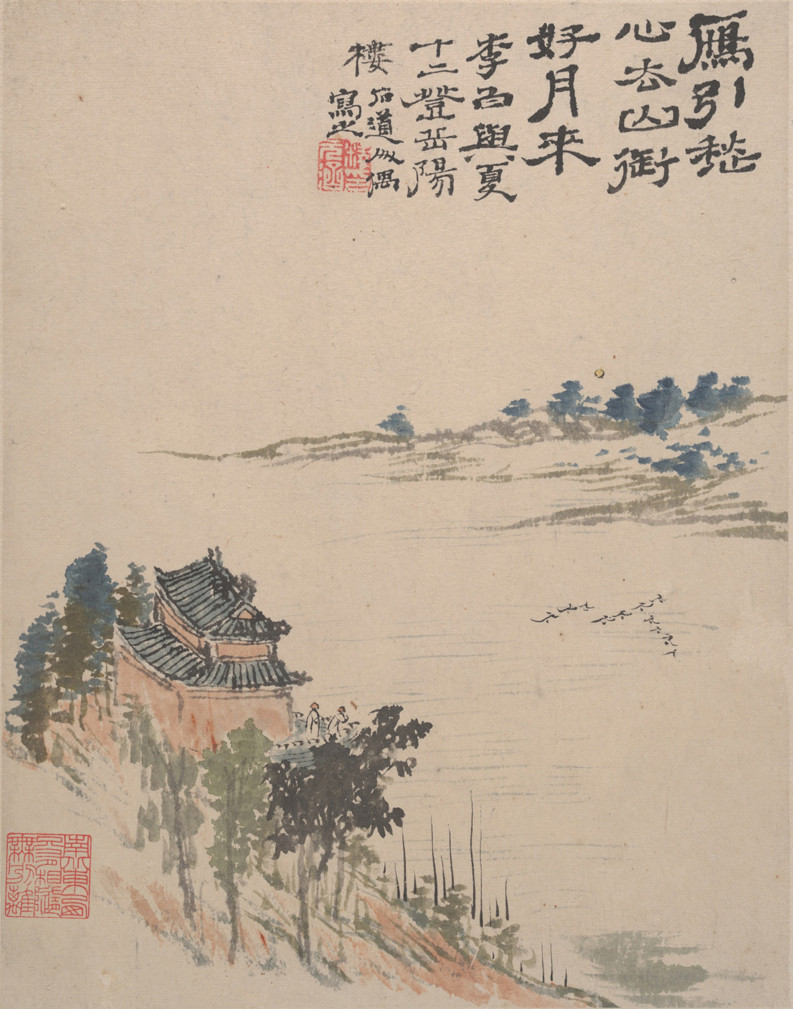

1992年,东北一老人放出消息,打算800万卖掉一幅传家画,文物局得知后赶来只想花1万拿下,被老人拒绝,转身这幅画就被拍出了1800万的天价,还是故宫拍下的。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1992年的冬天,北京城的空气干冷得紧,风一刮,尘土混着梧桐叶漫天乱舞,在东北的一个小镇上,一位年近古稀的老人收拾好一个包裹,把它一层层包着旧报纸、棉布,最里层是一卷已经泛黄的绢帛。 他听人说,北京的古玩市场可能有人识货,那幅传了三代的画,也许真能值点钱。 这画是他爷爷临终前交到他父亲手里的,说是清朝时候宫里出来的东西,还带着乾隆、嘉庆的印,几十年前就用黄绫包着,藏在炕柜最里头,平日谁都不许动。 他父亲过世后,他也从不敢示人,直到孙子要结婚了,一大家子人靠他这点微薄的退养金日子过不下去,他才动了卖画的念头。 老人先去了北京的文物局,他在门口冻得手指通红,捧着那卷画进门时,心跳得几乎压不住,他小心地把画展开,只听得一声轻哼,接着就是冷冷一句——这画顶多值一万。 评估的人没细看,说画面旧得离谱,印章也看着像后盖的,不值什么钱,老人的脸涨得通红,喉头哽着,一句话也没说,抱起画卷转身就走了。 出了文物局,他在路边站了好一会儿,风从大衣缝里钻进来,骨头缝都冷得疼,他没走远,去了琉璃厂,这地方他听人提过,说有识货的高人,他找了两天,才有人给他引荐了秦公。 秦公是京城小有名气的文物鉴定家,那天在老店后堂里看了画整整一个小时,连茶都忘了喝。 他抚着绢面,看那些墨迹和钤印的深浅变化,又找出几本古画册子一页页对照,最后收起画,说这是真迹,是北宋张先的《十咏图》。 秦公没直接劝他卖,也没许下大话,只说,这画值钱,得走正规的路,于是帮他联系了瀚海拍卖行。 老人当时只想尽快出手,给孩子筹彩礼,但拍卖公司劝他等等,先放消息试水,一传十,十传百,几周之内,整个收藏圈都知道了——北宋张先的《十咏图》现世。 消息传到故宫时,几位老专家几乎是连夜赶来看的,他们一眼认出那印章真是清宫旧物,尤其是“诵芬写妙”四字,和乾隆的题款笔势一模一样。 画上的纸绢细纹和南宋题跋,都经得起放大镜一寸寸审视,这不只是画,是文化,是历史,上头很快批了指示:务必要拍下,无论代价。 拍卖那天,琉璃厂瀚海大厅里挤满了人,连香港、日本的藏家都派了代表来,随着拍卖槌一声响起,报价如潮水般推高,八百万、九百万,一千万,两千万……最后定格在一千八百万元。 全场一片哗然,故宫的代表脸上没什么表情,只擦了擦额头的汗,那天晚上,这件国宝被送进故宫库房,专家们一夜未眠,轮流守着。 而那位老人坐在拍卖行后门的台阶上,身边放着用红纸包好的委托书,手里捧着拍卖公司给的一碗热粥。 拍卖的钱足够给孙子办一场体面的婚礼,也够让这个老屋重新翻修,他没有激动,没有炫耀,只是看着那碗粥出了神。 再后来,画被安置在故宫书画馆的一隅,恒温恒湿,灯光柔和,讲解员总会指着角落那块微微发暗的绢布说,这是当年被压在车板下留下的痕迹,那一小点霉斑,是小白楼地窖湿气的印记。 玻璃罩外的人群成群结队,却极少有人知道,那幅在镜后闪着光的画卷,曾经差点被一万元带走,若不是一个老人在北风中挺直了腰板,它就不会回到这里。 写诗的人早已不在,画中棋盘上最后一颗棋子依旧悬着未落,八百年风霜,终被一双布满老茧的手护着,走回了归处。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:新浪网——《宋画张先《十咏图》出自故宫又回到故宫》