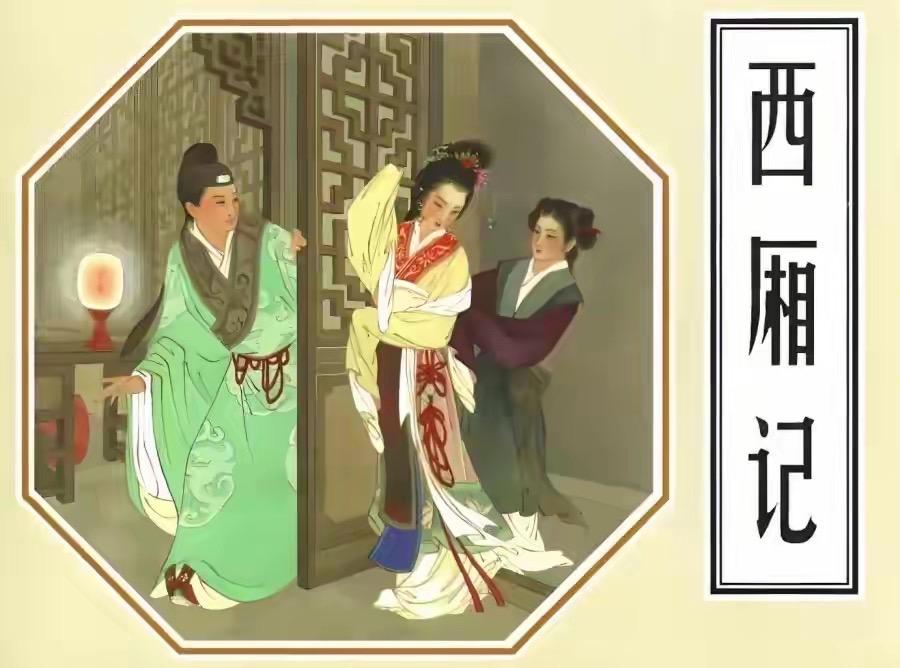

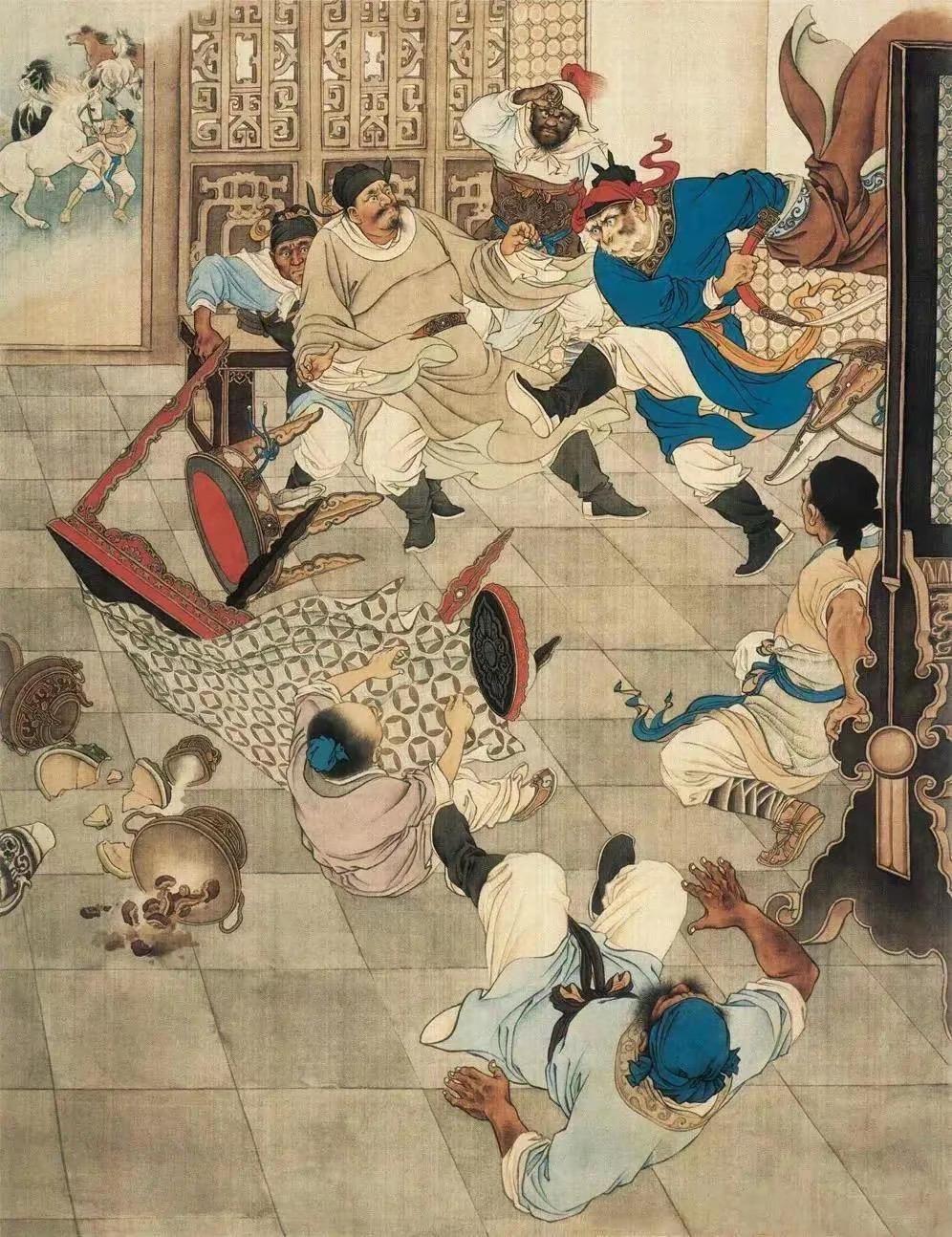

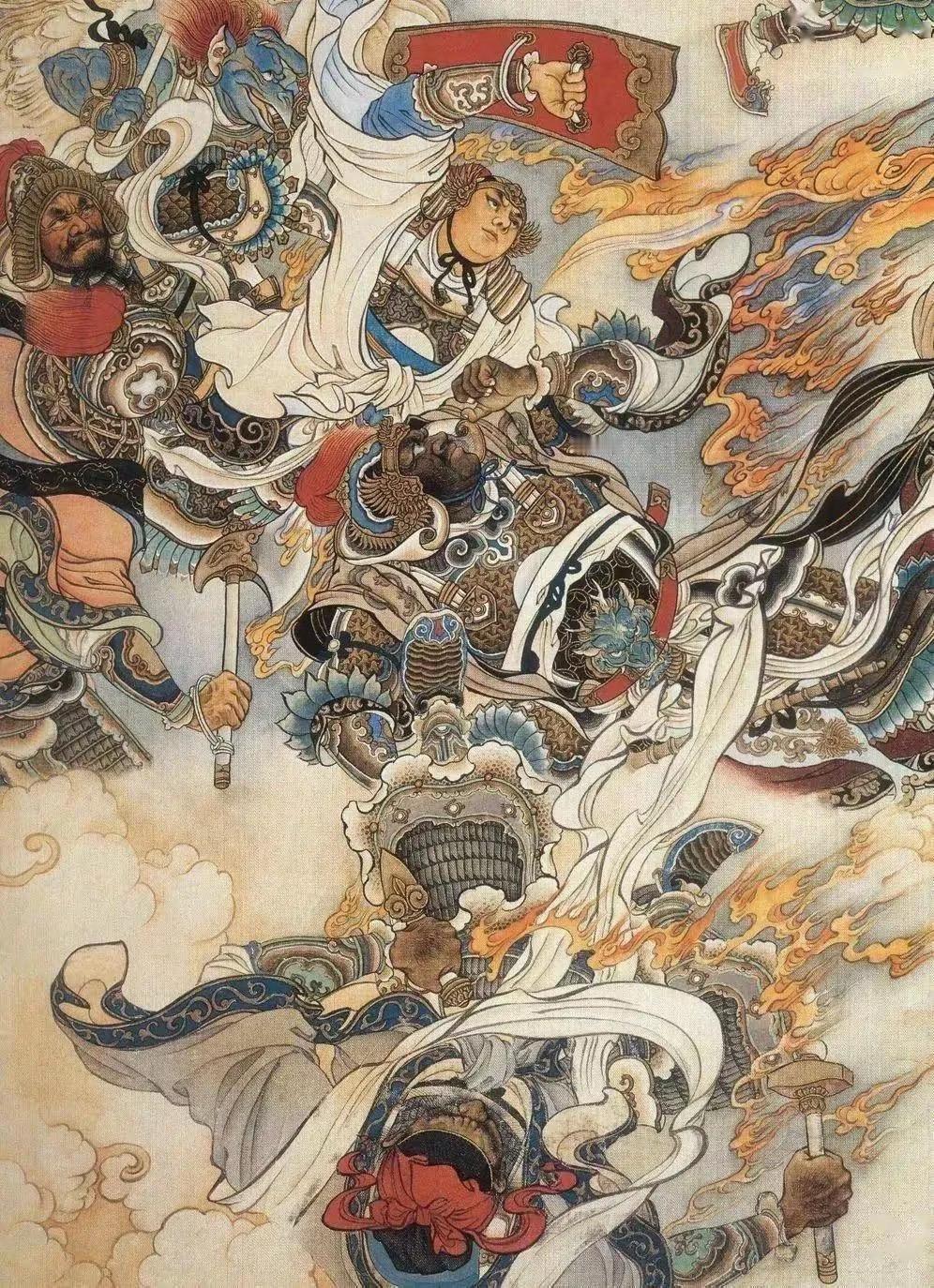

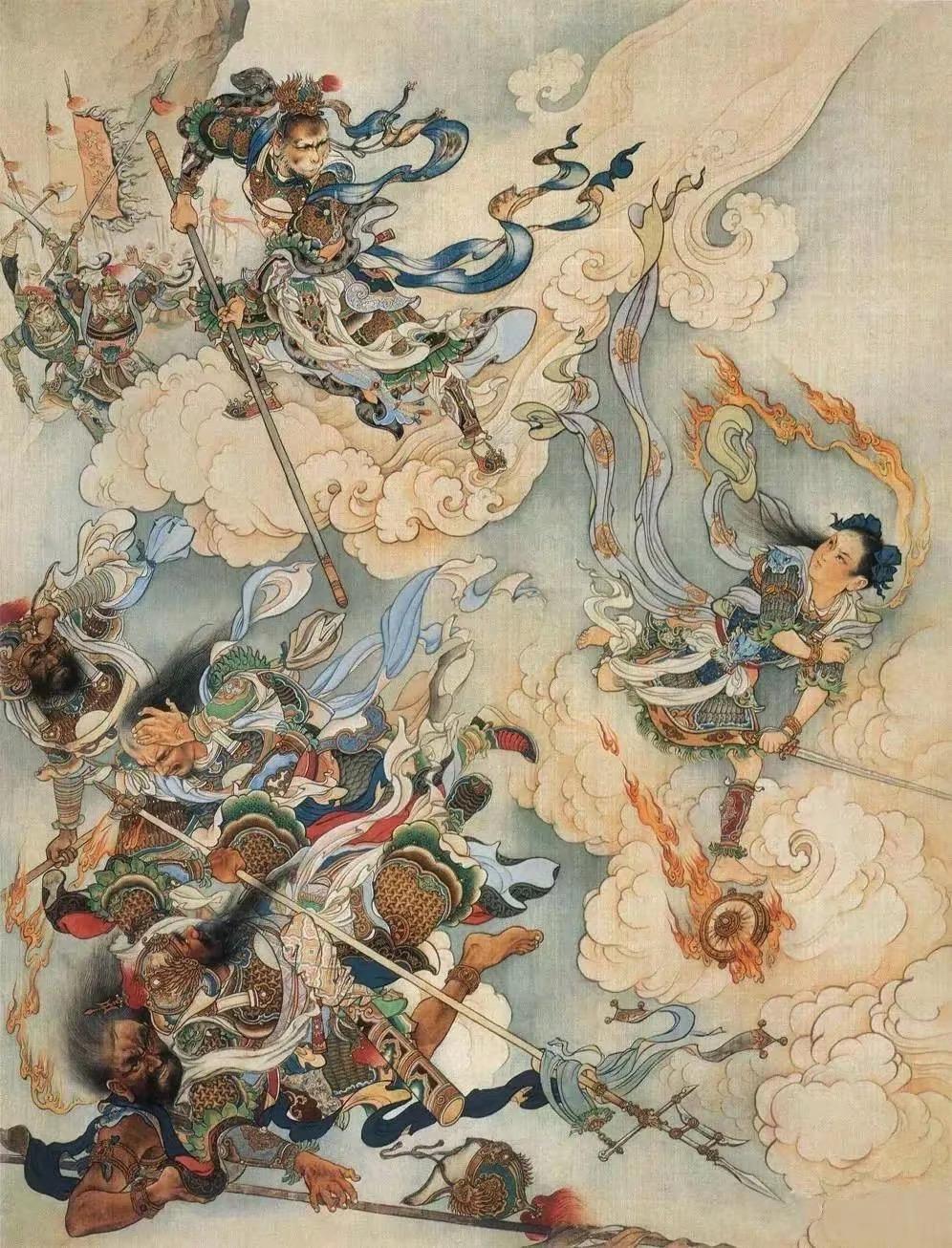

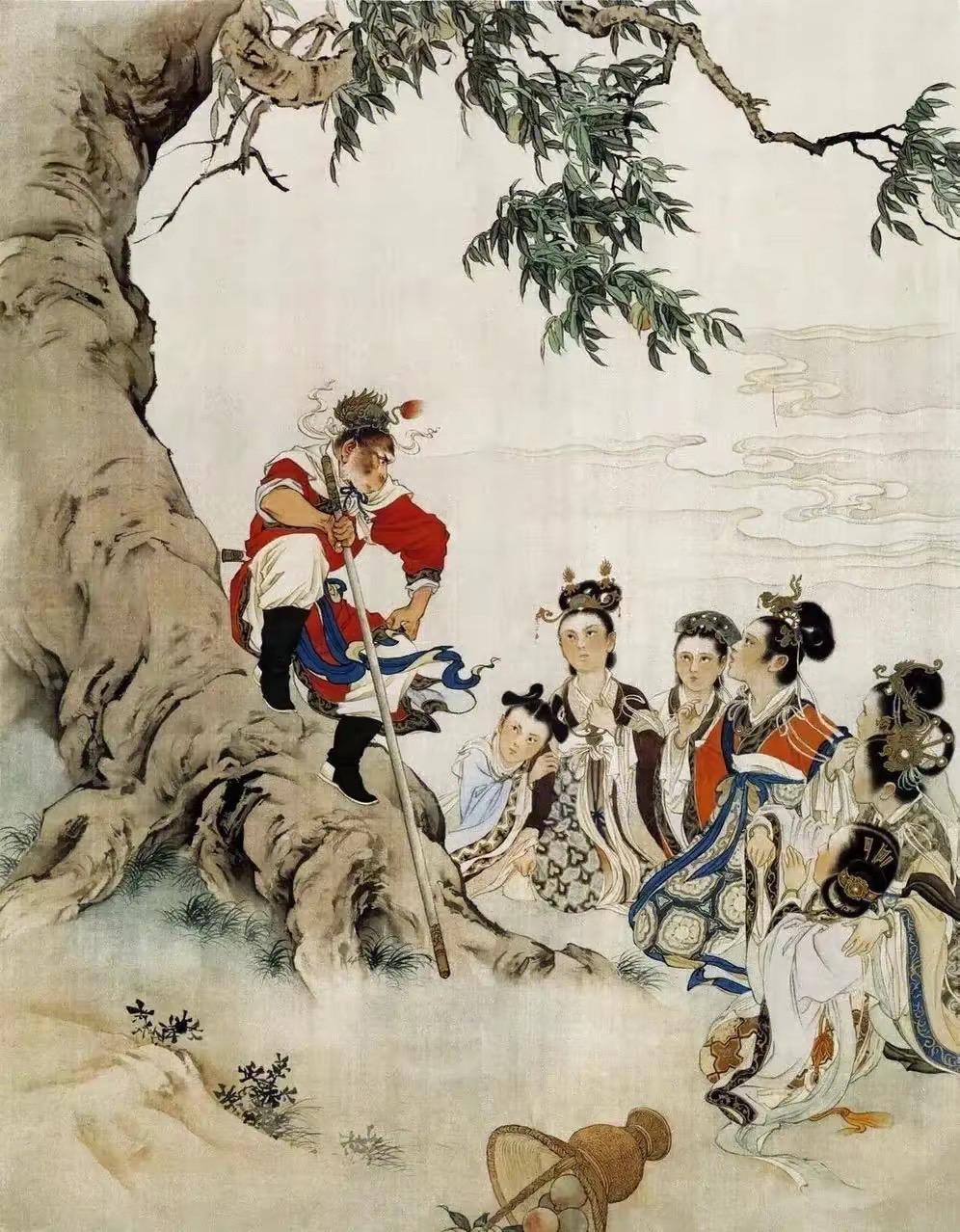

王唯行:連環畫高手今安在?文/王唯行 圖/王叔暉、劉繼卣 晨起路過舊書市,見攤主將成捆的連環畫摞在牆角,紙頁泛黃的書脊上"西廂記"三個字已褪成淡青色。這讓我想起三十年前弄堂口的連環畫鋪子,每到暮春時節,老闆總把成摞的畫冊搬到天井里攤開晾曬,陽光穿過竹簾,在那些工筆勾勒的雲紋間投下細密的影子。如今這般光景,倒像是連環畫自己也成了被翻閱的舊時光。 連環畫本是市井人家的詩書。從前市井人家的案頭,總少不了一套《三國演義》或《水滸傳》的連環畫冊,青布封面的書頁間藏著無數孩童的幻想。其本質原是圖文相生的故事匣子,畫師將千言萬語凝成方寸丹青,讀者翻動紙頁時,便如同推開一扇扇雕花木窗,透過每格畫面望見不同的世相。這般閱讀本該是尋常,就像老茶客捧著紫砂壺啜茶,只圖個清閒自在。 然則世間事總難盡如人意。當銀幕光影取代了紙頁翻動,連環畫便成了被時代拋下的孤舟。倒不是說其故事遜色於銀幕,實則連環畫本就不是與光影爭勝的物件。那些老畫師們執筆時,總想著把故事說得更透徹些,把人物畫得更鮮活些。可後來竟有人將連環畫當成了丹青,刻意在筆墨間尋章摘句,倒像是給青布封面繡上金線,反失了原本的素樸。這般畫作雖能在展會上奪目一時,終究是將說書人的折扇換作了文人案頭的鎮紙。 記得早年全國美展上,那套《西廂記》曾讓滿堂喝彩。畫師將崔鶯鶯的嬌羞繪作柳葉眉梢的輕顫,把張生的忐忑藏在衣褶的褶皺里。這般筆墨趣味,倒像是把整部元曲的唱詞都化作了丹青韻腳。可如今這般氣象竟成了絕響,上海連環畫協會的同仁們仍在堅持,只是案頭的宣紙漸漸染上了市井的煙火氣。聽說不少畫師改畫水墨人物,說是要"謀個生計",倒像是春燕離了舊巢,各自尋覓新枝。 細看今人所繪連環畫,總覺少了些靈氣。那些故事情節仍按部就班地排布在方格里,倒像是老式戲台上的佈景,年年歲歲都是那幾出戲碼。昔年畫師能將千軍萬馬收於尺幅,今人卻連個轉身回眸都描摹不清。說來也怪,電影里常用的鏡頭語言,到了連環畫上竟成了稀罕物。倒不如說,連環畫的格子成了畫師的牢籠,困住了本該流動的筆意。 前日去美院看學生習作,見有年輕人嘗試用分鏡手法畫《白毛女》,將楊白勞賣兒的痛楚拆作三格畫面:第一格是雪夜寒窗,第二格是當鋪燈籠,第三格是空酒罈。這般留白處的嘆息,倒比直白的痛哭更教人動容。可惜這般探索終歸是零星火種,多數畫師仍守著老一套的畫法,彷彿怕改了格子便失了連環畫的魂魄。 想那連環畫的黃金年代,畫師們尚能將市井百態盡收筆底。王叔暉畫崔鶯鶯時,連羅衫的褶皺都藏著女兒家的心事;賀友直繪《山鄉巨變》時,連田埂上的草葉都帶著泥土的芬芳。如今這般筆墨功夫,倒像是被雨水泡軟的宣紙,再難挺直腰桿。畫冊展上常見新人作品,人物皆是標準的"美型",情節盡是套路化的橋段,倒像是用算盤珠子算出來的故事。 上海的連環畫協會倒是年年辦展,只是展廳里總冷清得很。有位老畫師對我說:"從前畫連環畫是為說故事,如今說故事的都在銀屏上,我們這些老朽,倒成了說書人最後的聽眾。"他說話時,案頭那套《鐵道游擊隊》的原稿正對著窗外的梧桐樹,畫中戰士的剪影與真實的樹影重疊,竟分不清哪個是丹青,哪個是光陰。 暮春的雨絲斜斜掠過畫案,我望著新出的連環畫冊,忽然想起幼時看《大鬧天宮》的光景。那時每格畫面都像開在紙上的花,現在再看,倒像是被雨水打落的花瓣,雖還帶著香氣,終究是離了枝頭。黃金時代已如檐角的冰稜,消融在春日的暖陽里,只余下幾聲畫師的嘆息,隨風散入暮色深處。 这画是用了亿点点魔法吧 在大自然中感受中国画之美 不一样的画