从各国研发的重型履带式步兵战车的特点分析, 其设计各有侧重。这体现了各国在步兵战车设计和作战使用思想方面存在的差异。总的来说, 目前, 各国重型履带式步兵战车的设计大致可以分为三种类型。

第一种是以俄罗斯为代表的火力突出型。俄罗斯在步兵战车的设计中, 一贯坚持突出火力。

第二种是以西方国家为代表的防护能力增强型。西方国家认为, 步兵战车的主要任务是把步兵运送到需要的地方, 在坦克和炮兵的支援下进行战斗, 不应该去执行那些由坦克完成更为有效的作战任务。因此, 西方国家在步兵战车的设计中, 普遍选择射速快、口径相对较小的机关炮, 重视车辆的防护能力, 尽可能地增强车辆的防护性能和生存能力。

第三种是以以色列为代表的防护能力至上型。以色列认为, 步兵战车安装的武器, 主要用于执行运送步兵任务时进行近距离自卫, 步兵战车的首要任务是将步兵运到需要的地方。这一思想反映在步兵战车的设计上就是重防护轻火力。以色列最新的“虎”式重型装甲步兵战车安装的是仅配备1挺12.7mm机枪的遥控武器站。

从实战和技术角度看,显然还是俄罗斯的思路更符合国情。

首先步兵战车不是想重就能重的!步兵战车不是轻型坦克,怎么说都是坦克的伴侣。作战的时候需要保证和坦克一致的通过性。坦克能去哪里, 步兵战车就能去哪里。在机动性和加速性上不能有差距。不能坦克发起冲锋了,步兵战车跟不上。

△坦克和步兵战车通过一致性很重要,战场上二者细微的脱节都可能成为灾难。

机动性对于坦克来说是可以舍弃,而对于步兵战车来说是第一指标。如果跟不上坦克,那步兵战车屁用也没有。战车做的重,还要保障机动性,那就只有大马力发动机。德国的KF41步兵战车的发动机功率已经超过1000了,直逼标准的三代主战坦克的水平。而大马力发动机的重量和价格显然也是不便宜的。对于以色列那种造不了发动机的国家,最简单解决问题的办法就是用坦克底盘改。重型步兵战车不是想造就能造的,造之前先看看自己发动机是什么水平。

其次,从技术上看,重型步兵战车的防护也就是个心理安慰而已。步兵战车的防护必然是扛不住主流的反坦克武器。哈马斯造出重型火箭筒都能干穿梅卡瓦,重型步兵战车那简配的防护性能还能指望啥。追求重型步兵战车的防护性能如同在会所里找真爱一样,最终还是婊子无情戏子无义。

△再重的装甲也扛不住反坦克体操。

西方那些重型步兵战车针对的主要还是维和、恐怖分子、塔利班这种非传统性质的威胁。敌人没啥火力,也没啥战术的。有了重火力自然可以屠幼,但是遭遇有正规火力体系的正规军是否还有效,那就存疑了。根据阿基米德原理,想浮渡的车子,防护就好不了。而正经国家的步兵战车还是需要两栖能力的,布莱德利也有浮渡能力。侦查为牵引是数字化部队基本作战样式,如果步兵战车没有两栖能力,那么就需要开发具有两栖能力的侦查车辆。比如美国的M7炮兵侦查战车。

△如果步兵战车由两栖能力,能兼任步兵战车。否则就只能开发专业的侦查车了。

第三,从战术上讲,城市战是否需要重型步兵战车?这个我是不认同。21世纪两场非常失败的城市战一个是车臣一个是加沙,可见步兵战车无论防护怎么样,效果都非常一般。我在一本盗版书里看过,巴顿似乎说过:装甲师的步兵是掩护坦克的,步兵师的坦克是掩护步兵的。

在城市战中,步兵的职能是掩护战车发扬火力,而不是用战车掩护步兵。在火力高度密集的巷战中,就算坦克来了也得完蛋。而无论是毛子还是犹太人,部队的编制都有大问题,明显的就是合成化非常有限。而且指挥犹豫不决。在城市战中重型步兵战车并非是决战利器。瓦格纳也没多少坦克,靠着步兵几个月啃下了巴赫穆特。历史证明越怕死人,死人越多。

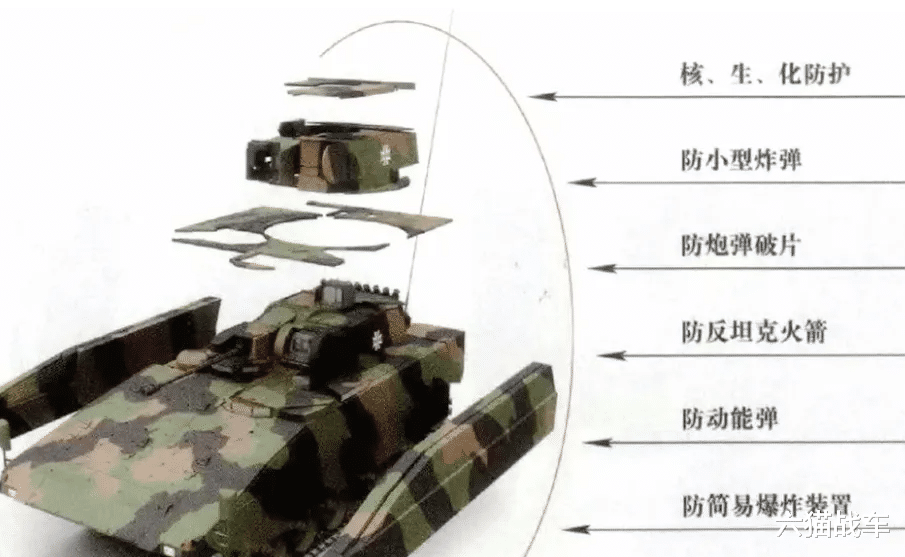

最后,我认为开发重型步兵战车,不如保留步兵战车火力的基础上,为防护升级留下基础。毛子的BMD4M不到20吨的重量,有500马力的发动机,拿出10吨提升防护,攻重比也能凑合。部队完全可以根据战场条件更换不同类型的防护套件。这一点美国人在海湾战争的时候就做过。众所周知的事情,减肥比增重要难。

德国的美洲狮的防护理念还是值得学习的,通过不同的套件,重量从29吨到43吨不等。但是德国人的这个车好像是根据费用提供的方案,无法实现在战场上随意更换。