全球都惊呆了!西方科技圈坐不住了!中国科学家梁文锋带领团队研发的Deep

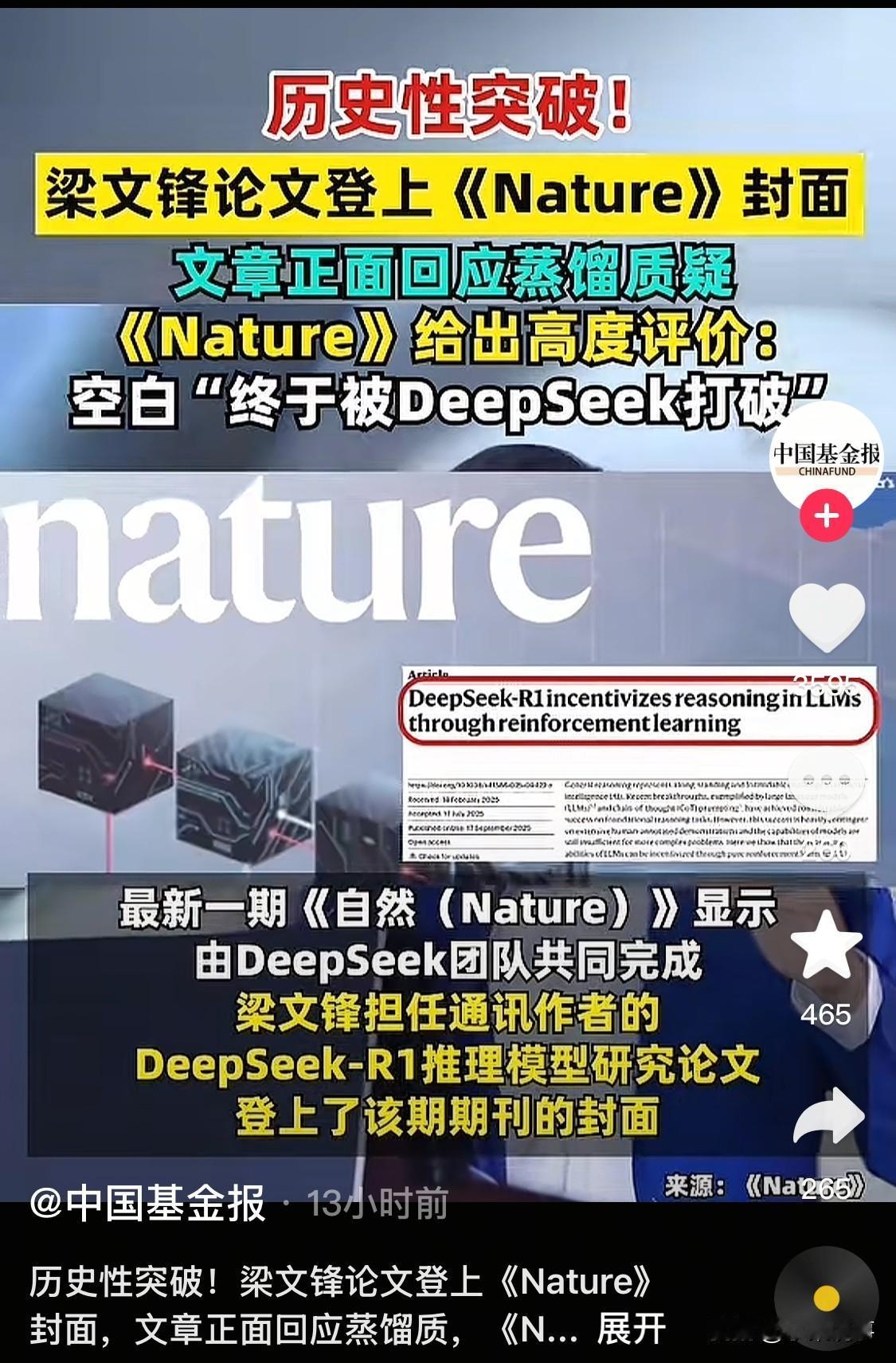

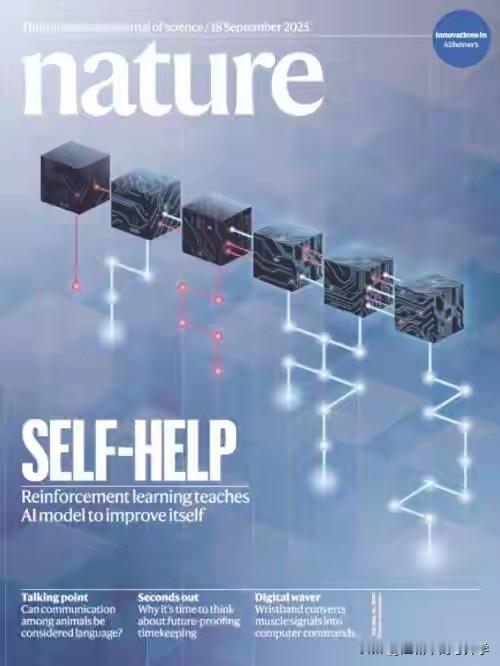

全球都惊呆了!西方科技圈坐不住了!中国科学家梁文锋带领团队研发的DeepSeek-R1推理模型,竟然登上了国际顶级期刊Nature封面!这可是全球首个通过同行评审的大模型啊!Nature都说了,之前几乎所有主流大模型都没经过独立评审,这个空白终于被咱们中国人打破了!说起梁文锋和DeepSeek团队,这帮人没什么背景,都是土生土长的中国青年,大多毕业于国内高校,没一个靠“海归”光环。梁文锋本人更是农村家庭出身,靠着一步步扎扎实实地钻研技术,带领团队啃下了大模型研发这块硬骨头。2023年,DeepSeek团队正式启动了R1模型的研发计划,整个过程没有任何捷径,完全靠自己摸索、反复试验。等到2024年初,模型终于训练完成,他们第一时间把研究成果递交给了《Nature》。这一递交,直接拉开了中国大模型闯荡国际学术圈的序幕。《Nature》同行评审的严格程度,业内都清楚。不是你说自己做得好就行,必须得国际权威专家一项项审核,数据得公开,实验要能复现,逻辑还要自洽。DeepSeek-R1交上去后,专家们看得很细,模型的推理能力、稳定性、透明度都在评审范围里。经过两个月的审查,结果出来了,DeepSeek-R1不仅达标,还在多项标准上超过了很多欧美同类大模型。2024年5月,论文正式刊发,《Nature》还专门点名表扬了团队的开放态度和创新精神。全球科技竞争更激烈的背景下,我国这次能拿到国际最权威认可,意义非同一般。更让人觉得骄傲的是,DeepSeek-R1做到了完全开源。团队不仅把核心代码、训练数据和接口都对外开放,甚至邀请全球学者复现测试。国外很多专家上手后,发现性能确实稳定,推理能力也很强。以往,欧美大模型常常“只见其名,不见其实”,外界根本没法验证。DeepSeek-R1这一波操作,给了大家一颗定心丸。现在,全球AI学界都在讨论,未来的评判标准是不是得按中国团队这套来了。在国内,这件事的反响同样很热烈。各大主流媒体,包括人民日报、央视新闻、新华社等,都用大篇幅报道,称这次突破是我国科技自主创新的典型代表。很多高校和科研院所也把DeepSeek团队当作榜样,鼓励年轻人脚踏实地搞科研,不迷信“洋背景”,靠本事也能闯出国际一流。这次DeepSeek-R1能在国际顶级期刊亮相,不只是技术本身牛,更反映出我国科技队伍越来越成熟。团队每一步都坚持透明、合规,所有训练数据都合法可查,模型测试也全程公开。评审专家一致认为,DeepSeek团队的做法让全球AI产业看到什么叫真正的科研自信。以前别人总说我国在核心技术上“差一口气”,但这次是彻底争了口气。而且,团队里没有一个人是靠台岛背景或海外资源,纯靠大陆培养,实打实地打破了那些所谓“高端科技只能靠外援”的偏见。DeepSeek-R1这次登顶《Nature》,不仅是我国AI领域的高光时刻,也是全球科技格局变化的缩影。技术高地不是谁的专利,谁能扎实创新、谁敢公开透明,谁就有资格站在巅峰。DeepSeek团队用行动证明了这一点,也让越来越多的中国年轻科研人看到,只要坚持下去,世界舞台一样有我们的名字。这次的突破没有花哨的故事,只有一步步踏实前行。但正是这种踏实,才让全世界真正看到了属于我国的科技硬实力。