干的漂亮!厉害了,我的国!今天的中国航天,再次用行动证明了自己的强大。202

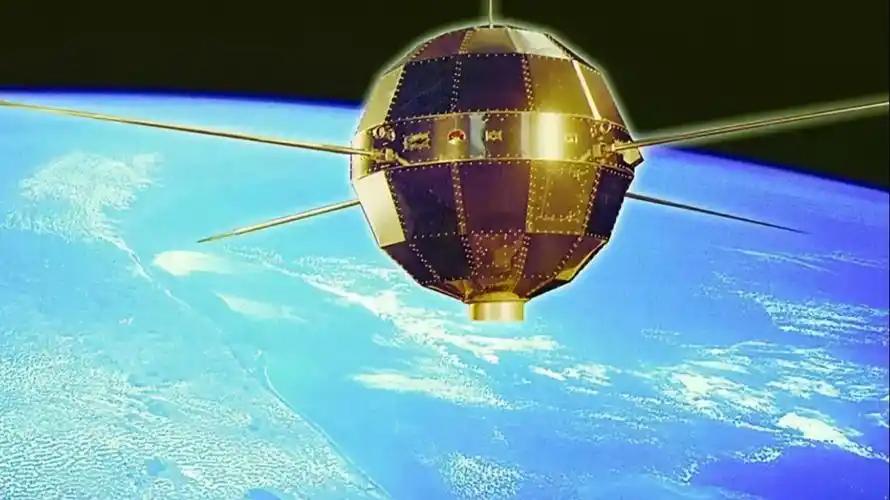

干的漂亮!厉害了,我的国!今天的中国航天,再次用行动证明了自己的强大。2025年9月29日上午11时整,在西昌卫星发射中心,长征二号丁火箭顺利发射了试验三十号01、02星,这颗卫星将为我国对地观测技术试验提供重要数据,意义非凡,这次发射也标志着长征二号丁火箭的第100次任务成功,它不仅是中国航天的“铁打”英雄,也是我国航天事业发展的缩影。回顾这一成就,我们不得不感叹,中国航天的崛起,不仅仅是科学技术的突破,更是每一位航天人的坚守与努力,你觉得这次发射在我国航天史上有什么特别的意义吗?欢迎在评论区分享你的看法。随着这一颗卫星的成功发射,长征火箭家族又向着更高的目标迈进,从1970年长征一号发射“东方红”一号开始,中国航天便走上了腾飞之路,长征二号丁火箭作为我国航天的主力火箭,已累计执行了100次任务,其发射频率越来越高,已成为我国航天的一张名片。2023年,这款火箭更创下了“单次发射41颗卫星”的纪录,让我们感受到中国航天在全球航天事业中的影响力和竞争力,而这次发射的成功,标志着长征二号丁火箭不仅稳定性好,而且在应对复杂多变的任务时也有着过硬的实力,它的每一次飞行,都代表着我国航天技术的一个新突破。不过,航天事业的伟大之处,并不仅仅在于技术的领先和任务的成功完成,它背后隐藏的,是中国在全球竞争中的战略布局,试验三十号卫星的发射,显然不只是为了验证技术,它的更深层次的意义在于为未来更广泛的空间应用打下基础。比如,卫星拍摄的图像将用于农业监测、灾害预警等领域,帮助我们更好地应对气候变化、自然灾害等全球性挑战,事实上,航天事业的投资往往是长远的,今天的技术实验,往往在几年甚至几十年后才能带来显著回报,正是因为看得远,才能在国际舞台上站稳脚跟。反观世界其他国家,尤其是西方的航天进展,我们能够清晰地看到技术投入的差距,尽管他们依旧是全球航天领域的领导者,但与中国的进步速度相比,似乎逐渐处于下风,中国航天不仅在传统技术上保持领先,更是在新技术的研发上大力投入,为全球航天技术的革新贡献了自己的力量,未来,我们有理由相信,中国将在航天领域持续发力,越来越多的卫星将进入轨道,为全球的科技发展带来新的突破。不可忽视的是,航天事业所推动的科技革命,远不止航天本身,随着我国航天技术的不断成熟,北斗导航系统、气象卫星、资源卫星等技术正逐步走进我们的日常生活,它们不仅提高了我们对自然灾害的应对能力,还推动了很多行业的创新与发展,我国的航天事业,正在以其雄厚的技术力量,推动着全球科技进步的浪潮。中国航天的崛起,不仅是科技领域的胜利,更是民族自信的体现,它告诉我们,技术创新、战略眼光和团队合作,能够成就一个国家的辉煌,每一次成功的发射,每一次技术的突破,都意味着中国航天迈向新的高峰,在全球航天技术的竞争中,中国不仅不再是追随者,而是引领者,中国航天,正在为世界打开一扇崭新的科技大门。你是否也为中国航天的每一步发展感到骄傲呢?你认为在未来,哪项航天技术会成为下一次全球竞争的焦点?欢迎分享你的观点!参考资料:光明网——祝贺!试验三十号卫星01和02星发射成功