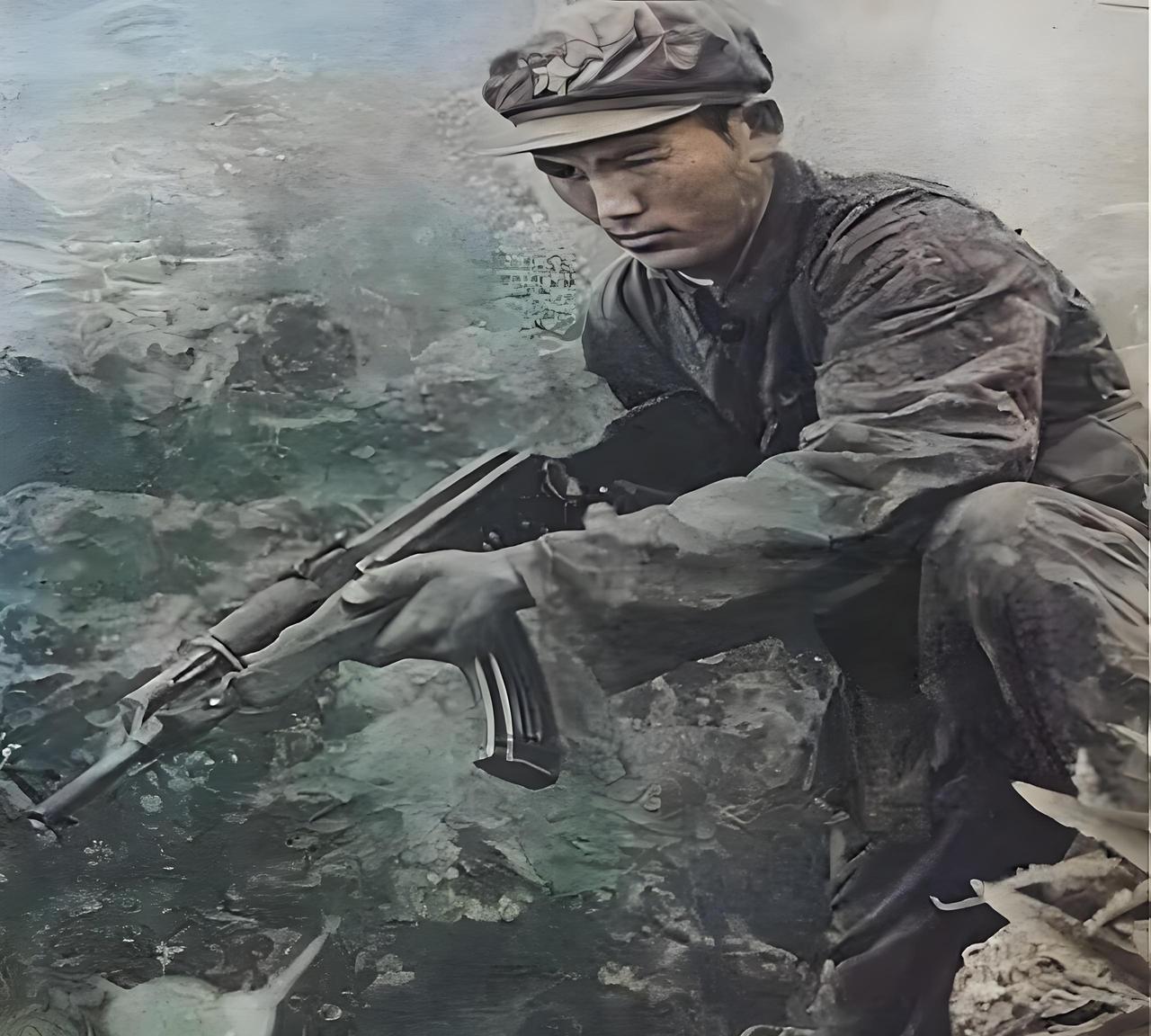

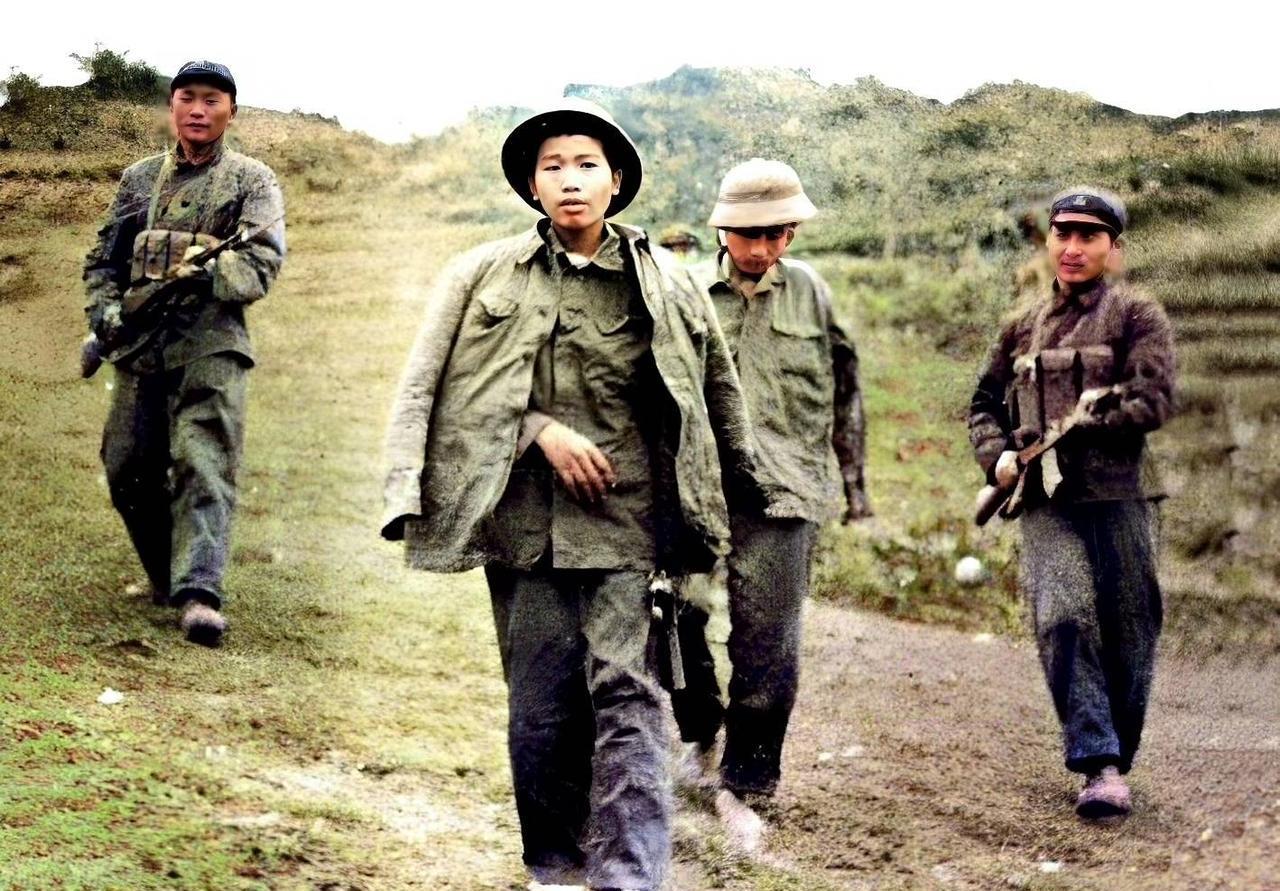

中国不开第一枪!金一南教授说过:“如果不是1988年陈伟文将军果断亮剑,击沉越军

中国不开第一枪!金一南教授说过:“如果不是1988年陈伟文将军果断亮剑,击沉越军三艘军舰,就没有如今这200多万平方公里的三沙市,我国领土也会受到越南的侵略。”当年赤瓜礁的那场枪声,不仅守住了南沙,也彻底改变了南海的局势。先说说1988年那会的背景,越南仗着离南沙近,频繁在我国岛礁搞小动作,甚至派军舰强占赤瓜礁,还率先向我国登礁人员开枪。这不是挑衅,是明晃晃的领土侵犯,我们没有任何退让的理由。陈伟文将军当时是编队指挥员,面对越军的嚣张,他没犹豫。按照“人不犯我,我不犯人”的原则,在越军先开火后,立刻下令反击。短短48分钟,就击沉越军两艘军舰、重创一艘,打出了中国海军的威风。很多人不知道,当时我们的舰艇吨位、装备不如越军,可将士们没一个怂的。登礁战士杨志亮被越军子弹击中手臂,鲜血直流,还是咬牙守住阵地,没让越军往前一步。这种敢打敢拼的劲,才是守住国土的关键。赤瓜礁海战之后,我国顺势在南沙群岛站稳了脚跟,陆续对多个岛礁进行建设。现在的赤瓜礁,有灯塔、有通讯设施,不仅能保障过往船只安全,更彰显着我们对这片海域的主权管辖,这都是当年那场仗打出来的底气。越南经此一役,彻底不敢再轻易挑衅。后来周边国家也看清,中国对领土主权的态度绝不是说说而已,想靠武力侵占根本行不通。南海局势从那之后稳定了几十年,为我国发展争取了宝贵时间。金一南教授说的“200多万平方公里三沙市”,不是虚数。三沙市2012年成立,管辖西沙、中沙、南沙群岛及其海域,这么大的海域面积,每一寸都离不开当年将士们的守护,这份功劳必须记在心里。有人说“中国不开第一枪”是软弱,可赤瓜礁的事告诉所有人,我们不开第一枪,是守规矩、讲道义,但绝不怕开第二枪!谁要是敢踩红线,不管过去还是现在,都得付出代价。现在南海还有个别国家搞小动作,可他们再也不敢像1988年的越南那样明火执仗。因为他们知道,中国海军早已今非昔比,守护领土的决心更是丝毫未减,想在南海搞事,先掂量掂量自己的分量。我们常说“哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行”,1988年赤瓜礁上的将士们,就是用热血和勇气,为我们守住了南海的安宁,这份家国情怀,值得每一个中国人铭记。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。