1970年,霍恩做过恐怖无比的实验,就是在一个没有天敌,没有疾病,食物和水都无限

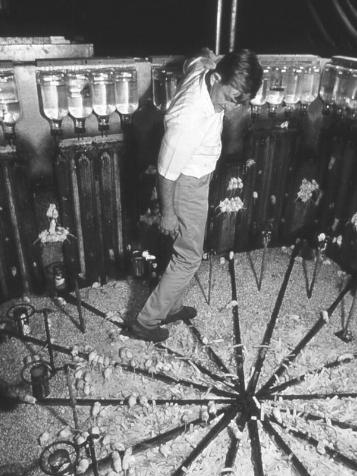

1970年,霍恩做过恐怖无比的实验,就是在一个没有天敌,没有疾病,食物和水都无限量供应的天堂里,动物最终的命运会是怎样的,结果让人感到不寒而栗。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!在二十世纪六十年代末,美国生物学家约翰·卡尔霍恩提出了一个简单却又令人不安的问题:如果你把一群动物放进一个没有饥饿、没有疾病、没有天敌的世界,它们的生活会变成什么模样?带着这个问题,他在1968年设计并启动了一个后来被称为“宇宙25”的实验。实验的场地是一个不大的金属方形围栏,边长大约三米,高度约一米半,四周的墙壁光滑,无法攀爬逃出,里面被分割成许多层次,装有一排排巢室和连接的隧道,围栏的角落安置了饮水管和投食装置,谷物源源不断地落下,空气保持在舒适的二十摄氏度,环境经过多次清理和消毒,不会有病菌蔓延,更没有掠食者的威胁,按照设计,这个空间最理想的容纳数量大约在三千多只老鼠,而起点却只有区区八只——四公四母,全部是健康壮实的个体。最初的生活几乎是完美的,刚进入围栏时,老鼠们忙于熟悉周边环境,探索通道,确定安家地点,百余天后,第一窝幼崽诞生,随着条件稳定,数量开始呈现出惊人的增长趋势,每隔不到两个月就能翻一番,隧道里逐渐拥挤,巢箱中堆满了长大的幼鼠,谷粒源源不断,水滴从管口落下,食物与饮水的供应没有任何压力,对一群小鼠而言,这的确是近乎天堂的生活。然而,当种群在三百多天后攀升到大约六百只时,情况开始有了微妙的转变,空间的限制开始显现,并非每个巢穴都被均匀利用,一些强壮的雄鼠抢占了围栏的角落和上层位置,那些条件更好、更安静的地方由少数“精英”掌控,弱势的雄鼠则被挤到中部的公共区域,彼此争夺有限的落脚点,社会分化的苗头从此埋下。被逐出的雄性往往展现出两种极端姿态,有些变得愈加暴躁,只要有同类靠近便会扑咬,围栏角落常能见到血迹和散落的毛发,另一些则彻底退缩,停止与同类的交流,终日蜷缩一角,无所事事,只反复自我清洁,它们身上的毛发在不断梳理下格外光亮,看上去无比整洁,但也因此完全脱离了正常社交与繁殖,卡尔霍恩称这群孤立个体为“美丽者”。母鼠的境遇同样艰难,随着密度增加,抚育压力陡然加大,许多雌鼠无法保护自己的巢穴,幼崽不是在混乱中被踩死,就是被母体抛弃,部分母鼠表现出攻击行为,甚至会亲手结束新生幼兽的生命,后代存活率迅速下降,到后来不足一成幼鼠能够成长到独立阶段,在繁殖频率下降的同时,群体内部的暴力却不断上升。到实验进行到第五百多天时,老鼠的数量已冲到约两千二百只的峰值,此时的围栏已经彻底失衡:新生幼鼠几乎无从存活,成年个体之间的攻击变得频繁而随机,求偶行为逐渐消退,正常的社会秩序已经消失,最后一次出生大约在六百天左右,之后再没有新的生命降临。随后的几年,种群数量开始稳步下滑,死亡远远快于出生,大量尸体堆积,空气夹杂腐臭与霉味,那些仍旧存活的个体,大部分要么无精打采、孤立无援,要么沉浸在无意义的自我清洁,即便有食物散落在四周,也鲜有人去取食,整个空间愈发死寂,到了第1780天,最后一只幸存者消逝,曾经喧闹的“天堂”只剩下空荡的笼壁和无数未被触碰的食槽。卡尔霍恩用“行为沉沦”来形容这一切,他观察到,当群体密度达到某个临界点时,正常的社交模式和繁衍机制都会逐渐崩塌,最致命的不是疾病或饥荒,而是社会结构本身的瓦解:亲代抛弃,雄性失去领地,雌性放弃母职,年轻个体彻底脱离繁殖链,这些连锁反应将整个种群拖向灭绝,更让人震惊的是,研究人员尝试将幸存的“美丽者”重新放入宽阔的新环境,它们依然拒绝重新进入繁殖循环,说明损伤已不可逆。这个实验在上世纪七十年代引发巨大反响,彼时正是人类关注人口高速增长的时期,“宇宙25”的结果被许多人解读成城市化的隐喻,社会学家将老鼠的退缩与人类大城市中出现的孤立感和冷漠相提并论,部分规划师则思考如何通过空间设计缓解高密度带来的冲突,媒体关注之后,这个实验还影响到文学与影视,甚至在儿童读物和动画作品里都能找到它的影子。当然,也有不少批评声音出现,许多学者指出,人类与老鼠的群体行为并不能直接类比,人类社会有法律、制度、文化和科技手段来缓和挤压与竞争,卡尔霍恩本人也并未宣称人类注定步上老鼠的绝路,他想强调的核心在于:群体高密度环境会破坏社交角色配置,如果缺乏新的互动模式和创造性解决途径,社会就会陷入困境。信息来源:在衣食无忧的“天堂”里,它们自相残杀,然后全员灭亡——新京报