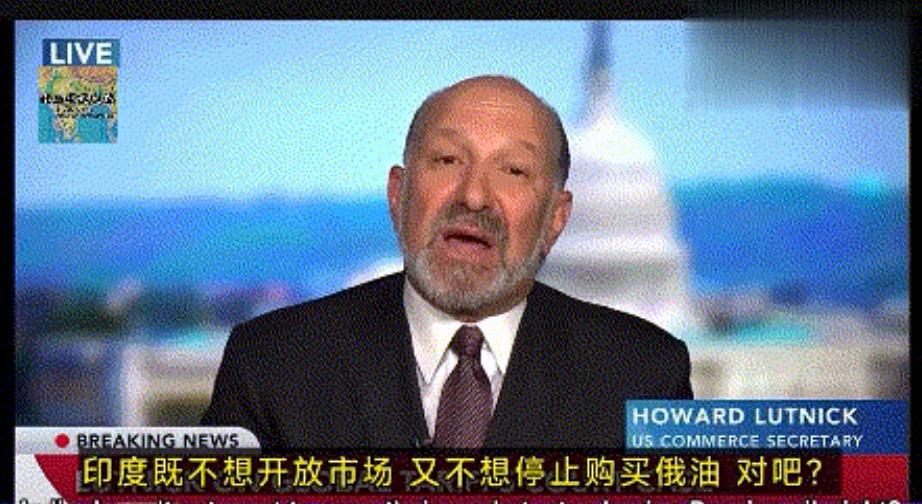

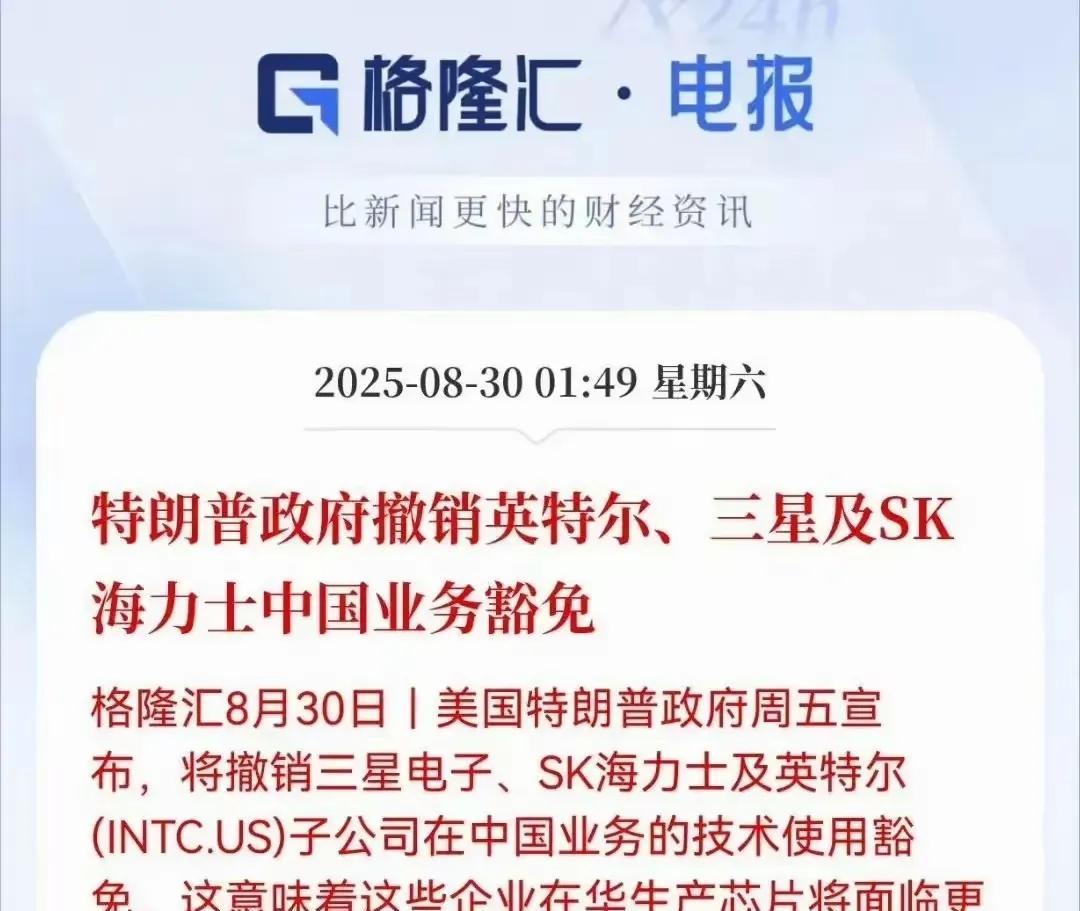

中国不挽留,美国不收留,被夹在中间的李嘉诚,终于玩不转了!大公报四次三番喊话,被他当作耳旁风,而本该促成签约的美国,也在关键时刻消失,这时才发现玩脱了,却已经为时已晚!真要说起来,老李早年在国内的操作确实“精准”。2003年前后,内地刚放开房企融资,地方政府为了招商引资,土地合同里全是弹性条款,比如约定两年开发,可他旗下公司能通过股权质押拆项目、用“前期规划调整”拖时间,把开发周期硬生生拉到十年以上。就拿广州番禺那块地来说,2004年拿的,直到2014年才慢悠悠动工,中间十年光土地溢价就赚了快十倍。那时候大公报就盯着他了,2013年第一次喊话,说他“囤地居奇,吸干地方红利”,劝他别只顾着套现,多做点实业;2014年又提,说他旗下项目空置率超40%,浪费土地资源;2015年更是直接点名,说他抛售北京东方广场、上海世纪汇的动作,是“对中国经济没信心”。可老李那会儿哪听得进去?东方广场当年可是北京CBD的地标,2001年建成后租给外资企业,租金一年能收十几个亿,他2015年说卖就卖,套现130多亿;上海世纪汇更狠,捂了八年,卖的时候净赚50亿。有人劝他“别撤得太急”,他旗下发言人还嘴硬,说“只是正常资产配置”。可明眼人都看得出来,他是在把内地的钱往海外搬。2013到2015这三年,他光抛售内地资产就套现2500亿,转头就砸去了英国:花103亿买了NorthumbrianWater水务公司,控制英国三分之一的供水;又花90亿拿下英国电信运营商O2,成了英国最大的移动网络服务商;连伦敦希思罗机场的零售业务都没放过,花了20亿控股。那时候他在英国媒体上还放话,说“英国是全球最安全的投资地”,结果没几年就被狠狠打脸。2024年年初,英国政府突然发难,说O2电信“存在数据安全风险”,要强制拆分他手里的股权。老李还想打官司,找了伦敦最好的律所,结果法院连听证会都没开几次,就判他输,理由是“涉及国家安全,不予公开证据”。这不是明抢吗?他当年买O2的时候,英国政府可是敲锣打鼓欢迎,说“促进市场竞争”,现在说翻脸就翻脸。更憋屈的是,拆分后接盘的是英国本土资本,价格比他当年收购价低了30%,等于白忙活一场,还亏了27亿。这还不算完,他手里最硬的牌,巴拿马运河港口,也保不住了。这港口是他1997年从巴拿马政府手里抢来的,花了7.5亿美金,拿下了运河两端克里斯托瓦尔港和巴尔博亚港的经营权,租期80年。要知道,巴拿马运河每年过闸的货轮有1.4万艘,全球5%的海运贸易都走这,老李靠收过闸费、仓储费,每年能赚4亿多美金,相当于“躺着捡钱”。可2025年年初,美国突然跳出来,说“巴拿马运河涉及北美供应链安全”,逼着巴拿马政府修改港口运营规则。要么提高外资持股比例上限,要么引入“战略投资者”。明眼人都知道,这是冲老李来的,美国要搞制造业回归,运河是关键节点,怎么可能让一个华人资本家攥着?老李一开始还想扛,找美国商务部谈,说愿意把港口收益的20%分给美国企业,结果人家根本不搭理他。美国要的是控制权,不是这点小钱。更坑的是,他之前还指望美国能“拉一把”,毕竟他在巴拿马港口的运营里,有美国航运公司的股份,以为能靠这层关系周旋,结果真到关键时刻,美国公司直接“卖队友”,跟贝莱德联手压价。最后没办法,他只能把90%的股权卖给贝莱德,成交价才18亿美金。要知道这港口现在估值至少35亿,等于打了五折甩卖。想想他这十年,真是把“精明”玩成了“短视”。当年中国搞产业升级,多少企业家扎进去做实业。可老李呢?一门心思搞投机,以为把钱搬到西方就能高枕无忧,忘了西方资本玩的是“丛林法则”。你一个外来者,手里攥着人家的命脉,人家能容你?他在英国买水务公司的时候,当地民众就抗议,说“我们的水不能让外国人控制”,只是那时候英国政府需要他的钱,才压着反对声,现在不需要了,自然就动手了。更可笑的是,他当年还跟人吹,说“我的商业帝国没有国界”,结果现在成了“没有国家愿意要”。说白了,他太迷信“资本万能”,以为有钱就能打通一切,却忘了资本得跟国家同频。你在哪个国家赚钱,就得尊重哪个国家的规则,就得承担相应的责任,光想着套利,最后只能被两边嫌弃。说到底,李嘉诚的问题,从来不是“运气不好”,而是“方向错了”。一个企业家,要是眼里只有利益,没有家国,再精明也走不远。这世上哪有什么“两头讨好”的好事?当年把路走绝了,现在就别指望有人帮你铺路。