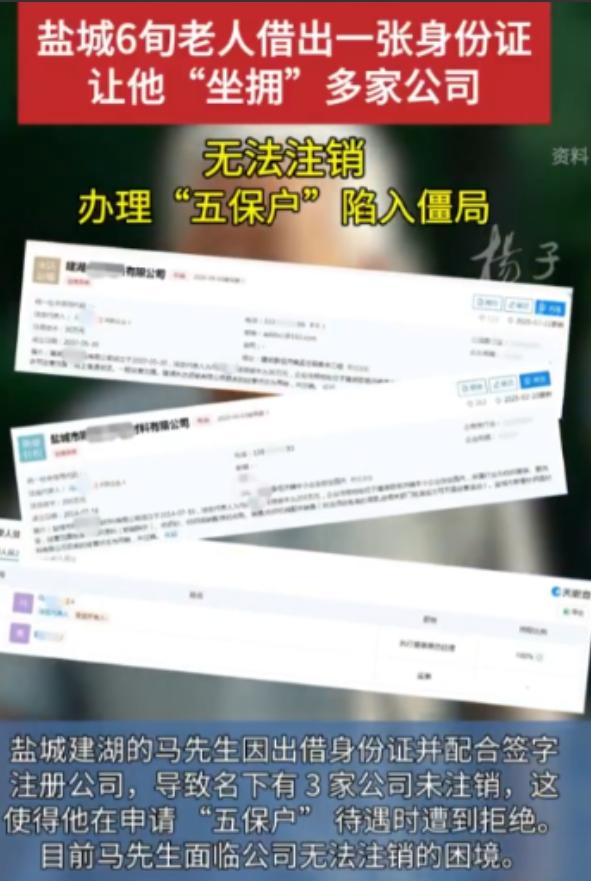

“太可恨了”!近日江苏盐城,65岁老人无儿无女,也没有经济来源,就去办理“五保户”,不料,工作人员却告知,他名下有3家公司未注销,不符合条件,这时老人才想到,自己当年吃了没文化的亏。这老人姓马,周围人都叫他马大爷,平时就靠走街串巷捡废品换点生活费,现在腿脚越来越不利索,才想着办五保户养老,这事从2月底发生到现在,社区里不少人都在帮他打听,也引发了持续关注。据人民网3月15日的报道,马大爷是今年2月28号去盐城市民政局办申请的,窗口工作人员小周接过他的身份证,在系统里一查就停住了手,然后抬头跟他说情况不对。小周把电脑屏幕转过来给马大爷看,指着上面的公司名称说,马大爷您名下有三家公司,都没注销,按规定五保户得是无生活来源、无劳动能力又无法定赡养人的,您这有经营性资产,申请通不过。马大爷盯着屏幕上那些陌生的公司名,脑子一下子就空了,他站在窗口前愣了好一会儿,才小声说自己这辈子连个小买卖都没做过,怎么会有公司,说着说着声音就有点发颤。他在民政局大厅的塑料椅子上坐了快半小时,才慢慢想起二十多年前的事儿,那时候他才四十岁出头,每天推着个旧铁皮车收废品,有天去城西一个老小区收东西,遇到个自称周老板的人。周老板跟他说自己开了家小贸易公司,缺个打扫卫生的人,管吃管住,每个月还能给1000块钱,马大爷说当时一听就心动了,收废品看天吃饭,下雨天连门都出不了,稳定工作太难得了。大概过了一个礼拜,周老板找他要身份证,说注册公司需要个“挂名股东”,就是走个流程,用一下身份信息,跟他没啥关系,马大爷当时还犹豫了一下,问会不会有麻烦。周老板拍着胸脯跟他保证,说您放心,就是填个名字,公司的事您不用管,也不会影响您以后过日子,马大爷说自己那时候没读过书,也不懂啥是注册公司,就觉得人家老板都这么说了,应该没啥问题,就把身份证给了他。又过了两天,周老板拿了一叠纸让他签字,马大爷说那些字他一个都不认识,周老板就用手指着纸上的几个地方,让他照着样子写自己的名字,还按了红手印,他当时也没多问,想着赶紧签完去干活。马大爷在周老板的公司干了差不多三年,工资每个月都按时给,可突然有一天,他去上班的时候发现公司大门锁了,问旁边店铺的人,都说好几天没见周老板了,他没办法,只能又推起铁皮车去收废品。这事儿之后他就没再想过,直到这次办五保户才知道,当年那一下签字,给自己惹了这么大麻烦,工商局的工作人员帮他查了,这三家公司都是2001年到2003年注册的,正好是他在周老板公司干活那几年。工作人员还跟他说,这些公司这么多年都没报税,也没走注销流程,现在都在工商系统里挂着“经营异常”,还影响了他的个人征信,想注销的话,得先补齐欠的税,还要交罚款,加起来得三万多块。马大爷一听这话腿都软了,他说自己现在一个月捡废品也就赚三四百块,有时候运气不好连两百都不到,三万多块对他来说就是个天文数字,根本拿不出来。马大爷住的社区居委会王主任知道这事后,专门上门找他了解了情况,还帮他联系了街道办事处,王主任说现在街道正在协调民政局、工商局还有法律援助中心,看看能不能走特殊流程帮马大爷处理这些公司的事,也在试着找当年那个周老板的下落,不过目前还没找到线索。马大爷的邻居李阿姨说,之前他们小区也有个老爷子,去银行办贷款的时候才知道,自己名下有个小卖部,后来查了才知道,是好几年前帮亲戚签字弄的,最后折腾了大半年才把名字去掉,没想到马大爷遇到的情况更麻烦。马大爷现在还是每天早上出去捡会儿废品,下午就去居委会问问进展,他说也没想好要是最后办不了五保户该咋办,只能先等着,毕竟这是他现在能想到的唯一养老办法了。本文信息综合自人民网(2024年3月15日)及普法栏目公开报道,目前马大爷的五保户申请还没结果,相关部门的协调也在进行中,事件仍在进一步处理里。