1892年,美国古生物学家欧文巴伯在尼内布拉斯加州西北部的一次调查中,无意间发现

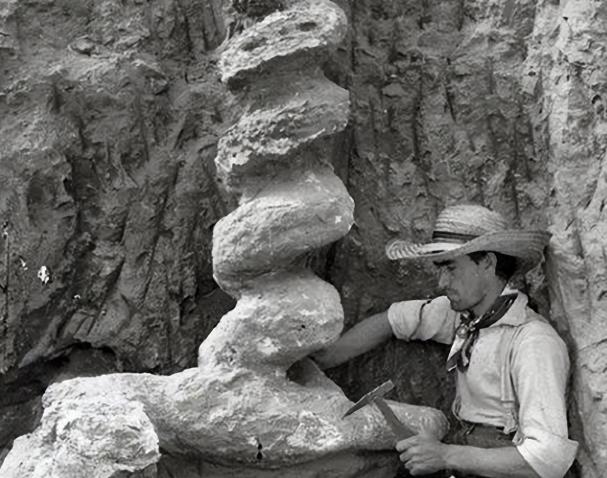

1892年,美国古生物学家欧文巴伯在尼内布拉斯加州西北部的一次调查中,无意间发现了一个奇特的螺旋状物体,它高约2.7米,外表坚硬如石头,内部中空,整体呈现完美的对称结构。这东西的结构实在太完美了,完美的螺旋,均匀的直径,简直像是工业流水线上生产出来的。巴伯教授是个严谨的科学家,但他也被这景象震撼到,索性给这神秘的化石起了个非常形象又带点哥特风的名字——“Daemonelix”,翻译过来就是“魔鬼的开瓶器”。这个名字一出来,整个古生物圈都炸了锅。这可是19世纪末,达尔文的进化论刚深入人心没多久,人们对地球古老的历史充满了好奇和敬畏。一个“魔鬼的开瓶器”横空出世,立刻引爆了一场长达十多年的科学大辩论。一派学者坚定地认为,这肯定是某种古老植物的巨大根茎化石。你想啊,螺旋状向下生长,符合植物扎根的逻辑。他们甚至煞有介事地给它起了个植物学名,试图把它归入藻类或者已经灭绝的陆生植物大家族。你看,科学家有时候也挺固执的,总想用已知的框架去解释未知的事物。但科学最有魅力的地方就在于“不服就干”。另一派学者,包括巴伯教授自己,心里一直犯嘀咕。他们把这些“开瓶器”砸开,放在显微镜下研究,发现里面有植物细胞壁的结构,这似乎给“植物说”提供了铁证。可问题是,地球上什么时候长出过这么奇葩的植物?而且,几乎所有的“开瓶器”底部,都连接着一个倾斜的、像卧室一样的横向管道。这就更奇怪了,哪有植物的根长成这样,还带个“地下室”的?当证据开始变得矛盾时,真相往往藏在最大胆的那个假设里。转折点来了。有位叫奥拉夫彼得森的古生物学家,在其中一个“开瓶器”的“地下室”里,发现了一具完整的小动物骨骼化石。这一下,整个案情瞬间反转。随后,越来越多的“开瓶器”底部都发现了同样的动物骨骸。谜底揭晓了。这压根就不是什么植物,而是一个史前动物的“精装地下别墅”!而这个建筑大师,是一种生活在大概2300万年前、个头跟土拨鼠差不多大的小型哺乳动物——古河狸。你没听错,就是河狸的远古亲戚。这些小家伙用它们凿子一样锋利的大门牙,硬生生地在当时还很松软的沙土地里,挖出了这些结构复杂、堪称建筑奇迹的螺旋形地洞。我们今天看到的石化“开瓶器”,其实是当年被泥沙灌满了的洞穴。这个结论一出,不知道打了多少“植物说”学者的脸。但也正是这种反复的论证和质疑,才让科学一步步接近真相。一个土拨鼠大的小动物,为啥要费这么大劲挖个2.7米深的螺旋地洞?直接挖个直筒的不就完了吗?这就小看我们这位史前建筑师了,最新的研究,比如2023年怀俄明大学地质与地球物理系发布的一些分析报告就指出,这种螺旋结构简直是天才设计。首先,稳定性极佳。螺旋结构能有效分散土壤压力,防止洞穴坍塌。尤其是在松软的沙土地上,这比直筒安全多了。其次,防御天敌。想象一下,一头饥饿的史前掠食者,比如早期的犬熊,想冲进洞里饱餐一顿,结果一头扎进去,得晕头转向地绕着圈往下跑,速度大大减慢,给了古河狸充足的逃生和反击时间。最关键的一点,恒温恒湿。螺旋形的通道形成了一个天然的温度缓冲带。无论外面是烈日炎炎还是寒风刺骨,洞穴最深处的“卧室”都能保持一个相对稳定的温度和湿度。这对于体型不大的哺乳动物来说,是至关重要的生存优势。一个简单的建筑结构,背后是满满的生存智慧。一个化石骨架能告诉你一个动物长什么样,但一个这样的遗迹化石,却能活生生地告诉你它当年是怎么活的。它记录的不是死亡,而是生命的行为和智慧。如今,我们有了更牛的技术。科学家们用CT扫描技术,可以无损地“透视”整个“魔鬼的开瓶器”,清晰地看到洞壁上古河狸留下的牙齿刮痕,甚至能分析出它们挖掘时的姿态和习惯。这些细节,比任何化石骨骼都更能还原一个生动的远古世界。从1892年巴伯教授在荒原上的那次惊鸿一瞥,到一个世纪后我们用高科技窥探一个史前小动物的家,这个故事本身就像一个不断向下盘旋的“开瓶器”,越深入,发现的细节越精彩。它告诉我们,地球的历史充满了我们意想不到的惊喜。很多时候,最伟大的奇迹,不是由那些体型庞大的恐龙创造的,反而是这些不起眼的小家伙,用它们的生存本能,在时间的长河里留下了如此精妙绝伦的印记。