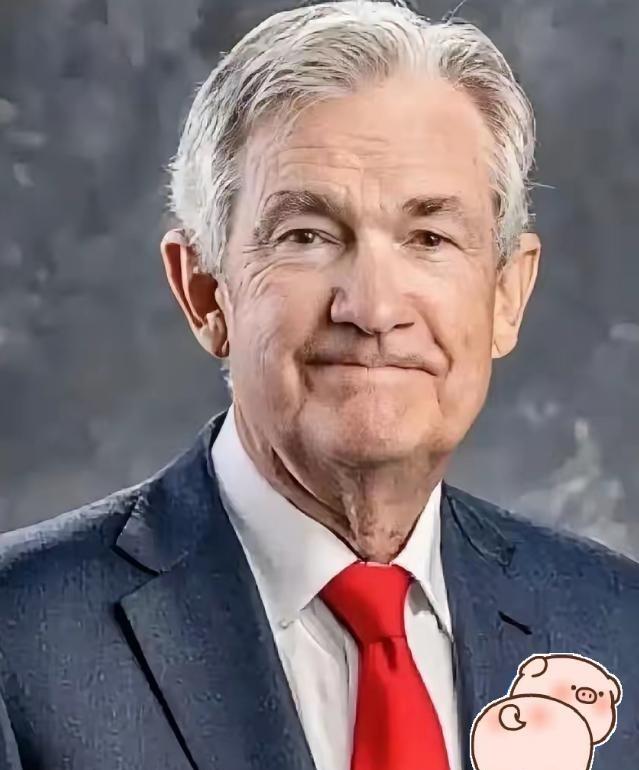

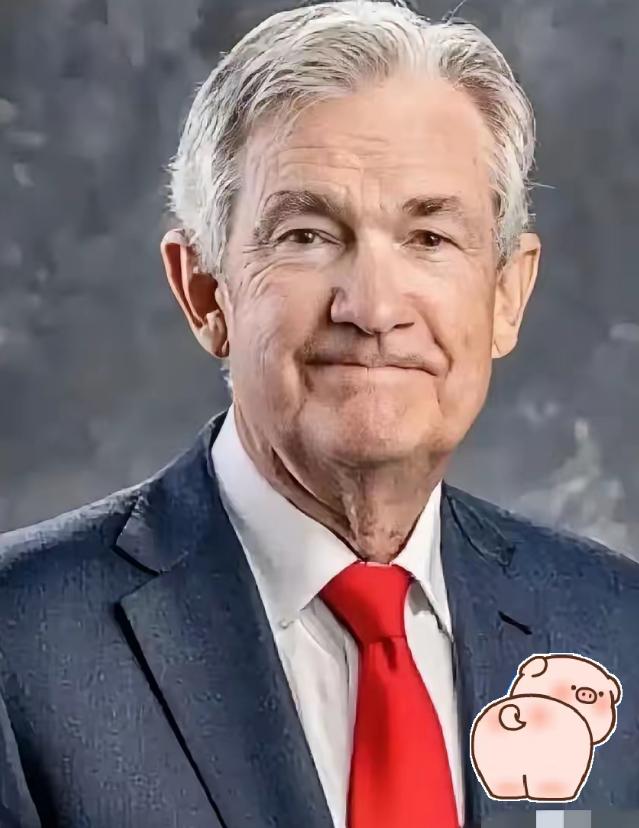

就在刚刚,美联储主席宣布!9月24日,美联储主席鲍威尔宣布说“没有任何无风险

就在刚刚,美联储主席宣布!9月24日,美联储主席鲍威尔宣布说“没有任何无风险的政策路径可供选择”,“降息不是万金油”,“通胀和就业两头都不能轻易放手”。鲍威尔这话说的轻松,谁不想两头都抓,但现实是,通胀高企,就业市场冷清,那你降息是救市还是加息抗通胀?通胀这事儿,普通人感受最深的是物价上涨,但物价上涨有滞后性,最先感受到的是手里没现金的人。你要么把钱投资了,要么把钱花了,可这两件事都没做到的人,会最先感受到物价上涨的压力。所以说,还是手里有现金最重要。你看这轮股市大跌,房价也跟着下跌了一个季度,这说明什么?说明市场不能当提款机,房价不能永远上涨。又说到商品价格上涨,鲍威尔说是因为关税造成的。市场数据看起来很强劲,但前景不明。如果市场数据不好,可能会引发连锁反应。鲍威尔的意思是,你们这些玩资产市场的,如果数据好就继续干,如果数据不好,那就等着看戏吧。对于降息的速度,鲍威尔说不会像大家所想的那样快。他还说,如果通胀水平上升,美联储可能会加息。这就是标准的鸽子派说辞,你们降息吧,只要通胀水平上升,我就加息。在当前经济环境中,鲍威尔的言论反映了美联储面临的复杂局面。过去一年中,美国的消费者价格指数(CPI)上涨了8.5%,而工资增幅却未能跟上,导致实际购买力下降。这使得许多家庭在基本生活开支上感到压力,尤其是低收入群体。失业率虽然相对较低,但就业市场的结构性问题依然存在。很多人虽然有工作,但薪资水平无法覆盖不断上升的生活成本。许多国家的工资增长与通胀之间的差距正在加大,这种不平衡可能导致社会不满情绪上升。所以说鲍威尔强调的“没有无风险的政策路径”并非空话。降息可能会刺激经济增长,但同时也可能加剧通胀;而加息虽然可以控制物价,但也可能抑制投资和消费,进一步影响就业市场。政策制定者需要在这两者之间找到一个平衡点。我觉得鲍威尔说的那些“两难”,还真不是故意忽悠人,是美国经济现在确实拧巴。一边就业数据不行,另一边通胀还没完全压下去,他也没法一碗水端平。对咱们普通人来说,手里有现金才靠谱。物价涨得慢但一直涨,投资股市、房产又跌得厉害,根本不敢随便动。而且美联储现在全看数据办事,说降息又不说降多快,还威胁通胀高了就加息,这就让大家心里没底。市场和美联储互相猜来猜去,反而更容易慌,经济波动可能更大。你们觉得呢?欢迎评论区讨论!