普京今天说的这句话,听得我浑身一激灵。他说:俄罗斯永远不会忘记,当年是谁在背后

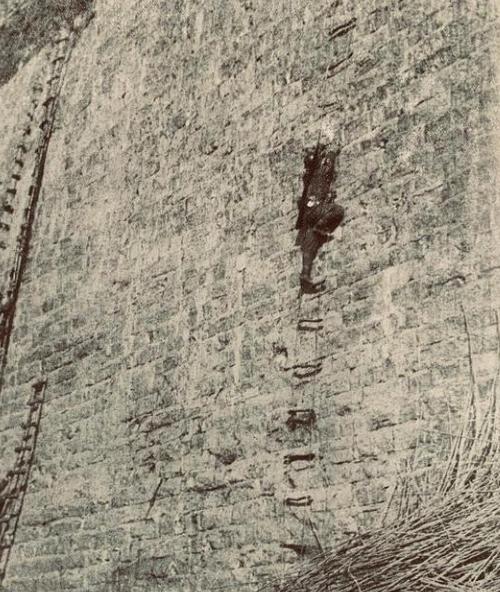

普京今天说的这句话,听得我浑身一激灵。他说:俄罗斯永远不会忘记,当年是谁在背后,帮他们挡住了致命的一刀。是中国!1941年,德军的铁蹄已经逼近莫斯科城下,克里姆林宫里的斯大林整日揪着心。他最怕的不是眼前的德军,而是另一支沉默不语的军队——日本关东军。当时,这支号称“百万”的部队在东北集结,实际兵力约85万人,虎视眈眈,随时可能趁苏联腹背受敌之际挥兵北进。关东军终究没有动。原因要追溯到几年前的另一片战场。1938年,淞沪会战的硝烟尚未散尽,台儿庄战役的血战已然震惊世界。仅台儿庄一役,日军精锐板垣师团和矶谷师团被打残,伤亡三万余人,这让东京高层第一次意识到中国战场不是他们设想的“速胜之地”。随后爆发的长沙会战更是连续三次让日军折戟沉沙。到1941年,日本陆军总计51个师团中,有35个被死死拖在中国战场,占了七成兵力。这一比例意味着什么?意味着日本根本没有余力向北挑战苏联。就在莫斯科保卫战的关键时刻,苏军得以从远东、外贝加尔调回至少40个师团、1700列军用列车的兵力驰援西线。如果没有这些部队,1941年12月初那场扭转乾坤的“莫斯科大反攻”几乎无从谈起。而与此同时,在中国敌后,另一场不见硝烟的较量同样惨烈。1939年至1942年间,八路军、新四军和民间游击队共遭遇日军大规模“扫荡”1322次,其中一次“百团大战”后,日军甚至动员7万兵力围剿晋察冀根据地。日军统计,他们在中国战场的损失到1941年底已超过155万人,占整个二战期间日军总伤亡的七成。这一数字,不仅让东京对“北进计划”心存忌惮,也使关东军不敢轻举妄动。苏联驻华武官崔可夫将军后来回忆说:“日本没有进攻苏联,完全是因为被中国战场牵制。”这位后来在斯大林格勒浴血奋战的元帅,亲眼见证了中国军民付出的代价。1945年,当苏军挥师入关,在三周内消灭号称“精锐”的关东军时,很多人忘记了一个事实:如果没有此前长达14年的抗战拖住了日本的主力,苏军根本无法在欧洲集中兵力,甚至可能陷入德日两线作战的困境。届时,希特勒和日本真有可能在欧亚大陆会师,世界反法西斯战争的进程将被彻底改写。普京近年来重提这段历史,既是出于对先烈的缅怀,也是对历史公正的维护。因为在某些叙事中,中国抗战的作用被淡化甚至抹去,仿佛二战胜利只是欧美的功劳。可事实是,中国付出了3500万人的伤亡,撑起了东方战场的半壁江山。若干年后再看这一切,答案依旧清晰:没有中国战场的浴血坚持,就没有苏联在莫斯科和斯大林格勒的胜利,也没有最终的盟军反攻。那些当年流血牺牲的人,正是以生命为世界赢得了喘息与转机。