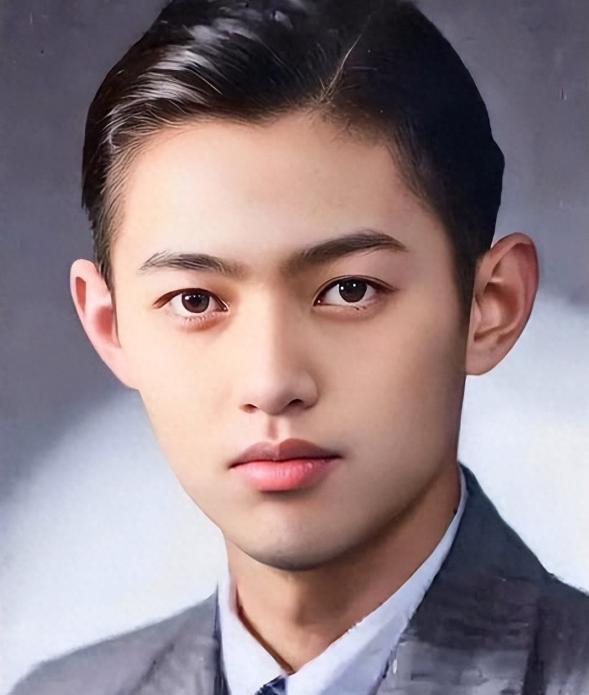

李四光女婿邹承鲁有多帅?剑眉英目气质不凡,一家4口出了3位院士邹承鲁出生在一个具有学术氛围的家庭里,邹承鲁自小便接受了浓厚的教育熏陶,他的父亲是普通的工人,母亲则是家庭主妇,但父母始终把教育看作家庭的根本,无论家境如何困难,家里都坚持给他提供最好的教育资源。也正是在这样的家庭氛围中,邹承鲁从小就养成了对知识的渴求和对问题的深刻思考能力,虽然家里并不富裕,但父母对他寄予了厚望,期望他能够通过教育改变命运。邹承鲁没有辜负父母的期望,早在年轻时,他就展现出了非凡的学习才能,并且取得了优秀的成绩。可正当他顺利地完成学业,准备迎接人生的新篇章时,战火席卷了祖国,改变了所有青年的命运。那时,邹承鲁和许多年轻人一样正处于人生的关键时刻,但他并没有选择继续在学校里深造,而是毅然决然地选择了参军,投身到抗战的洪流中。当时,邹承鲁正是西南联大的学生,原本就有着出色的学术成绩,可面对日本的侵略,他选择放下书本,成为了一名运输兵。那时,战争的硝烟弥漫,整个国家的命运岌岌可危,邹承鲁的心中充满了责任感和使命感,他知道战争不仅仅是武器的对抗,更多的是每一个中国人为了共同的目标而付出的努力。虽然他没有亲身走上战场,但作为一名运输兵,他同样承载着无数士兵所依赖的物资,参与到抗战的每一场斗争中。尽管邹承鲁的任务并非直接作战,但他在这段经历中的表现依然让人感动,通过日复一日的运输物资,他不仅为前线提供了必要的支持,还用实际行动诠释了何为“身先士卒”。他知道自己虽然身处后方,但每一车物资,每一批弹药,都是直接关系到前线战士生命安全的关键。在这段岁月中,他并未因身处后方而有丝毫松懈,相反,他与其他战友们并肩作战,恪尽职守,履行着自己作为中国人的责任,这种坚定与自律也给周围的人留下了深刻的印象。可随着战争的结束,邹承鲁的命运再次发生了变化,在这段动荡的岁月后,他回到了学术的轨道,赴英国剑桥大学深造。这一决定不仅改变了他的人生轨迹,也为中国的科研事业做出了重要的贡献,在剑桥大学,邹承鲁展现出了卓越的学术才能,他迅速适应了新的学习环境,并且在生物化学领域表现得尤为突出。尽管他最初被分配到化学研究方向,但他凭借自己的兴趣和才能,决定转向生物化学,并且在这一领域取得了令人瞩目的成绩。最终,他成为了第一位在国际学术期刊上独立署名的中国留学生之一,这一成就不仅为他个人的学术生涯奠定了基础,也为中国的学术界争得了荣誉。正是在剑桥大学,邹承鲁遇见了他生命中的另一半:李林,李林是一位同样才华横溢的学者,年轻时便展现出了极高的学术素养。两人在剑桥大学的学术交流中逐渐熟识,彼此在研究领域有着共同的兴趣和目标,最终也在学术事业的共同追求中找到了爱情。李林不仅聪慧且具有远见,她的学术成就与邹承鲁不分伯仲,她同样也是一位杰出的科学家,李林的父亲是李四光院士,这位中国著名的地质学家为国家做出了巨大贡献。李四光是中国地质学的奠基人之一,在中国地质学界有着崇高的地位,李四光不仅在学术上具有卓越的才能,而且在国家发展和科技进步方面也作出了巨大的努力。在他领导下,中国的地质研究取得了显著进展,尤其是在中国的矿产资源调查和地质勘探领域,李四光院士为国家的基础建设和工业化发展做出了不可磨灭的贡献。李林与邹承鲁的婚姻,成为了科研界的佳话,两位科学家携手步入婚姻殿堂,成为了中国科技事业的一对模范夫妻。婚后,他们并没有选择过于安逸的生活,而是共同投身到科研事业中,在他们的共同努力下,这个家庭不仅成为了一个科研人才的摇篮,更创造了一个家族的传奇:一家四口,三位院士。这一成就不仅仅是对邹承鲁与李林个人努力的肯定,更是他们家族在科研领域的杰出贡献的象征,随着时间的推移,邹承鲁与李林在各自的领域都取得了骄人的成绩。邹承鲁的科研成果不仅在国内产生了深远影响,在国际学术界也得到了认可,他参与并领导了多项重要的科研项目,尤其是在生物化学领域,邹承鲁为中国的学术界赢得了重要的地位。同时,他所提出的“邹氏公式”和“邹氏作图法”被广泛应用,并成为生物学和医学研究的重要工具。李林则在物理材料领域表现卓越,她不仅做出了许多具有突破性的研究成果,而且为中国的材料科学和电子技术发展作出了杰出贡献。她与邹承鲁的合作成为了科研界最具影响力的夫妻档之一,邹承鲁与李林的子女们也继承了父母的学术基因,分别在各自的研究领域中取得了卓越的成就。这个家庭不仅为中国的科研事业贡献了无数的智慧和力量,更以其独特的家族传承,成为了中国科学史上的一段传奇。粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!(主要信源:北京科协:回眸|邹承鲁:追求真理,科技报国2024-05-17)