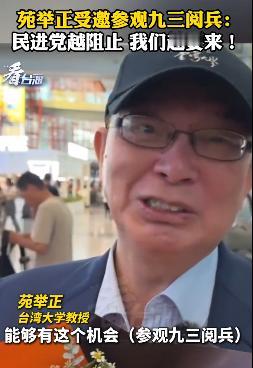

一栋价值千万的别墅里,58岁的李成儒躺在病床上,通过电话向儿子李大海提出和解,他

一栋价值千万的别墅里,58岁的李成儒躺在病床上,通过电话向儿子李大海提出和解,他愿意赠送一辆奥迪A6,并表示名下所有资产都可以由儿子继承。李大海在电话另一端回应道:1995年我六岁时,你选择了离婚并让我们搬出家门。现在生病了才想起有个儿子,这样的父子关系我不需要。这场对话发生在2019年,距离他们上次见面已经过去了24年。李成儒1961年出生于河北一个普通家庭,1980年代初期,19岁的他在北京打工,先后做过搬运工、餐厅服务员、建筑工人等职业。1987年26岁的李成儒与同龄的李世荣结婚,婚后两人租住在北京东城区一间15平方米的单间内,月租金120元,而李成儒当时的月收入只有180元。1989年儿子李大海出生,一家三口的生活重担主要靠李成儒一人承担,李世荣则在家照顾孩子和做些手工活补贴家用。1991年改革开放政策让服装批发生意兴起,李成儒借款5000元开始倒卖服装,从广州进货到北京销售,第一年就赚了2万元,相当于他此前一年的工资总额。1993年李成儒在北京大红门服装批发市场租下了200平方米的档口,专门经营女装批发,生意迅速扩大,年营业额达到300万元。1994年他在通州区购买了一套140平方米的商品房,又在大红门市场附近买下了一处四合院作为仓库使用,这时候李成儒的资产已经超过了500万元。财富积累的同时,李成儒对家庭生活的态度发生了改变,1995年春节后,他提出离婚,理由是性格不合。李世荣带着6岁的李大海搬回了原来的15平方米出租屋。离婚后的李成儒继续扩大生意规模,同时涉足房地产投资,1998年亚洲金融危机期间,他抄底购买了多套商铺,2000年后房价上涨让他的资产翻了几倍。李大海在单亲家庭中长大,2005年16岁的他放弃学业开始打工,先在餐厅做服务员,后来进入一家广告公司做助理。2008年19岁的李大海决定进入演艺圈,他从群众演员做起,参演过《潜伏》《我的团长我的团》等电视剧的群演工作,每天收入50—100元不等。李成儒在此期间也涉足影视投资,2010年他投资拍摄了一部都市情感剧,自己也在其中饰演了一个商人角色,这部剧在地方台播出后反响平平。2015年李大海通过朋友介绍得到了在一部网剧中饰演配角的机会,虽然戏份不多,但这是他首次有台词的正式角色。同年李成儒的生意遇到了困难,电商冲击让传统服装批发生意大幅萎缩,他的年收入从巅峰时期的上千万降到了不足百万。2018年李成儒被确诊为糖尿病并发症,需要定期治疗,此时他已经57岁,身边没有固定的照顾者。2019年初李成儒通过中间人联系到了李大海,提出希望父子和解,除了赠车和财产继承承诺外,他还表示可以帮儿子在影视圈找到更好的机会。李大海经过考虑后拒绝了汽车赠送,但接受了父亲推荐的几个演出机会,他在2019年下半年参演了一部古装网剧,获得了一个戏份较重的反派角色。李世荣对儿子的决定表示理解,她现在在一家社区服务中心工作,收入稳定,生活已经没有太大困扰,她曾对李大海说过,是否认父亲应该由他自己决定。这个家庭故事反映了改革开放40多年来中国社会的变迁轨迹,从计划经济到市场经济的转换中,一些人通过抓住机遇实现了财富积累,但也有人在这个过程中迷失了最初的价值观。网友们各抒己见:“这儿子有骨气!钱不是万能的,童年受的伤多少钱都补不回来。”“老爷子也是苦过来的,怎么有钱了就忘了本呢?果然能共苦不能同甘。”“妈妈太善良了,自己受了那么多苦,还劝儿子认爹,这就是母爱吧。”“说得好听是悔悟,其实就是老了没人管,找个继承人罢了,要不是生病了,能想起这个儿子?”“李大海!靠自己硬气!拿了钱这辈子在他爹面前都抬不起头。”老话说“血浓于水”,但也说“生恩不如养恩”,如果你是李大海,你会选择原谅父亲,接受他的财产吗?官方信源:新京报—《李成儒:人生如戏》