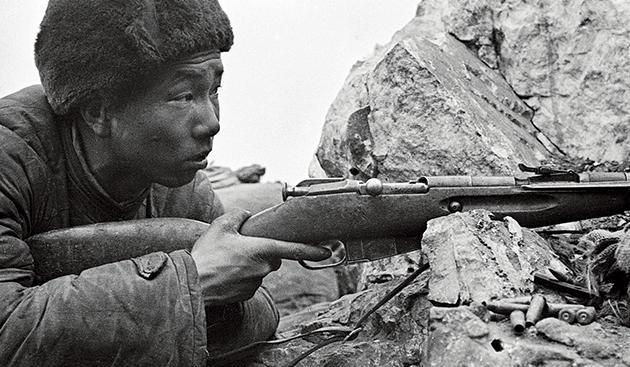

1951年1月28日,志愿军小战士潘天炎因为拉肚子,就去附近的草丛里上了趟厕所。

1951年1月28日,志愿军小战士潘天炎因为拉肚子,就去附近的草丛里上了趟厕所。回来后,他却发现阵地上空无一人。然而,就在此时,美军发起了冲锋。在1951年的朝鲜,冬季的寒风如同利刃般刺骨。汉江阻击战的烽火连绵不绝,中华人民共和国志愿军与联合国军队在这片土地上展开了殊死的较量。这是一个关乎荣誉与信念的战争,每一名士兵都是铸就历史的一砖一瓦。在鼎盖山高地的6连战士们,正面临着前所未有的挑战。美军装备精良,他们不仅拥有空中优势,还进行着持续的地面炮击。而志愿军,尽管装备简陋,却以坚不可摧的意志和丰富的战斗经验,屡屡击退美军的进攻。在一次激烈的交战中,6连的一名小战士潘天炎突然感到肚子剧烈疼痛,这种突如其来的不适,让他几乎无法抓稳手中的武器。在战场上,这种情况无疑是致命的。他忍着剧痛,尝试继续战斗,但疼痛如同潮水一般汹涌而来,让他不得不寻找一处隐蔽的地方解决身体的急需。当他匆忙回到阵地时,景象让他瞬间心沉如水。原本熙熙攘攘的战壕此刻空无一人,寂静得只能听见风声和远处炮火的轰鸣。此时,美军突然发起了新一轮的猛攻,潘天炎陷入了孤立无援的境地。面对铺天盖地的敌军,潘天炎没有选择退缩。他独自一人,用手中的武器,坚守在他的战位上。弹雨如注,炮声隆隆,他的身影在硝烟中显得格外孤独,但他的眼中却燃烧着不屈的斗志。美军对这个阵地发起了一波又一波的进攻,但每一次都被潘天炎所阻挡。他凭借着机智和勇敢,化解了一次又一次的危机。每当敌人以为他已经力竭时,他总能以更加顽强的姿态回击。在朝鲜的寒冷冬日,硝烟弥漫的战场上,潘天炎的壮举成为了一个传说。他在敌军的重重包围中,凭借着对战术的精妙理解和对战斗的果敢坚持,创造了一个个不可能的奇迹。潘天炎的连队战友们,在经历了一场又一场的惨烈战斗后,终于重回了这个曾经孤独守卫的阵地。他们看到的,是散落在四周的弹壳,被炸破的掩体,以及那个依然屹立在战壕中的潘天炎。战士们围绕着潘天炎,听他讲述这段时间里发生的一切。他的话语简洁而直接,没有夸张的修饰,只是平实地叙述着每一次与敌人交锋的情况。他描述了敌军的第一次冲锋,怎样凭借着掩体和机智回击;第二次、第三次...直到最后一次,每一次都显得惊险而刺激。战友们听着听着,不由自主地被这段英勇的叙述深深吸引。他们看着潘天炎,眼中满是敬佩。尽管潘天炎的身上没有华丽的勋章,但在他们心中,他已是最勇敢的战士。潘天炎站在那里,叙述着每一次交火的细节。他提到了如何利用地形阻挡敌人的进攻,如何在弹药紧张时节约每一颗子弹,如何在敌人撤退时迅速更换射击位置,以防被敌军狙击。这些细节,在战友们的心中激起了强烈的共鸣。他们在潘天炎的故事中,看到了自己的影子,看到了每一个中国士兵为了保卫家国,为了新中国的未来所付出的努力与牺牲。随着夜色的渐深,战壕中的寒风愈发刺骨,志愿军战士们紧紧围坐在一起,分享着各自的战斗经历。这时,潘天炎的传奇故事成为了热议的中心。在这个充满危机和挑战的夜晚,他们的谈话不仅是对过往经历的回顾,更是对勇气和决心的再次坚定。就在这紧张的气氛中,远处的美军又一次准备发起攻击。潘天炎,仍然坚守在他的战位上。当敌军的两个排率先冲锋时,他灵机一动,大声喊道:“同志们,打呀!”这一声大喊,不仅激发了他自己的战斗意志,也使敌人产生了犹豫。潘天炎机智地在战场上穿梭,他在不同的火力点之间迅速移动,这边刚用机枪扫射完毕,他便跑到另一边扔手榴弹,接着又端起冲锋枪进行疯狂扫射。他的动作快速而准确,每一次移动和射击都充满了决断和勇气。这种策略让敌人彻底迷惑,他们开始怀疑这个阵地上到底隐藏了多少人。潘天炎的独立作战,竟然成功地抵挡了敌军两个排的进攻。然而,美军并未就此放弃,他们一次又一次地发起进攻,每次兵力都比之前更多。潘天炎在物资和体力逐渐耗竭的情况下,依然坚持抵抗。在最后的关头,弹药所剩无几,只剩下几颗手榴弹,潘天炎仍不放弃,准备与敌人同归于尽。就在这千钧一发之际,增援部队的声音从远方传来,打破了夜的寂静。潘天炎的身后,同志们的声音如此清晰,如此振奋人心。增援部队到达时,面对眼前的景象,他们无不感到震撼。潘天炎,这个不起眼的小战士,竟然独自一人坚守着阵地,展现了难以置信的勇气和坚定。这一幕,成为了抗美援朝战场上的一个传奇故事,激励着每一位战士为了祖国和和平而奋斗。在抗美援朝战场上,无数的英雄们以他们的勇气和牺牲铸就了历史。他们用生命守护着祖国,我们应当永远铭记他们的牺牲,珍惜他们为之奋斗的和平。潘天炎的故事,就是这段历史的生动写照,它不仅是对过去的回忆,更是对未来的期许。