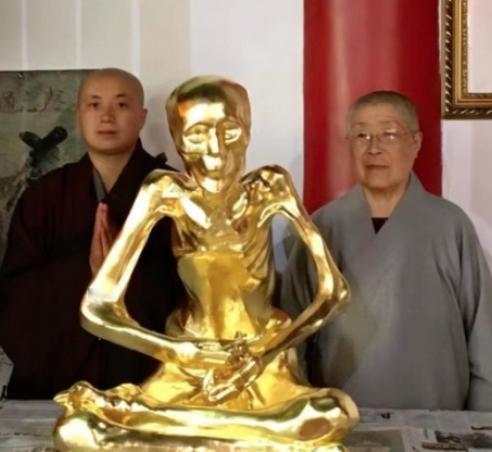

1995年,安徽85岁的尼姑仁义师太临终前告诉他的徒弟:“我死后不烧,将我放入大瓮中,三年后再开,我就是佛陀”,3年过去了,徒弟开了大水缸,当时就傻眼了。麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!在中国佛教的一些修行传统中,有一位高僧在离世后,其遗体经过简单防腐处理,会被安放在一个称为“坐缸”的容器中。如果三年后打开缸,遗体未腐、面容如生,就会被塑成金身,永久供奉。这就是所谓的“肉身佛”。虽然历史上出现过不少男性肉身佛,但女性却极为罕见。而仁义师太,正是其中一位杰出的代表,她成为中国历史上首位被确认为肉身佛的女性修行者。仁义师太,俗名姜素敏,1911年生于辽宁沈阳一个富裕的姜姓家庭。她自幼聪慧灵巧,家人对她寄予厚望。三岁起家人就请人教她琴棋书画和经典诗文,希望她长大成为端庄贤淑的女子,将来婚姻美满、平安终老。尽管身处旧时代,她也难免遭受缠足之痛,拥有一双“三寸金莲”,但这并没有限制她心灵的向往。姜素敏自小就流露出对佛教的浓厚兴趣。一次偶然读到佛经,她便深深沉浸其中,越来越喜欢诵读经典、思考佛法。她心地善良,常常拿食物和零钱帮助街边乞讨的人,也越来越频繁地去寺庙听法师讲经。十五岁时,她第一次向家人提出想要出家,但父母坚决反对。他们舍不得女儿,也觉得出家有失颜面。虽然出家未成,姜素敏并未放弃修行之心。她十七岁开始学习针灸医术,学成后经常免费为贫苦人家治病。父母为了让她安定下来,在她十九岁时安排了一门亲事。对方是一位大学教师,家境、人品、相貌都很好,所有人都觉得这是门好亲事,但姜素敏内心却并不情愿。为了推掉这门婚事,她甚至提出要穿着法衣、梳道姑发型结婚。出乎意料的是,未婚夫不仅没有退缩,反而说服家人答应了她的要求。姜素敏无奈之下只好出嫁。婚后,丈夫对她非常疼爱,她也渐渐放下了出家的念头。可惜好景不长,1940年,丈夫突然重病离世。因为没有子女,加上与公婆关系不睦,她带着和离书回到了娘家。但那个时候,离婚女子在娘家也并不被接纳。看破红尘的姜素敏,终于在二十九岁那年于山西五台山正式落发出家,法号“仁义”。出家后的她并未停止学医,三十一岁时还专门进入沈阳中医学院深入学习。之后她一边修行,一边行医,常常无偿帮助病苦之人,被大家称为“活菩萨”。尽管已是出家人,仁义师太仍心怀家国。在战争年代,她主动加入随军医疗队,冒着枪林弹雨抢救伤员。有一次,她的左手腕被流弹打伤,却只是简单包扎后又继续救人。在她看来,自己的伤远没有战士的生命重要。直到1953年,她才随军返回。但因政策原因,她未能回到寺院,而是被安排进一家医院担任医生,一做就是三十年。在这三十年里,仁义师太从未间断诵经念佛、持戒修行。1982年政策放开后,她终于回到宗教场所修行。之后她云游至安徽九华山的通慧禅林,见寺院年久失修,便拿出自己毕生积蓄十二万元,亲自参与修缮工作。两年后禅林焕然一新,香火也逐渐兴旺起来。但仁义师太并没有安享清福。寺院修好后,她再次下山行医,直到八十四岁才因身体衰老重返通慧禅林。1995年,她预感自己时日无多,开始停止饮食,七日后安然圆寂。临终前,她嘱咐弟子将她的遗体坐缸处理。她相信自己能够成就肉身佛。尽管弟子们半信半疑,但仍遵照她的嘱咐将遗体放入缸中。三年后的1999年春天,通慧禅林的僧众小心开缸,惊讶地发现:仁义师太的遗体完好无损,面容安详如生,甚至连头发都更有光泽。她的双手还保持着捻针施治的姿态,女性特征也已消退。这正是肉身佛的瑞相。此后,弟子们为她塑成金身,供奉于通慧禅林内。仁义师太因此成为中国佛教史上首位被公认的女性肉身佛。她的一生经历坎坷,由大家闺秀到婚姻变故,由持家女子到出家为尼,由学医救人到战场奉献,晚年仍心系众生、慈悲济世。她虽已离世,但其肉身不腐的故事至今仍在民间流传,成为一段佳话。对此您怎么看呢?主要信源:(央广网——九华山僧侣圆寂后多“坐缸”3年不腐便塑成金身)