俄罗斯媒体说,中国军队防空部队9月12日晚在山东省上空击落了一块陨石。 9月

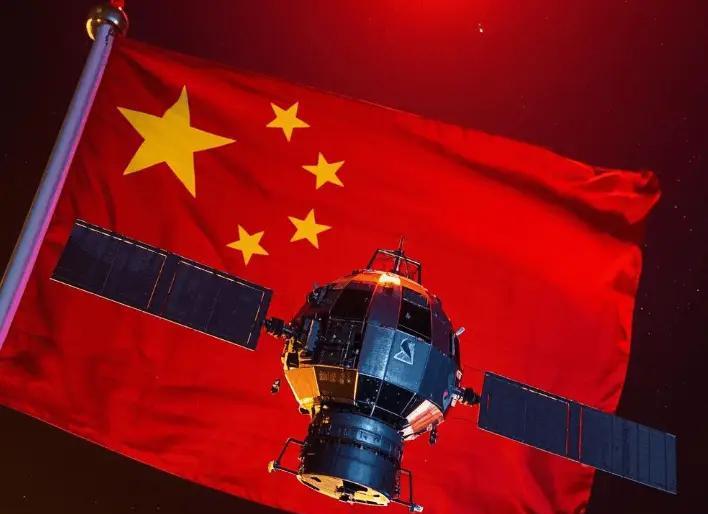

俄罗斯媒体说,中国军队防空部队9月12日晚在山东省上空击落了一块陨石。9月12日的山东夜空,一场意外的“烟花秀”引发了国际热议,这天晚上,潍坊上空突然出现一个橘红色火球,紧跟着是两声震天巨响,让正在下雨的夜空格外热闹。这事儿一出,大家众说纷纭,猜啥的都有,而这本来就是个新鲜话题,没想到俄罗斯媒体又突然跳出来爆料,说中国军队用导弹击落了一颗陨石,一下子把这事闹大了。他们还说,是罗斯科斯莫斯卫星发现的异常信号,还特意请专家点评,说这展示了中国军力的强大。大家怎么看,一起评论区唠唠!而这消息一出,可不得了,国际空间站警报响起,NASA也跟进报告,说确实追踪到一块小车大小的近地小行星碎片,速度每秒能达到20公里。不过仔细想想,这事儿真有点不靠谱,陨石进入大气层的速度能到每秒11到72公里,而目前最先进的红旗-9导弹也就每秒2.5公里,这速度差距摆在这儿呢。再说了,陨石入大气层时产生的高温会形成电离层,严重干扰雷达追踪,想精确锁定都难。潍坊当地政府出面澄清,说找遍了也没发现陨石坑和碎片。国际天文学联合会分析视频后表示,这更像是一次普通的火流星现象,就是陨石在大气层里自己炸开了。历史上还真没有成功拦截陨石的案例,就说1994年那次舒梅克-列维9号彗星撞木星,地球上的科学家也只能干看着,2008年TC3小行星落入苏丹,虽然提前知道了,但也没办法拦截。这么看来,俄罗斯媒体这波操作,更像是在借题发挥,去年中俄刚签订了共享卫星数据的协议,这次他们抢先报道,或许是想借机展示双方的太空合作成果。其实这事的真相可能要简单得多,2025年5月,山东就遇到过类似情况,最后证实是1985年发射的一颗老卫星残骸重返大气层。而这次的“火球”轨迹有点不太符合自然天体的运动规律,反而更像是人造物体。专业人士分析出一个有趣的细节:火球在飞行过程中突然改变了方向。要知道,自然陨石都是按抛物线运动的,不会突然转弯,这一点让人不得不怀疑这到底是个啥东西。NASA的专家在社交媒体上直接喷了这个“击落陨石”的说法,他们说,别说打中了,就算真能打中,导弹碎片落地也是个大问题,而咱们对此也很谨慎,只说“关注相关报道”。有意思的是,这事反倒推动了科研热潮,潍坊的天文爱好者组织起来搞起了观星活动,学校也加强了太空知识教育,中美太空对话重启后,还把陨石防御列入了讨论议题。中国在这方面确实有实力,紫金山天文台的监测网络已经达到世界顶尖水平,去年就发现了上千个近地天体。航天局还计划在2030年发射探测器去撞击小行星,这跟美国的DART任务差不多,都是为了研究提前改变天体轨道的可能性。回过头看这事,虽然“击落陨石”可能是个误传,但也让大家见识了现代科技的发展。每年天上有上万颗火流星,大多数都是自然现象,根本不用担心,倒是这次的乌龙新闻,让普通人学到了不少天文知识,也算因祸得福了。科学需要严谨,新闻更要讲真实,这次事件提醒我们,面对天文现象,与其听信传言,不如静下心来好好学习相关知识,这才是对科学最好的态度。对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢!(个人观点,理性观看)