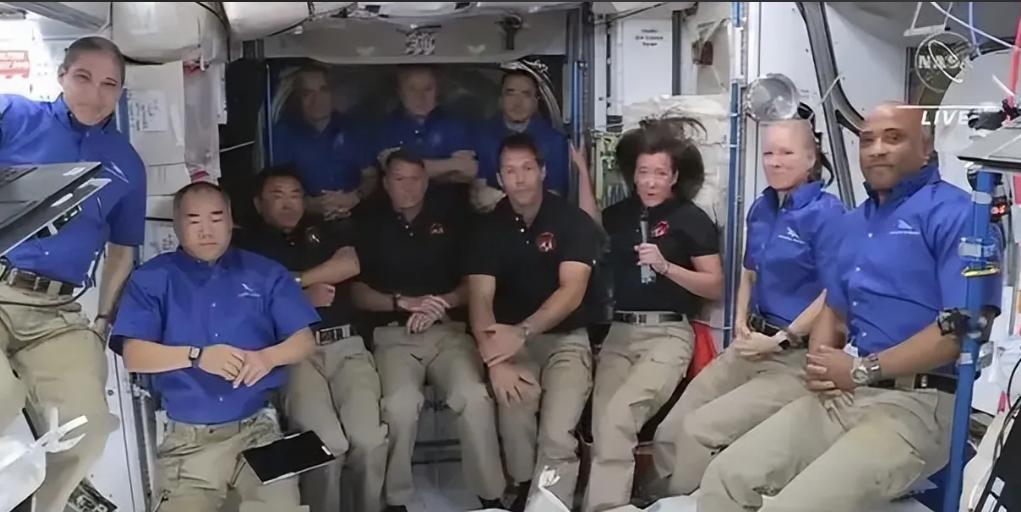

为什么中国的空间站好像每次只能上3个人,而国际空间站却能挤十几人?麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!在很多人眼里,太空探索就像一场比拼谁家“房子”大、谁能“塞”进更多人,国际空间站体重超400吨,最多时能住13人,听起来确实像个太空巨无霸,相比之下,中国空间站“天宫”还不到它一半的重量,常驻人数起初只有3人,看上去像个“迷你太空旅馆”,但如果真拿显微镜去看,谁更先进,谁更实用,答案可能会让人大跌眼镜。先来看看人这个因素,国际空间站是16个国家合资建造的,每次有航天员上去,就像多国联合出差,人多了,热闹是热闹,可问题也跟着扎堆,2021年,有一次上面挤了11个人,不得不有人睡在仓库里,还有人睡在飞船座位上,别说休息体验差了,站内二氧化碳浓度都飙升,氧气循环系统压力倍增,搞科研的时间只能被压缩,反观中国空间站刚建成那会儿,只安排了3人驻守,虽然人数不多,但舱内配置刚好匹配,睡袋、卫生间、工作台一应俱全,不用挤也不用抢,效率反而更高,等到问天实验舱对接之后,才将常驻人数扩展到6人,还能实现两个乘组短暂交会,交接过程平稳过渡,没有丝毫混乱。这背后其实体现了中国航天的一种思维方式:不求“人多”,只求“人好”,不是说技术不能一次上6个、8个航天员,而是要先看空间站的承载能力和支持系统是否能跟得上,如果硬塞人进去,不但生活质量下降,科研也可能被拖累,这种“热闹”完全没有意义,中国航天宁愿慢一点,也要每一步都走得稳、走得实。说到科研,就不得不提空间站里的“黄金地段”——加压舱空间,国际空间站虽然大得惊人,但真正能用来做实验的地方,其实只占了不到三成,原因之一是各国为了展示自己的技术,不断往空间站里堆设备、装模块,结果导致空间利用率并不高,中国空间站的加压舱体积虽然小一些,但科学实验柜的占比超过七成,几乎“寸土必争”,天和核心舱内的110立方米空间,有70%以上都被实验设施占据,连走廊上的墙面都被用来装载科学设备,科研人员设计之初就明确目标:空间站不是用来“摆设”的,而是要成为真正的太空实验室。更让人惊叹的是,中国空间站在细节管理上的精致程度,站内所有物资都贴有二维码,航天员只要扫一扫,就能知道物品的位置、使用状态,甚至剩余量,就连一包太空饼干吃到第几块,都有记录系统自动更新,这样的管理方式,不仅提高了工作效率,还避免了物资浪费,相比之下,国际空间站曾经出现过多次物品“失踪”事件,甚至有重要设备被塞进角落多年后才被找到,200多件物品的“神秘失联”,让航天员不得不每月抽时间大扫除,原本用来做科研的时间被无奈挪作“找东西”。供电也是一个不能忽视的关键问题,国际空间站使用的是早期硬质太阳能电池板,能量转化效率大概在15%左右,中国空间站采用的是新一代柔性太阳翼,转换效率接近30%,两片电池翼的发电功率超过100千瓦,可以同时支持多个实验平台运行,这就像一个人带着智能手机去太空旅行,而另一个人还在用功能机,不是不能用,但效率差了一大截。除了硬件配置,空间站的构建方式也说明了两者的不同路径,国际空间站的模块是由十几个国家分别制造、分别发射,然后在太空中组装起来的,这样做虽然能整合资源,但也带来了大量兼容性问题,比如美国的设备使用英制螺丝,而俄罗斯的使用公制螺丝;日本的实验柜插头插不上欧洲的插座,一台实验设备在地球上也许很普通,但到了太空里一旦接口不对,就变成了一堆“高级废铁”。中国空间站则从头到尾实现了模块化设计和标准统一,从天和核心舱开始,每一个接口、每一种设备都按照统一规范制造,后续对接的问天、梦天实验舱,甚至未来可能扩展的模块,全部可以无缝衔接,这种前瞻性的设计理念,不仅提升了建设效率,也为将来的升级和国际合作打下了基础。说到合作,这也是中国空间站未来的一大亮点,虽然建设完全靠自己完成,但中国并没有关起门来搞科研,近年来,已经与巴基斯坦、沙特、埃及等多个国家签署合作协议,未来将接收越来越多的国际实验项目,而且航天员培训系统也在同步开放,未来可能会看到来自不同国家的科学家在“天宫”上班,这种“从自主走向开放”的路径,是建立在强大技术基础上的自然延伸,而不是某种政治作秀。对比之下,国际空间站的未来却显得有些尴尬,由于各个模块的设计寿命逐渐到期,漏气、老化、系统故障成了常态,曾经为了修复一个微小裂缝,俄罗斯航天员反复出舱好几年都没彻底解决,现在已经确定,整个空间站将在2031年前退役,意味着人类将暂时失去一个长期有人值守的太空平台,而在那个时候,中国空间站不仅还在运行,还可能成为地球上空唯一的科研前哨。