最小的烈士,最大的英雄。松山这个地方,在云南西边,靠近怒江。平常翻地图,很容易

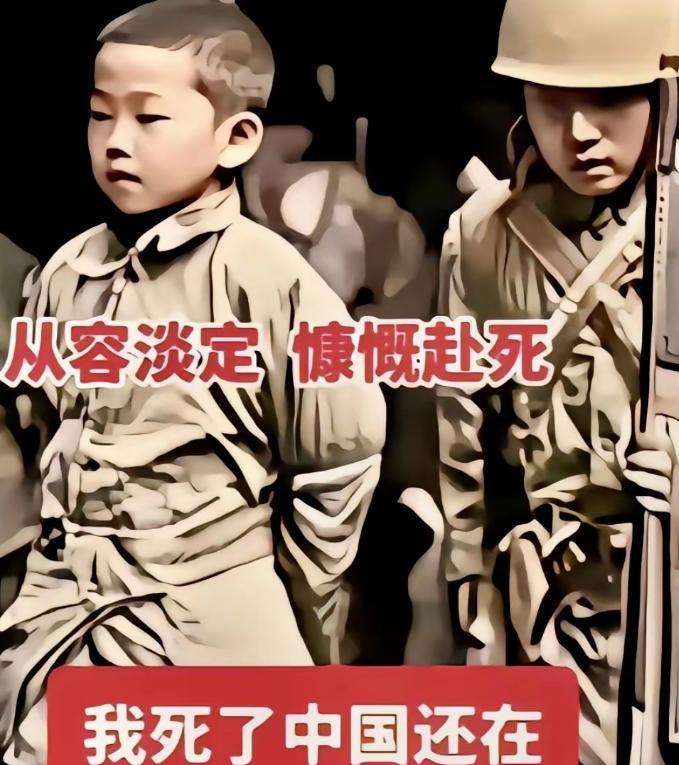

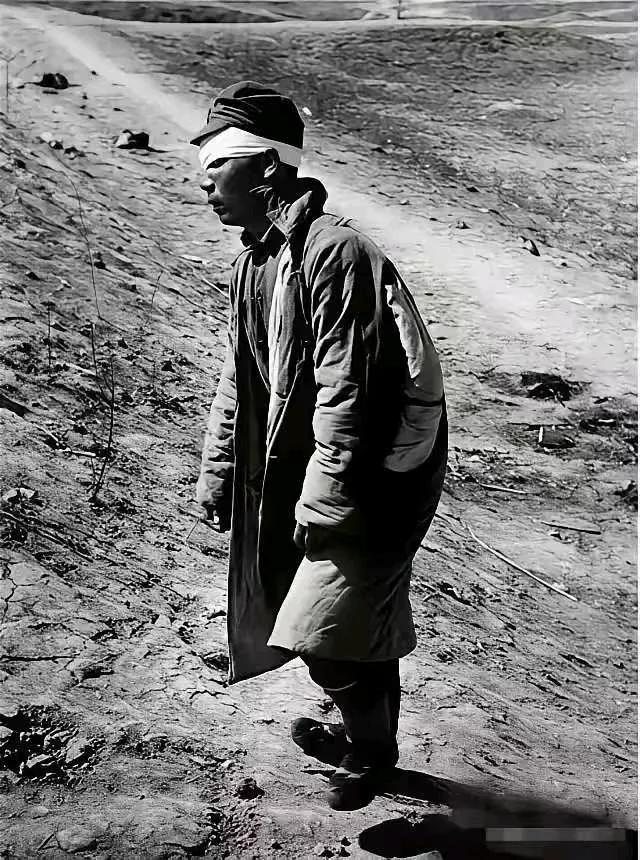

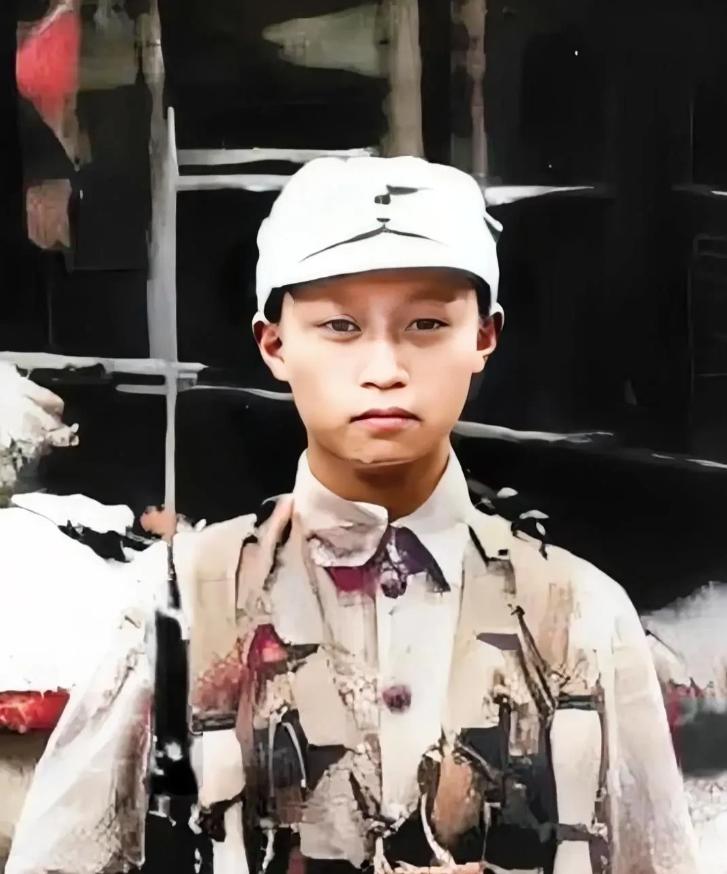

最小的烈士,最大的英雄。松山这个地方,在云南西边,靠近怒江。平常翻地图,很容易就划过去了,谁也想不到,这地方打过一仗,打了整整九十五天。那年是1944年,抗战已经打到第十三个年头。滇缅公路,成了那时候中国和外界联系的最后一条大路。前面的线全断了,这一条再断,中国的后背就空了。日本人知道这个要害,于是把松山占了,修了两年,把整座山头挖了个底朝天。工事一层套一层,碉堡藏在岩缝里,还专门找中国劳工干活,等修完了就把人杀了,不留活口。远征军要打回去,没法绕路,就得把松山拿下。没拿下,路就不通,后头的车队上不来,什么军火、药品、罐头,全得搁在原地。雨季到了,山路塌方,补给断了。仗还得打,不打不行。兵一批一批往山上冲,子弹省着打,饭也省着吃。山上有火力点,躲得严实,炮弹扔进去炸不掉。白天进攻,晚上挖地道,工兵往里头装炸药,想把堡垒从底下掀开。前线兵力紧。那时候招兵急,有些十几岁的孩子也上了前线。军里叫他们娃娃兵,穿着不合身的军装,背着比人高的枪。有的连字都认不全,就跟着部队走,干些抬担架、送信的活儿。也有人端起枪上了阵。九岁的张全胜,是在这一年被写进记录的。他个子太小,打不了枪,安排在伙房烧水做饭。部队突围失败,他被日军抓住了。敌人看他年纪小,就拿他耍,说让他自己挑个死法。他站着,说:“我已经死了。”说完这句,没再多说什么。他的尸体没留下,没人知道丢在哪座山坡,哪块乱石后。像他这样的孩子,不止一个。打完松山以后,统计说死了七千多远征军。娃娃兵有多少,没人能说准,有人说几百,有人说几千。数字靠不住,但照片留下了,有外国人拍的,一个十岁出头的孩子,背着枪站在缅北机场,眼神直直的,跟大人没什么两样。松山不好打,是个山包,坡陡,没遮挡。炮弹打上去炸不开,手雷往山洞里扔,常常还没扔到人就被躲开。日军修的那些工事,是死撑着打。炸一次,他们又往后缩,洞里还有洞,打进去,人死了,还能摸到热的枪管。有一次爆破,炸得整座山都震了,爆炸完了,士兵冲进去,烟还没散干净,前面又响起一串枪声。一点一点推进,打完一个据点,往前走几十米,又是一个据点。雨一直没停,山路滑,尸体堆在路边,有的已经泡白了。没人顾得上收。衣服一泡就烂,识别不了是谁。通讯兵踩着死人往前跑,脚底发软。吃的是冷饭,渴了喝雨水。到后来,有些兵就是靠着一口气撑着。有人受伤了,不下火线。绑两块布继续冲,打完才倒下。有的死在地道口,炸药还没放进去,人就被打穿了。打了三个多月,松山终于攻下来。日军基本全灭。山上只剩下一堆废墟和弹壳。远征军也是伤亡惨重,能站起来的都靠在墙上喘气。那年年底,中印公路打通了。从印度雷多出发的车队,一辆接一辆地开进云南,运来了弹药、粮食、汽油、医疗器械。照片上,战士们站在路边招手,有的咧嘴笑,有的流眼泪。谁都知道,这条路是拿命换的。松山这仗,外面知道得不多。不比台儿庄,也不比平型关。可在云南当地,老人讲起来,声音都会低几分。那年死的人太多,埋的地方现在都没法确认。后来,龙陵修了个纪念园。里面有娃娃兵的雕像,一排排站着,动作都定在那一年。有人说像,也有人说不像,但无所谓了。重要的是有人记得,他们曾经在山里打过一仗,死过人,留了命。外国的资料写得干巴巴的,说的是补给线、战略位置、战术协同。没提那些没穿鞋的孩子,也没提送饭时炸死在锅边的人。他们看的是地图,我们记的是人。张全胜这个名字,可能永远也找不到确切的档案。但他那句“我已经死了”,像钉子一样,钉在听过这故事的人心上。山现在已经绿了,树长得快,把旧的弹坑都盖住了。下雨的时候,山沟里还有水声,从山顶顺着石头流下来。风一吹,树叶哗啦哗啦响,像是谁从战壕里钻出来,抖了抖身上的泥。