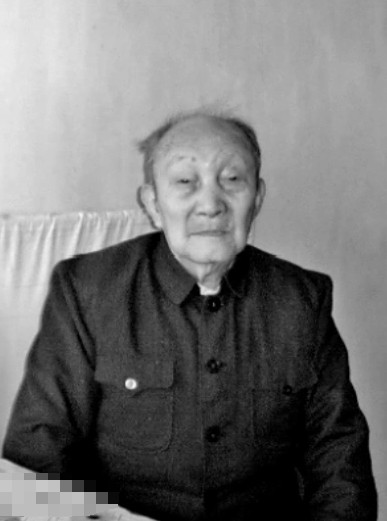

1939年6月8日,日本总领事馆举行酒会,詹长麟假扮成侍者,偷偷把毒药倒入酒瓶,他端着毒酒瓶忐忑地走到桌边,把毒酒倒好,按顺序倒入酒杯后,退到一边,开始观察事态进展。詹长麟的早年经历挺坎坷的。他十五岁就投身军队,接受基本军事训练,学着怎么用枪和打仗。十九岁时,他直接参与了上海地区的战斗,那场战斗打得激烈,他亲眼看到日军推进的情况。母亲身体出问题后,他只好离开部队,回到南京老家照顾家人。家里日子紧巴巴的,通过父亲的一个老熟人,他进了日本总领事馆干杂活。领事馆里,他主要负责打扫卫生和倒垃圾,日本人觉得他老实,不会日语,就没太防备他。进了领事馆没多久,军统的人找上他,希望他加入组织,当情报员。他答应了,从那以后,一边干活,一边偷偷捡废纸,抄录信件内容,冒险传出去。风险不小,有次介绍他进来的王高科突然辞职去了警察厅,詹长麟被领事馆官员盘问了好几轮,他勉强蒙混过去。后来,他把哥哥詹长炳也拉进来,两人一起干情报活。南京陷落后,日军进城大开杀戒,詹长麟一家住在安全区边缘,亲眼看到街上乱象和日军搜查民宅的场面。这些事让他对日军的恨意越来越深。1937年中日战争爆发后,战火很快烧到上海,南京跟着遭殃。詹长麟之前在军队的经历,让他明白侵略者的残酷。他在领事馆工作时,经常听到日本人嘲笑中国人是亡国之人,但他忍着,继续收集情报。1939年6月初,他在清扫一个书记生的房间时,捡到一封日文信,抄下来交给军统。翻译后发现,日本外务次长清水董三郎要来视察,领事馆准备10日晚办欢迎宴,邀请伪政府高层如梁鸿志、王克敏等人参加。这情报一上报,军统南京区就决定行动,成立小组,由尚振声当组长,钱新民指挥,詹长麟负责投毒,哥哥詹长炳配合。军统先转移詹长麟的家人到安全地方,避免后顾之忧。原本计划让他喝毒酒自尽,断掉线索,但他不同意,想继续抗日。10日早上,军统出钱让詹长麟和家人吃顿饭,饭后他拿到一小瓶氰化钾。领事馆宴会上,他把毒药倒进专供高官的温老酒瓶里。开席前,他亲自去倒酒,按顺序给每个人倒上。倒完后,他借故离开。宴会进行中,多人中毒,但效果没预期好,只死了两个日本书记生,船三巳之作和另一个,其他日伪官员只是轻微中毒。投毒后,日本方面大动干戈,派人调查,封锁现场,审问仆役,但没抓到线索。军统为了撇清关系,在上海租界以詹长麟兄弟的名义寄信给总领事,承认投毒是他们个人行为,为报国仇家恨,好汉做事好汉当,别牵连别人。这信让日本人没法继续深挖。随着太平洋战争爆发,这案子渐渐不了了之,成了日本的未解谜案。詹长麟带着家人东躲西藏,藏在乡村,换装生活,避开日军巡逻,直到抗战结束才回南京。胜利后,国民政府给詹长麟发了五万元奖金和一面银盾,表彰他的功绩。哥哥詹长炳继续在军统干,他自己申请退出,组织同意了,安排他去苏州军官训练队当闲职。后来,他做起旅馆生意,日子过得平淡。晚年,有人找到他谈起旧事,他说起投毒时药量太少,没达到预期效果,对军统伪造信件的做法有点不满,但也没再纠缠。詹长麟活到九十多岁,他的行动虽没全成功,却在当时给了日伪势力一个打击,显示出普通人抗日的决心。这个事件从情报搜集到行动执行,再到后续影响,反映了抗日时期地下工作的艰辛。詹长麟从军旅转到潜伏,靠着忍耐和机智,完成了任务。但投毒没毒死高官,只死了两个书记生,这让行动效果打折。日本人处理方式也典型,找不到人就内部找替罪羊。军统的策略是保护组织,但对个人来说,风险全自己扛。整个过程逻辑清楚,从情报触发到避险收尾,一环扣一环。接地气地说,这事就像老百姓报仇,计划好但总有意外,关键是那份不服输的劲头。再想想,詹长麟的经历不是孤立的。那时候很多情报员都这样,冒着掉脑袋的风险干活。南京毒酒案虽小,却震动了日方高层,伪政府官员也胆战心惊。史料显示,日本记录中这案子列为昭和未解事件,直到军统回忆录出来才真相大白。詹长麟晚年感慨,药量不足是遗憾,但行动本身值了。这提醒我们,历史不是英雄传奇,而是实打实的付出和代价。抗日战争中,这样的暗杀行动不多见,因为日军防范严。军统头子戴笠善于用线人,但像詹长麟这样有胆有谋的少。投毒案虽失败部分,但影响大,给了侵略者心理压力。詹长麟没美化自己,说起时就实事求是,承认不足。他的哥哥詹长炳后来命运不同,继续在组织里,但詹长麟选择退出,过普通日子。这选择挺真实的,不想再卷入复杂的事。