1982年,四川挖出一具遗骸,让人震惊的是,遗骸的脚上带着7公斤铁链,脚踝处还钉

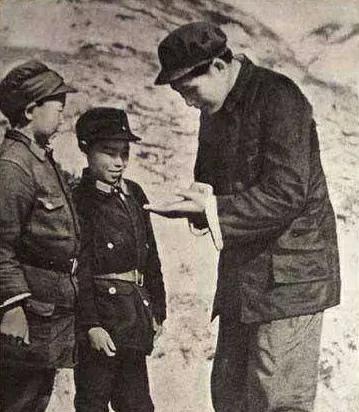

1982年,四川挖出一具遗骸,让人震惊的是,遗骸的脚上带着7公斤铁链,脚踝处还钉着4颗铆钉,遗骸的身份公开后,众人潸然泪下。2024年深秋,龙潭镇烈士陵园的银杏叶铺满了祭拜广场。82岁的老文保员李建国戴着老花镜,将一叠泛黄的档案摊在展示桌上,围拢的青少年们瞬间被其中一张手绘图吸引。纸上细致勾勒着一副铁链的结构,4颗铆钉的位置用红笔标注,旁边写着“1982年发掘现场实测:铆钉直径1.2厘米,贯穿脚踝骨骼深度3.5厘米”。“这颗铆钉内侧,藏着烈士最后的信仰印记。”李建国用手指着图中一处微小的刻痕,声音因激动有些颤抖,现场的风仿佛突然静止,只剩下他讲述的声音在陵园上空回荡。1982年发掘现场的那个午后。当考古人员用竹签小心翼翼拨开遗骸脚踝处的泥土时,负责记录的李建国突然停下笔——烧红的铆钉与骨骼融合的部位,竟隐约能看到不规则的划痕。“当时以为是锈蚀造成的,直到2005年修复铁镣时,用放大镜才看清是个‘公’字。”李建国说着,从档案袋里取出一份金属成分检测报告,“报告显示,铆钉含碳量极高,是当时最坚硬的精铁,要在上面刻字,得用指甲反复刮磨几十甚至上百次。”没人知道,1934年那个阴冷的审讯室里,王光泽是如何忍着脚踝被贯穿的剧痛,在黑暗中刻下这个字,就像没人知道,他怀里那张《共产党宣言》残页,边缘被反复摩挲得发毛。在陵园纪念馆的声控展区,按下播放键,一段带着杂音的录音缓缓流出——这是1983年调查组采访红军老战士陈老的录音,当时陈老已89岁,声音断断续续:“王师长让我们分散突围时,把仅有的半块干粮塞给我,说‘活下去,告诉组织,我们没丢黔东独立师的脸’。”这段录音是2023年整理档案时偶然发现的,此前一直存放在县档案馆的密封盒里。结合陈老的口述,专家还原出更完整的突围场景:1934年11月28日,梵净山大雪纷飞,王光泽带着警卫员故意朝敌军密集的方向跑,把追兵引开后,警卫员中弹牺牲,他孤身与敌人周旋三天,最终因体力不支被捕。而关于“铁骨钉”酷刑的考证,档案里还藏着一份意外发现——1985年,县文管所收到一位民间收藏家捐赠的明代《锦衣卫刑具考》复刻本,其中一页详细记载“铁骨钉,烧红贯足,令逆者皮肉消融,骨骼为锚,昼夜受苦不得毙”,旁边还配有刑具使用图。“对比王师长遗骸的铆钉位置,与书中记载完全一致。”李建国说,这说明国民党反动派为了逼降王光泽,不惜使用早已被废除的古代酷刑。更令人痛心的是,档案中一份1934年国民党酉阳县政府的秘密文件显示,田冠五曾向上级请示“是否留活口”,上级批复“顽逆不化,就地正法”,这也解释了为何敌人会用如此残忍的手段对待他。纪念活动接近尾声时,李建国带领青少年们来到王光泽烈士墓前,墓前的鲜花丛中,放着几封来自全国各地的信——有小学生用拼音写的“王爷爷,我会好好学习,像您一样爱祖国”,有大学生写的“您的‘公’字,是我们这代人最该传承的信仰”。夕阳西下,阳光透过银杏叶洒在墓碑上,“王光泽(1903-1934)”的名字被镀上一层金边。李建国轻轻抚摸着墓碑,像在抚摸当年那副铁镣:“每年都有年轻人来这里,有的是来研学,有的是来献花,他们或许记不全所有历史细节,但都记得,有位红军师长,用生命守住了‘天下为公’的誓言。”如今,那副铁镣仍在酉阳革命纪念馆的中心展区,旁边新增了一个互动屏,扫码就能查看修复档案、老人口述录音和刑具考证资料。越来越多的人通过这些细节,读懂王光泽烈士的悲壮人生——不是简单的“牺牲”二字,而是烧红的铆钉、刻在铁上的“公”字、半块干粮里的担当,以及那句响彻山谷的“红军必胜”。这些碎片拼凑起来的,不仅是一段历史,更是一座精神丰碑,提醒着每一个人:信仰的力量,能穿透岁月的尘埃,永远照亮前行的路。信息来源:全国党媒信息公共平台《遗骸上的脚镣见证王光泽烈士不屈的革命精神》酉阳县人民政府官网《黔东独立师师长王光泽烈士事迹专题展》重庆日报客户端《铁链铆钉下的忠魂:王光泽烈士遗骨发现40周年》