罗素在100年前就预言了社会高度内卷的下场:越来越多的年轻人不婚不育,认

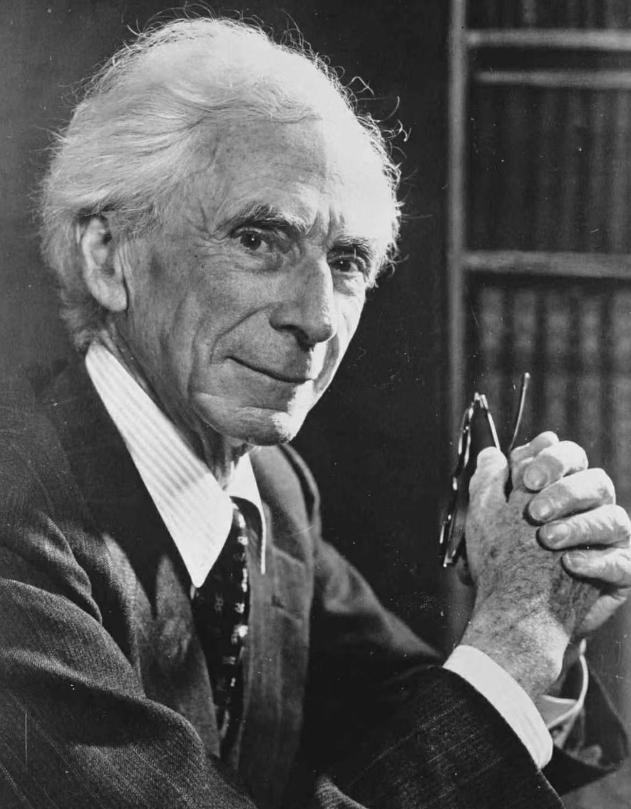

罗素在100年前就预言了社会高度内卷的下场:越来越多的年轻人不婚不育,认为生活毫无乐趣。放弃生儿育女的人,在生物学意义上已宣告失败。这段话像一把钥匙,突然打开了当代社会最沉重的一扇门。1923年,伯特兰·罗素在《幸福之路》里写下这段预言时,工业革命带来的效率崇拜正席卷西方。他敏锐地指出,当社会把“竞争”和“效率”奉为圭臬,人就会沦为机器的零件,生活失去温度。百年后的今天,韩国总和生育率跌破0.78,日本“低欲望社会”成为学术名词,中国结婚登记数连续九年下降——这些冰冷的数字,仿佛在为罗素的预言作注脚。走进东京秋叶原的深夜网吧,你会看到胶囊舱里蜷缩着三十五岁的田中。他每天打零工攒够网费,在虚拟世界构建“完美家庭”。田中苦笑着对记者说:“现实里养孩子?房租都付不起,更别提教育军备竞赛了。”这种选择在东亚已成常态。北京某互联网公司程序员李萌的账单更触目惊心:房贷占工资70%,通勤三小时,加班到凌晨是常态。“连自己都活得像条咸鱼,怎么敢让孩子跟着受苦?”她的话道出了无数年轻人的心声。当“996”成为福报,当“鸡娃”从幼儿园开始,生育本能正在被生存焦虑碾碎。罗素当年批判的“效率至上”,如今已演变成全球性的内卷机器。韩国年轻人用“汤匙阶级论”自嘲——出生时含着金汤匙还是土汤匙,决定了一生的高度。印度IIT高校的录取率不到2%,备考工厂里挤满十七八岁的少年,他们每天学习18小时,靠药物维持清醒。这种高压下,生育率自然断崖下跌。联合国人口司2023年报告显示,全球生育率已从1950年的5.0降至2.3,63个国家低于世代更替水平。更讽刺的是,当社会催促年轻人“为国生娃”时,却对托育服务短缺、职场性别歧视视而不见。某跨国企业HR私下透露:“我们招聘时看到已婚未育女性,简历直接pass。”这种结构性矛盾,让罗素笔下的“生物学失败”更像是对社会的控诉。生物学真的判定他们失败了吗?进化生物学家道金斯在《自私的基因》里提出颠覆性观点:生物成功的本质是基因传递,但人类文明早已超越本能。选择不生育的年轻人,或许正在用另一种方式延续价值。上海程序员王磊和妻子把养育孩子的预算,全部投入乡村教育公益。他们资助的云南女孩今年考上了医学院,这个“精神后代”让王磊找到了比血缘更深的满足感。日本“终活”咨询师高桥在《不生也幸福》中写道:当社会把生育变成军备竞赛,放弃生育反而是对生命的尊重。这种观念转变,让罗素的预言显得既残酷又片面。站在2024年回望,罗素像站在时间尽头的先知。他预言的“生活毫无乐趣”,正在短视频的喧嚣和消费主义的泡沫中蔓延。但年轻人并非被动接受命运。法国“反工作运动”参与者皮埃尔的话值得深思:“我们拒绝成为永动机的齿轮,不是讨厌孩子,而是讨厌让孩子继承这个疯狂的世界。”当生育率成为社会问题的晴雨表,真正需要反思的或许是:我们构建的社会,是否配得上新生命的到来?(信源:联合国经济和社会事务部《世界人口展望2023》;伯特兰·罗素《幸福之路》1923年英文原版;日本厚生劳动省《人口动态统计》2023年报告;道金斯《自私的基因》1976年牛津大学出版社)