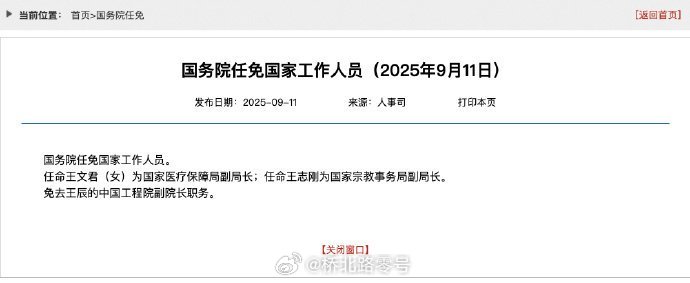

头天刚被免去中国工程院副院长,第二天就公开露面9月11日,宣布免去王辰院士中

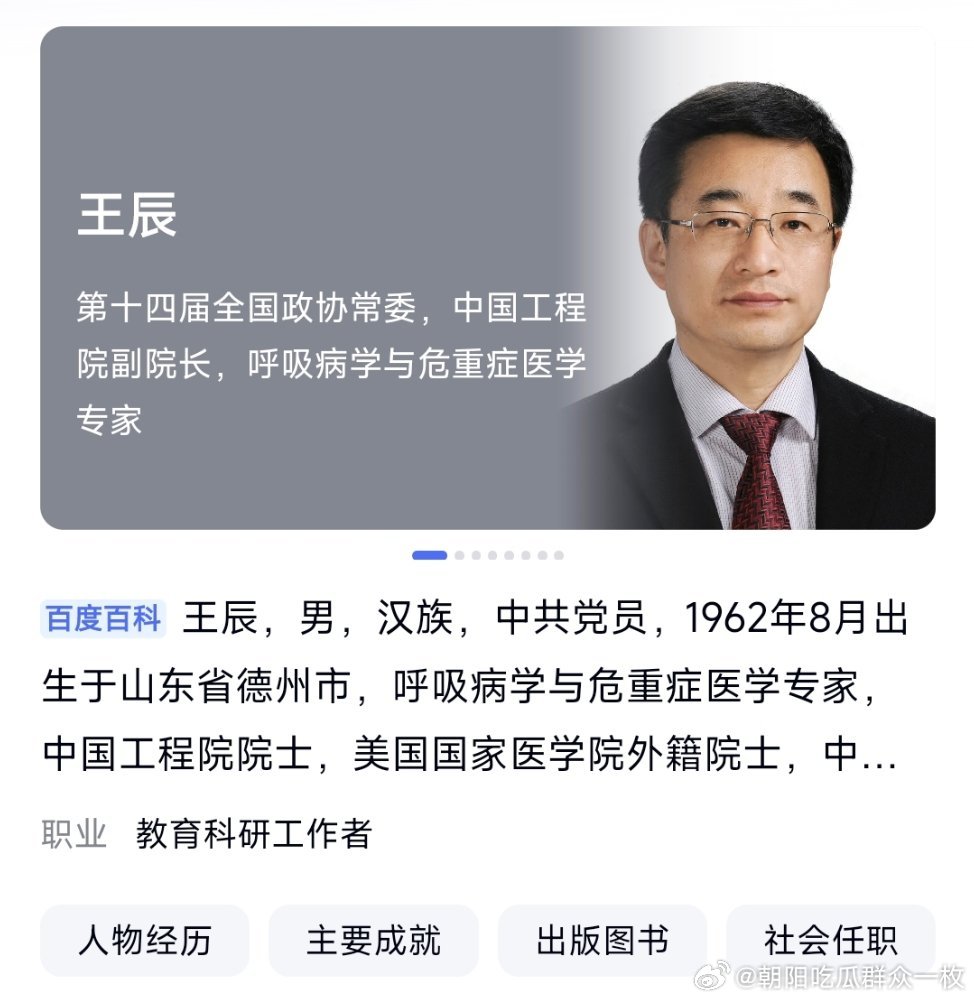

来源:小胖胖说科技发表时间:2025/09/1319:51:50头天刚被免去中国工程院副院长,第二天就公开露面9月11日,宣布免去王辰院士中国工程院副院长职务。9月12日,王辰院士出席中华医学会呼吸病学年会,做了“中国肺血栓栓塞症照护25年-过去、现在和未来”的精彩报告,引发强烈反响。从报告题目看出,王辰有三家单位:北京协和医学院,国家呼吸医学中心,中日友好医院呼吸中心。同日,钟南山院士出席大会并致辞。