随着科技发展,各类物品更新换代不断加快,快到甚至等不及物品坏掉;但老辈人又有这么一句“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”这话在今天看多少有点夸张,但现实中类似的例子其实并不少见。经常听某些朋友说家里的“传家宝”,大多是爷爷结婚时的家具,奶奶的嫁妆等,到今天依然结实耐用;这些还不算什么,在贵州发现了两台78年前的发电机,夸张的是,到今天居然还能正常发电。

这段历史还要追溯到抗战时代,当时战火蔓延至中缅地区,日军企图以缅甸为跳板入侵,我方也派出以“远征军”为代表的军事力量应战;实事求是的说,在军事力量方面我军长期处于劣势,尤其日军空中力量强悍,长期的狂轰滥炸掐断了云南与缅甸的公路运输线。结果导致前方战事紧张,急需的武器弹药却运不过去,甚至最基本的电力和油料都供应不上;如此困境中,我方各部经过紧急讨论,最终决定在贵州桐梓县大山深处修建一座“天门河水电站”。

说起来简单,但当时满天都是日军飞机,水电站的目标实在太大了;为这几乎不可能完成的任务,当时清华大学、东北大学、浙江大学、西北大学和工业大学5所名校的专家们组成一支庞大的科研队伍。后经调研,最终选择在贵州特有的地下溶洞中建造水电站,这样即便天上有日军飞机也很难发现;还要说明一点,理论方案是确定了,但按当时我国的技术实力,即便建起了水电站的主体还是没有发电机组用,只能从美国进口。

前面已经说了,当时的公路运输线已被日军掐断,即便当时我方有能力购买发电机组,却没办法运至新建成的发电站;无奈之下,我方又选择了一条艰难路经:先将发电机从美国海运至印度,再由空军沿“驼峰航线”飞跃喜马拉雅山,将部件运至昆明,然后过滇黔公路,翻越崇山峻岭,最后运到贵州桐梓县大山深处。这番理论计划已经够复杂了,现实情况更艰难,这两台发电机组重达100多吨,即便拆成零件后目标依然太大。

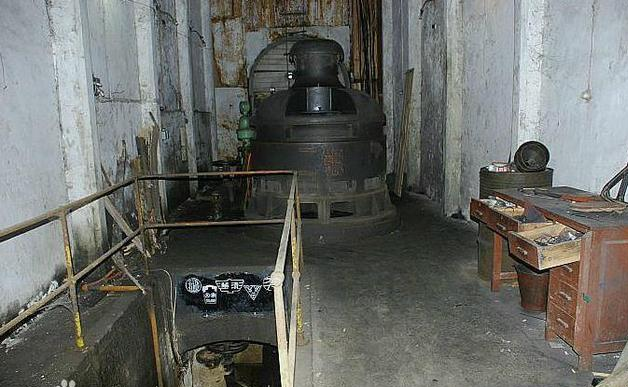

但又没其他办法,发电站有发电机才能运转,我方历尽千辛万苦,最终硬是将零件分批运到了贵州深山。简单来说,“天门河水电站”终于在1942年得以建成,这也是我国第一座建在地下溶洞中的水电站;“天门河水电站”为战争做出了重要贡献,但随着战争结束,它也逐渐停止了运转,甚至一度被人遗忘。转眼数十年,当考古专家再发现这座地下水电站时,眼前已是成了一片狼藉。

这不奇怪,“天门河水电站”建在战时,被人遗忘也属正常,又是建在潮湿的地下溶洞中,数十年的湿气侵袭造成破败情形也算正常现象;令人吃惊的是,2台发电机组竟还能正常发电,这就太夸张了;怎么说也是金属机械,历经数十年的湿气侵袭,理论上早应该锈蚀严重,怎么可能在无人保养的情况下,数十年后还能正常工作呢?大概只能用“质量太好”来形容了。

其实不仅我方专家这么想,就连当年生产该发电机的美国公司也深感意外,并立马派人来贵州查看这2台生产与上世纪40年代的“古董”发电机;为此美国公司兴奋不已,甚至提出以200万美元的高价回收这两台发电机,目的是作为该企业象征。乍一听,200万换两台老旧发电机,这买卖咱们不亏啊,但还是被桐梓县政府婉拒了;这两台发电机已经超出了“机械”意义,它们代表的是一段艰辛历史,对我们有着非凡意义。

2019年4月12日,天门河水电站被列入“中国工业遗产保护名录”。

评论列表