有人说,孙文骏的成功是“命中注定”的,毕竟父亲是国羽男单冠军,母亲是羽坛历史上第一对双打大满贯得主。可问题是,光有“羽毛球DNA”就够了吗?背负着全世界的期待和焦点,他凭什么突围?凭什么证明,自己的光芒不会永远只能靠“含着金钥匙出生”的家族来支撑?

提起孙文骏,人们不自觉地会把他和他的父母放在一起比较。他的母亲葛菲,是羽毛球黄金时代中响当当的人物。两次奥运金牌得主,1996年亚特兰大奥运会和2000年悉尼奥运会的女双冠军;再加上两次世锦赛冠军以及亚运会、全英赛无数个金牌头衔,葛菲的职业生涯可谓璀璨至极。

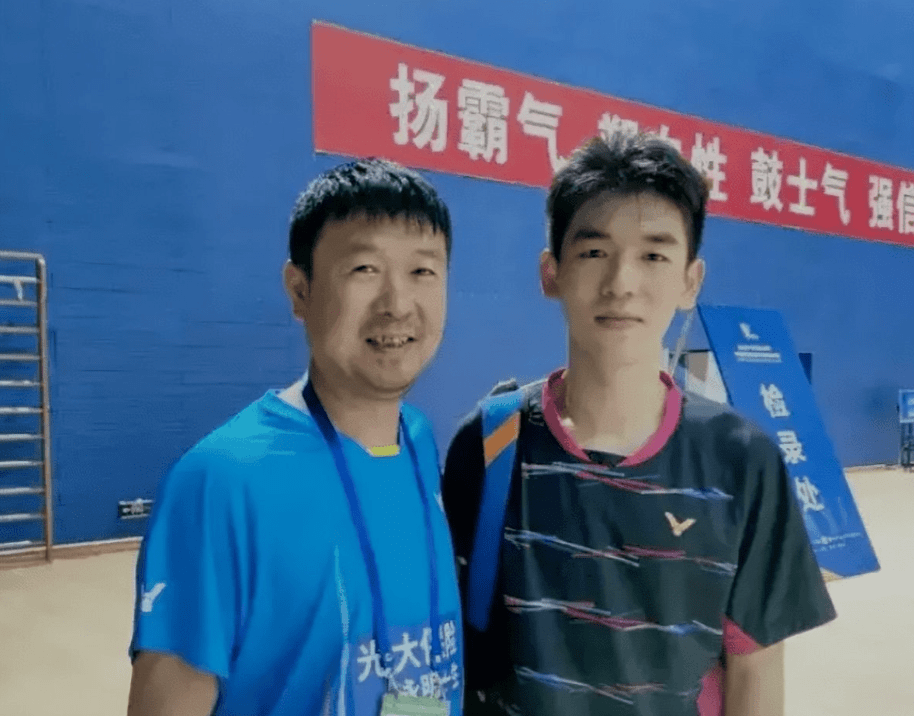

而他的父亲孙俊,也不遑多让——作为曾获得过羽毛球世锦赛男单冠军的名将,他不仅在自己的巅峰时期为国羽夺得无数荣誉,退役后还成了现任的国羽男单教练,继续为中国羽毛球贡献力量。

家庭背景硬核到这种地步,显然既是孙文骏的优势,也是他的压力来源。光环之外,他面对的不只是球场上的对手,更有无处不在的“比较”。外界总是津津乐道于他的基因和父母的身份,却忽略了一个事实:杂草是野蛮生长,而稻谷是需要精心培育的。

当然,不可否认,孙文骏的成就离不开父母的影响。从小,羽毛球就是他生活的一部分。妈妈葛菲作为“家里的大魔王”,常常在他小时候耐心教他发球、后场救球等基本功。而他父亲孙俊,则在心理上给予了大量指导,让他学会如何面对失败和紧张。可以说,他的父母不仅给了他“天然”的盛名,还通过细腻的家庭教育,让他在少年时期便逐渐形成自己的羽毛球认知。

但话说回来,这种环境也涉及一个隐秘却普遍的问题:父母经历的无限成功,会不会在无形中构成他的天花板?换句话说,他会不会因为父母的高度,而常常处于某种“够不到他们巅峰”的心理窘境?事实上,类似的例子在羽坛并不少见。比如印度的斯里坎特,他那从小对羽毛球抱有浓厚兴趣的父亲,在引导他进入职业羽球时非常谨慎,甚至刻意降低自己对儿子的高要求。而在马来西亚,李梓嘉的弟弟李佳骏也在哥哥的光环下谨慎前行。和他们比起来,孙文骏多年来一直在努力扩大属于自己的舞台,突破家族标尺的界限。

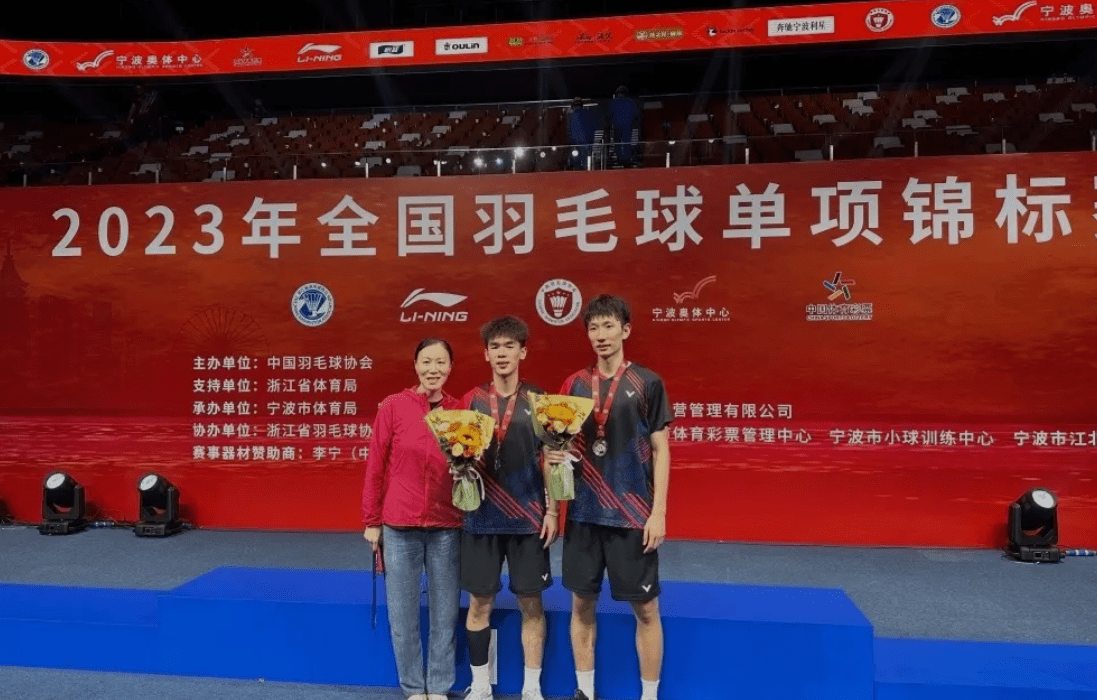

进入国家队,孙文骏并不是因为姓“孙”或姓“葛”。今年,他在中国国羽男双选拔赛中以3胜2负的稳定表现,夺得了第三名的成绩。你以为第三名听上去不够劲?要知道,这可是国羽严格而残酷的选拔赛,几个比赛环节下来,真正站上名额名单的选手,没有一个是“运气好”蒙混过去的。

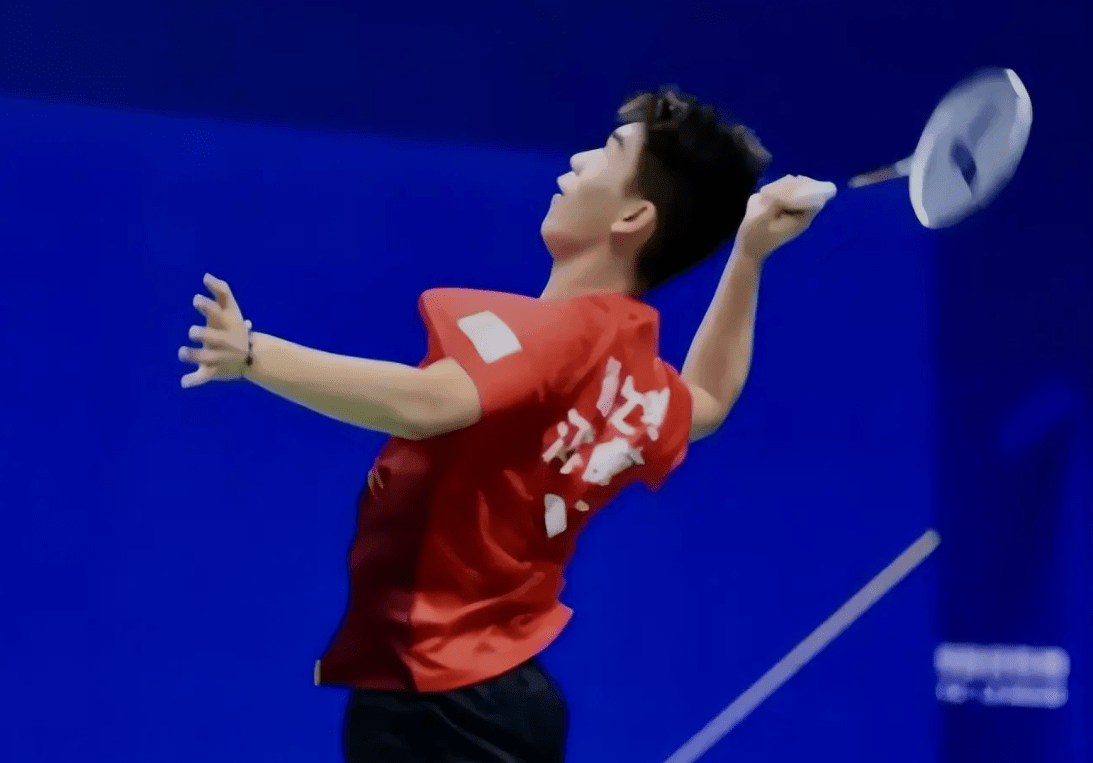

坊间流传着一句话:“靠天赋可以登上梯子,靠努力才能爬到顶端。”从技术分析来看,孙文骏的表现是兼具力量与速度的。他的压线球精准到位,网前小球处理也细腻灵活,特别是在落后局面时,他的心理素质更是与大赛经验相匹配。

或许是遗传了父母的运动基因,他的反应速度和身体协调性颇为出众,尤其是在对抗型运动中,他的上下肢爆发力表现出色。国羽的教练评价他为“潜力型选手”,更关键的是,他和新搭档朱一珺的配合默契程度也持续提升。这些优势说明,他绝不是仅仅靠名气入队。

再挖深一点,从国际榜单评测来看,他的身体素质在同年龄段的选手中位居前列。在一份针对20岁以下羽毛球选手的数据分析中,孙文骏的耐力指数和比赛强度反应时间超越多数全世界年轻选手。这些具体指标,是他成为国羽未来希望的重要筹码。

当然,孙文骏的爆发,也得感谢中国国羽的年轻化大势。随着上一批主力退役,国羽正在经历一场自上而下的结构调整。以梁伟铿/王昶为代表,越来越多的新生代选手通过了艰难选拔,站上了国际比赛的舞台。而在这种竞争环境中,孙文骏这样的后起之秀,只要足够努力,机会永远存在。

但事情从来没有那么简单。国羽的年轻化虽大刀阔斧,却隐藏着一个事实:老一代选手的稳定性和经验还没有完全替代下来,新人还需在临场应变中不断适应,这或多或少会为孙文骏的职业生涯增添不确定性。

从选拔赛脱颖而出,只是孙文骏职业的起点,而非终点。他需要的不只是身体的成长,更是心理的沉淀。特别是在大赛中,紧张和失误往往压垮一半以上的年轻选手,而只有经历磨炼、积累经验的人,才能在关键的舞台赢得比赛。

无论如何,中国羽毛球的未来充满期待,而孙文骏作为这幅蓝图中的年轻一笔,值得我们拭目以待:他能否让“含着光环出生”成为过去,并用自己的坚持与努力铺设出一条全新的未来?这份答案,或许就在下一场比赛中揭晓。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

评论列表