最近国内的电影市场,可以说是“一超多弱”,除了哪吒150亿票房震古烁今之外,其他电影都翻车严重,票房榜前列的都是几部上映了快两个月的电影,破亿票房的像《唐探》、《封神》、《熊出没》依然排在前5,其它就没几部是过亿的。

国产片《向阳》还在奋力厮杀,《我的世界大电影》已然口碑翻车,而一个值得关注的新动向悄然浮出水面:中国要限制好莱坞电影的进口,开始引进更多其他国家的电影了!

这消息背后的大背景,其实大家都心知肚明。就是我们对好莱坞电影的引进数量开始收紧,转而开始多元化引进其他国家电影,好莱坞那边可以说是哀鸿遍野。

毕竟,丢掉中国市场这块大蛋糕,而首先吃蛋糕的就是阿根廷。

本以来阿根廷电影成了新的合作对象。会是强强联手,但没想到出师不利,首部阿根廷电影《蛮荒故事》排片给得不错的情况下,5天仅仅收入138万。

双方合作升级后的首部试水作品——在国际上颇有名气的《蛮荒故事》,引进内地市场后,票房表现简直可以用“惨淡”来形容!

你没看错,就是128万!这个数字,放在如今动辄破亿的电影市场里,就是九牛一毛。

算是给了满怀期待的合作双方一个响亮的“开门黑”!

说起来也有趣,《蛮荒故事》这部电影来头可不小。它并非什么无名之辈,而是一部在豆瓣评分高达8.8的黑色幽默佳作,属于那种看过的人都说好的类型。按理说,这样的口碑佳作,即便不大爆,也不至于扑得如此无声无息吧?

可现实就是这么残酷。这部被寄予厚望的阿根廷电影,在中国市场遭遇了前所未有的“水土不服”。

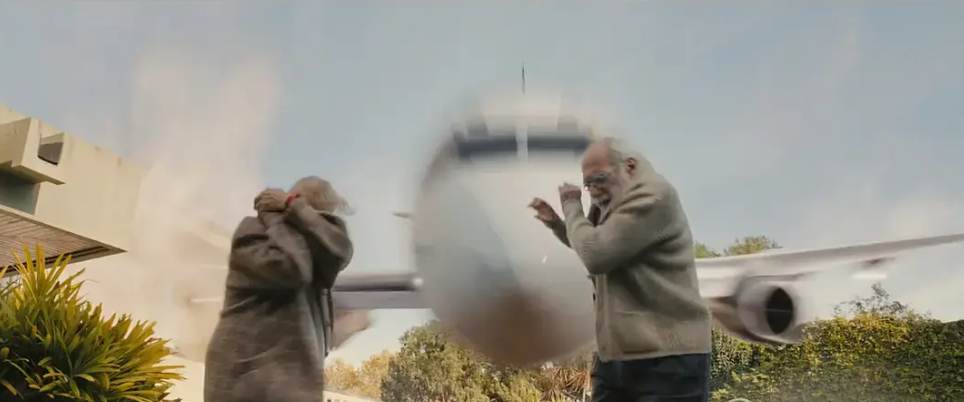

电影本身由六个短片组成的一部电影,主打的就是人失去理性后的野性。

开头的短片讲的是一个报复,报复那些让自己受到伤害的“仇人”,同归于尽的那种。

第二个短片讲的是复仇,你逼的我家破人亡,不得不背井离乡,但有机会我还是会报仇雪恨。

第三个短片最常见,后果也是最严重的“路怒症”,小玩笑酿成大后果。

第四个短片太理想化,虽然很解恨但离大众太远。

第五个也是类似的。

至于最精华的第六个,那就是两个坏掉的新婚夫妇,最终报团取暖罢了。

我觉得电影本身是非常优秀的,票房不佳更多还是这样的电影本来就不是商业类型,但我还是支持这次的尝试的。

毕竟市场就在这里,凭本事竞争就没什么可说的。

再来说说好莱坞。

限制好莱坞电影进口,这两天在国内引起的讨论很大,很多人可能觉得,好莱坞家大业大,少个中国市场无所谓。你要是真这么想,那就太天真了!

有数据说得明明白白,好莱坞每年从中国市场拿走的,可是高达20%的纯利润!

注意,是利润!不是票房!做生意的都懂这20%利润意味着什么,那可是实打实的真金白银,是支撑他们继续拍大片、搞特效、养活那么多明星和工作人员的重要来源。

所以,那些轻描淡写说“没太大影响”的论调,真的是一点常识都没有,纯属臆想,别看我们现在只是刚刚开始,但是好莱坞现在是真的坐不住了,很多人可是真的会失业的。

而这次《蛮荒故事》票房失利,也让我们认识到,全球电影行业,除了美国,真的就是中国最强,别看韩国、日本一个两个好像全球拿奖,但实际上再电影工业上还真没有我们先进。

当然,我们得承认,美国的电影工业水平确实是世界顶尖,技术是牛。这种工业水平能拉高电影观感的下限,给创作提供更多可能性。

但是,电影工业说到底也只是一种技术,是为人服务的。如果找不到合适的人,没有好的故事和创意,再牛的技术也白搭。好莱坞现在的问题,恰恰可能就出在“人”和“内容”上了。

欧洲和南美电影,能否成为“好莱坞替补”?

我觉得很难。

必须得说,欧洲像西班牙在某些类型片上是真的强。比如悬疑片,《看不见的客人》、《黑暗面》、《谜一样的双眼》、《女尸迷案》……这次引进的《蛮荒故事》,虽然票房不佳,但其黑色幽默的风格和对人性荒诞的深刻描绘,绝对是同类型里的佼佼者。

但文化差异这道坎,不是那么容易迈过去的。

中国观众喜欢的类型偏向戏剧,严肃历史、科幻、军旅战争等等题材,而欧洲更多是艺术电影他们喜欢探讨生死、哲学、社会边缘人群等,在中国的文化语境下就是“小众”。

你很难想象,习惯了快节奏、强情节、视听刺激的中国观众,会对这些沉重的话题产生浓厚兴趣,就算有肯定也不是多数,而且哪怕在欧洲老家,大行其道的也是好莱坞电影。

好莱坞为什么能在中国乃至全球大行其道?因为它通俗、娱乐性强、故事直接、视效震撼、宣扬英雄主义,并且对金钱和成功的渴望从不避讳。这种简单粗暴、直接有趣的风格,恰恰迎合了当下许多观众的需求,只能说好莱坞的“江湖地位”不是一朝一夕能动摇的。

从文化根源上讲,中国和欧洲的共同点,可能远少于和美国的共同点。

总之,虽然这次《蛮荒故事》票房失利,但我们的出发点是好的,也是在中国电影市场寻求多元化、摆脱对好莱坞过度依赖的有益尝试,希望未来能有更多好的电影出现吧。