1927年9月底,也就是9月29号那天,毛泽东带着秋收起义的队伍,人数已经不到一千,他们到了江西永新县的三湾地方,马上就动手整顿队伍。毛泽东把大家叫到枫树坪,告诉大家要进行“三湾改编”,具体就是三点:一是重新编排队伍,二是要在连队里建党组织,三是连队里要搞个士兵委员会。这次三湾改编,让中国共产党牢牢掌握了军队的领导权,保证了咱们队伍是无产阶级的队伍。它在政治上和组织上,都给新的人民军队打了个好基础,在咱们人民军队的历史上,这事儿可是相当重要。

为了让大家更明白三湾改编有多重要,特别是为啥“支部建在连上”和“设立士兵委员会”这两个点子那么关键,咱们就来聊聊这三个决定到底是啥。

一、简洁的战斗架构:军队人数减少

到了三湾,工农革命军的队伍人数不到一千,枪也就七百来把,马才四十八匹。但他们的组织结构还是起义那会儿的老样子,有师部,还有三个团,营啊连啊这些也都齐全,真是小队伍也有大架子。简单来说,就是军官多士兵少,喊口号的人多,真正动手干的人少。

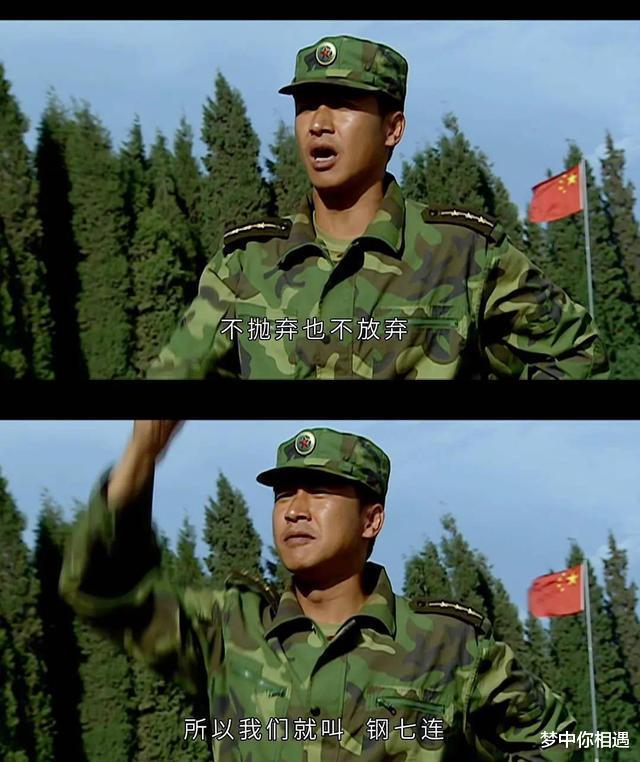

碰到这种情况,毛泽东就召集大家开了个前委的扩大会,商量了一下怎么办。最后决定,把师部和3个团合并成一个团,这个新团就叫工农革命军第1师第1团。不过要注意,这个团不是满员的,因为它只有1营和3营,2营没了。团里面呢,每营有3个连,再加上一个特务连,总共就是7个连。剩下的军官呢,就组成一个军官队。除此之外,还有1个卫生队和1个辎重队。

说白了,部队现在就剩俩营七个连了,重组以后,军官就多余了。这些军官啊,很多都是放下书本拿起枪的文人,碰到这一连串的难关,还有这危险又苦的斗争,有的人就慌了神,心灰意冷了。还有一小部分人,连声招呼都不打就走了。要是不赶紧处理,军心肯定得乱。毛泽东果断出手,按个人意愿,想留就留,想走的给五块大洋当路费,打发他们去农村。这么一整理,留下来的都是经过战火和苦日子磨砺的真革命者,党员占大头,人虽然少了,但个个都是精兵强将。

部队在撤退路上,最靠谱、革命心最强的,一直都是党员同志们。在那时候,蒋介石、汪精卫搞白色恐怖,党员们大多是豁出去了,顶着全家可能被砍头的风险加入了共产党,所以他们特别硬气,绝对靠得住。

党员们学习了共产主义理念,懂得了要为贫苦大众奋斗一辈子。他们接下来会去影响和教导其他人,比如说,班里只要有一个党员,那这个人就能带动整个班。有啥事儿,他们也会赶紧跟上面的党组织说,然后一起想办法解决。一个连队里,党员多了,这个连队肯定就更稳当。反过来,要是连一个党员都没有,或者党员太少,那撤退的时候,逃跑、掉队的事儿就多了去了。

因此,秋收起义的队伍精简之后,留下的全是精英。战士们都紧紧围绕着党组织和党员,简化了作战指挥结构,这让军官能更好地管理部队,连排士兵之间也更加团结,士气高涨。

二、党组织的深入基层:连队里有了党支部要想党组织真正发挥作用,就得让它深深扎根在基层。咱们的做法很直接,也很有效,那就是把党支部直接建在连队里。这样一来,党组织的触角就延伸到了最前线,和战士们心连心,肩并肩。连队里的党支部,就像战士们的坚强后盾,给大家指引方向,凝聚力量。有了它,咱们队伍就更有战斗力,更有凝聚力了。这种把党支部建在连队的做法,确实让党组织在基层站稳了脚跟,发挥了应有的作用。

之前咱们聊过,那些军阀手下的老部队,军官们会从自己手底下挑些人当贴身保镖,给他们管饱管够,装备也是顶呱呱,训练更是没少。这些保镖只认军官一个人,军官的底牌也就是这批人。这种军队的能打程度,关键就看军官身边有多少厉害保镖了。

这其实就跟古代人结拜兄弟、讲江湖义气那套差不多。军阀们管部队,靠的就是亲戚、老乡这些沾亲带故的关系,还有信教的关系、师生的关系、同学的关系等等。蒋介石就是这里面的一个代表。那谁能在蒋介石手下吃得开呢?当然是他的老乡,特别是浙江人,尤其是浙东和奉化的,像陈诚、陈果夫、陈立夫、戴笠、毛人凤这些。再就是黄埔军校出来的学生,比如汤恩伯、胡宗南、杜聿明、王耀武、廖耀湘这些。蒋介石还爱到处找人结拜,认兄弟,李宗仁、张学良、冯玉祥都成了他的结拜兄弟。

共产党的队伍可不是靠那些老一套的社会关系建立起来的。我们党的队伍,那是党组织说了算,得听党的指挥,枪杆子得党来握,不能随便让哪个人或者哪个小团体去摆弄。

毛泽东发现,工农革命军里党的工作和政治工作,还在照着北伐军的那一套来,党支部设在团上,营和连里有个党代表。但他经过一路的实地查看和了解,觉得得改改,得把党支部直接放到连上,班和排里头再设党小组。这样一来,就能更直接地知道士兵们的情况,教育他们、团结他们也更方便,党支部这个战斗的核心作用就能更好地发挥出来。后来的事实证明,红军为啥能那么苦那么难还一直不散,“支部建在连上”这个法子,起了大作用。

“连”这个军事小组织,在部队里可算是关键一环,它算是军队里头最小但又能自个儿行动的小战斗集体。连队挺有自主权,一般离团部和营部都挺远。很多时候,“连”都是自己管自己,要么单独去守个地方,要么负责某一面的战斗任务。

在部队里头,将领和士兵众多,大家基本上都不认识,也不熟。要说能混个脸熟的,顶多就是一个连里的人。连队嘛,就像是个一起吃饭的小团体,是大家互相了解的基础单位。一个连的连长和指导员,能把每个排长、班长、士兵的脾气、本事、特点都给摸透。到了打仗的时候,团长、营长得靠连长来传达命令,而连长和指导员呢,能直接跟每个士兵打交道,指挥他们行动。

“连”就是最牢靠的大家庭。一个连里,上百号人,同吃同住,一起练功,一块嬉戏,并肩作战。一个连,那就是最铁的哥们儿,练的时候心往一处使,打的时候共进退。就算是在战场上临时凑的连,也能迅速建立起过命的交情。

连队的头儿和指导员,如果不能和士兵们一起吃苦受累、并肩作战、扛着枪冲在最前面,那指挥起来可就费劲了。想让指挥有效,光靠“官大一级就压人”那一套可不行,得靠大家长时间一起经历生死、培养出来的深厚感情和共同的信念才行。从古到今,军营里战友之间的感情都是最铁的,因为大家都是从枪林弹雨里,靠着彼此帮忙、互相保护才活下来的。

在一个团或者一个营里,士兵数量特别多,要想快速互相认识并不容易。各个连之间都挺陌生的,毕竟人数一多,超过一百号人,就很难全都认识了。再说,不同的连也不是一起打仗的伙伴了。

因此,要是连一级都没有党的组织存在,党的领导力量没法直接覆盖到每个士兵、触及所有战士,那就会造成部队里官兵成分变得五花八门,思想也乱成一锅粥。这样一来,部队在面对严峻挑战时,肯定就难以站稳脚跟了。

上将陈士榘回想起毛泽东曾经提到的事情:“我注意到了一个现象,那就是党员多的连队,战士们的斗志就特别旺盛,打起仗来十分勇猛,而且军官们也能受到很好的民主监督。”毛泽东对何挺颖担任党代表的连队印象特别深刻。那个连队党员人数众多,很会调动党员的积极性,几乎没人当逃兵。毛泽东经常找何挺颖聊天,听听他的想法。何挺颖建议说:咱们得从军队的党组织这块儿着手。现在部队的党组织太少了,党员人数也不多,这样下去很难凝聚士兵的心。

所以,毛泽东打定主意,要重新打造一支全新的革命队伍。他在每个连队里都成立了党支部,这些党支部里不光有领导,还有普通的士兵党员。这些党员平时跟士兵们关系特别好,训练时也是冲在前面做榜样,生活上还总帮衬着别人。碰到重要关头,像是艰难的行军、激烈的战斗,响应连长和指导员号召最快的,总是这些党员。这时候,他们就像稳住大局的主心骨,能让全连的心情平稳下来,还能提振全连的士气。

红军里的战士们来自全国各地,各省的兄弟聚在一块儿,这么做是为了不让部队里形成小团体,避免军阀作风,还有就是红军战斗频繁,牺牲不少,战士们都是从各处临时召集来的。这时候,就得靠连队的党支部这个铁打的指挥中心来撑场面了。打仗时,人员不断减少,特别是那些出色的党员和战士牺牲后,队伍很容易就散了。但有了连队党支部,战士们就有了明确的指挥、坚定的战斗决心、忠诚的信念和正确的政治道路。

在我们党的军队奋力战斗的时候,尤其是面对那些难啃的骨头,比如阻击、殿后、掩护,还有攻坚、突击这些艰巨任务,连队的党支部总是第一个站出来鼓舞士气。各排、各班的战士们,从排长到班长,再到下面的士兵,都自觉排队,有个不成文的规定,那就是党员永远冲在最前面,普通战士跟在后头。党员们不仅没有啥特殊待遇,还抢着去干那些最危险、最费劲的活儿!

只要一声令下,每个党员都会勇往直前,绝不含糊。很多战士也打心底里有了归属感,他们主动请缨,去干那些最要命的任务,压根儿不把生死放在心上。他们啥也不图,就为了能成为共产党员,或者有机会入党。老党员牺牲了,新党员立马顶上,继续传承好传统,听党指挥,紧跟党的步伐,把党的理念一直传下去。党支部建在连队里,让这种理念深深扎根到每个人心里,队伍也越来越壮大。只要有一个人在,这火种就能一直传下去,生生不息。这样的队伍,敌人根本没法打败。

在抗美援朝那会儿,上甘岭战役一打响,咱们志愿军碰上美军那猛烈的炮火,眨眼功夫,地表阵地就守不住了。侥幸活下来的战士们,赶紧撤进了提前挖好的坑道里。这一撤,队伍全乱了套,连长找不到士兵,士兵也找不到连长。没办法,各坑道里的战士们就自己组织起来,成立了临时党支部。结果,几乎每个坑道里都冒出来个“新x连”,直接归临时党支部管。这些新连队在条件恶劣得要命的情况下,还是主动跟美军干上了,而且各连队之间配合得还挺默契。

因此,把党支部建在连队上,能让党指挥枪的作用发挥到极致,保证党能直接管好基层打仗的队伍,这样既保证了大家的战斗决心,也保证了大家的忠心。到了团级、营级,党委的权力就更大了,自主性也更强,不过团营党委跟基层连排班之间,还是隔了点距离。团部、营部有自己的指挥机构、参谋团队、警卫连,还常常带着一个连和其他保障部队驻扎,这样一来,它们跟基层就连不上线了,不能直接管到一线。至于排这一级,人太少,总是跟着连部一起行动,所以在排、班里设个党小组就足够了,没必要再设党支部。

团部和营部现在不用亲自拿枪打仗了,连队成了战场上最前线的单位。因此,在任何战斗中,连队都是损失最惨重的,连长和指导员往往一起牺牲。在这里,我们要向那些伟大的、牺牲最多的连级烈士们表达最深的敬意!

三、说到真民主,得看士兵委员会真正的民主制度,咱们得聊聊士兵委员会。这可不是随便说说的,士兵委员会在军队里扮演着重要角色。你想啊,士兵们天天在一起训练、打仗,他们最清楚军队里需要啥,啥地方得改进。士兵委员会呢,就是让这些士兵有个说话的地方,能把自己的想法、建议都提出来。这样一来,军队就能更好地听到士兵的声音,了解他们的需求,从而做出更合理的决策。而且啊,士兵委员会还能增强士兵的参与感和归属感。毕竟,自己的事儿自己说了算,这种感觉谁都想要。士兵们在委员会里发表意见、参与决策,感觉自己就是军队的一份子,这样他们打仗的时候肯定更有劲儿,也更愿意为军队出力。所以啊,真正的民主制度,就得像士兵委员会这样,让每个人都有说话的权利,都能参与到决策中来。这样,咱们的社会、咱们的军队才能更加和谐、更加有力量。

毛泽东心里明白,在部队里搞民主,能让大家更团结,战斗力也更强。他后来提起这事儿就说:“红军条件那么差,吃的穿的都不行,仗还一个接一个地打,但咱们还是能撑下来,没垮掉。这除了党的领导,再就是靠部队里搞民主。”

这个民主制度,说白了就是士兵委员会。三湾改编那会儿,毛主席不光决定在连里建党支部,还一块儿搞了个士兵委员会。士兵委员会的头儿和成员,都是士兵们自己投票选出来的。连长、排长这些官长也能参与,也能投票和被选,但人数不能超过士兵委员会的三分之一。士兵委员会在党的代表带着下,负责搞宣传、拉群众,还组织士兵们搞些娱乐活动,盯着部队的钱怎么花、吃得咋样。他们对军官还有监督的权力,军官要是犯了错,士兵委员会就能批评他们,甚至给他们处分。

比如说,在打仗时,要是连长和指导员指挥得不好,或者心里头怕得要命,那士兵委员会肯定会跳出来批评他们,说不定还会直接向上级举报。这样一来,连长和指导员也就不敢轻易不听上级的话,或者打仗时不出力了。

士兵委员会出了新规矩,说长官不能对士兵动手动脚、骂人,把那些复杂的上下级礼节都给取消了。开会时,士兵也能自由发言,财务状况也得公开透明。官兵之间没差别,待遇都一样,不再喊XXX军官、长官了,都统称指挥员、战斗员、做饭的、治病的等等。反正大家都是平等的,就是干的活儿不一样,身份上没有高低贵贱之分。就连地主家被没收的一个鸡蛋,士兵委员会都让士兵们自己商量着怎么分。

秋收起义前啊,军官们每餐都是四菜一汤,跟士兵的伙食比起来,那差别可不是一星半点。但三湾改编之后,情况就大不一样了,干部和士兵吃得一样,穿得也一样,真正实现了有福同享,有难同当。那时候,连里的主要领导都有马匹,但他们谁都没骑,打仗的时候用来运送伤员,平时就用来驮生病的同志。

成立士兵委员会后,官兵之间的联系变得更加紧密,这对干部来说是个不小的考验,同时也促使他们不断改进。这个委员会对军队基层的民主建设超级重要,它的作用跟三湾改编时提出的“支部建在连队上”一样关键。

三湾改编时,士兵委员会和“支部建在连上”就像是一体两面,并不是临时替换的关系。党支部建在连队,是从上面开始的,确保了党对军队的牢牢掌控;而士兵委员会呢,是从下面搞起来的,保证了军队基层的民主权利。在红军里,士兵委员会制度可以说是基层民主建设的顶尖水平了。有了这个制度,红军战士们即便在后勤跟不上的时候,也能挺住,把军心、党心、人心都拧成了一股绳。

1965年5月份,毛主席再次登上井冈山时,他着重说了这么几点:“想当年在井冈山,我们搞出了一套挺管用的制度和风气。现在嘛,大家常提的就是得吃苦耐劳,还有就是连队里得建党小组,这点做得很到位。但有个问题,士兵委员会那时候挺受重视的,现在却被忽略了。建党小组这事儿,随着我们掌了权,全国哪行哪业都建起了党组织,成了领头的。党的力量那是越来越强了。不过,说到自觉让老百姓来监督,搞政治民主,保证咱们党不疏远群众,这点跟井冈山那会儿比起来,士兵委员会的作用可就差远了。全国范围内搞政治民主,还没形成啥制度、啥好办法,井冈山那时候的士兵委员会,作用可大了去了。”“咱们这支队伍为啥能算是新式的军队?就是因为在改变旧中国的同时,咱们自己也变了。”“得想个法子,怎么防着出现特权阶层,得有一整套的好制度。井冈山那时候的好制度和好风气,咱们得传下去。井冈山的精神,不光是吃苦耐劳那么简单,士兵委员会和建党小组一样重要,都是井冈山革命精神的一部分。”“井冈山革命精神,咱可不能丢啊。”

三湾改编后,咱部队真正做到了“军民一条心、官兵没两样”,大家政治觉悟特别高,逃跑的事情几乎没了。举个例子来说吧:在井冈山那会儿,毛主席带着三十一团的三营下山,去接应从湘南回来的二十八团。晚上经过桂东时,敌人突然袭击,部队被打乱了,大家心里都挺急。可第二天早上一集合,发现就缺了一个担架兵。没想到的是,等部队回到井冈山,那个担架兵已经自己回来了。

三湾改编,说白了就是我军的一次大变身,打那以后,党对军队的领导地位就稳稳当当的了。那时候,多亏了毛泽东的高瞻远瞩,把这个大问题给解决了,不然,咱这队伍就跟没魂儿似的,行动也没个准儿。老一套军队的坏毛病,还有农民那股子散漫劲儿,根本改不过来。到头来,不是被敌人给灭了,就是自己乱成一锅粥,成了流窜的匪兵。不过话说回来,三湾改编也只是给咱新型革命军队打了个底儿,要想在政治上、思想上彻头彻尾地变个样,那还得经过一场持久的较量呢。