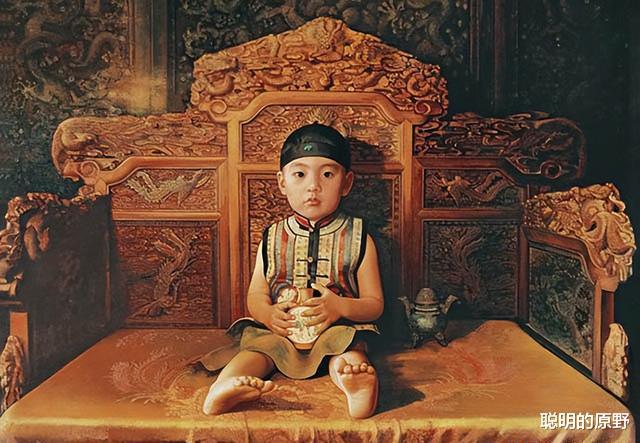

在电视剧《康熙王朝》里,顺治皇帝为试探皇子,询问他们日后志向。皇二子福全表示愿做贤王,皇三子玄烨称愿效仿父皇。这一情节并非虚构,导演严格依照文献编排,《清史稿·圣祖本纪》就有相关记载。

圣祖六岁时,和兄弟们一同去向世祖问安。世祖问他们各自有何愿望,皇二子福全表示希望成为贤明的王爷。而圣祖则称愿效仿父皇。世祖听闻圣祖的回答,不禁感到十分惊异。

官方文献有时因奉承皇帝或出于其他政治考量,记载与历史真相会有出入。像顺治帝试探皇子这一事件,在官方文献中有相关记录,不过其真实性很值得仔细探讨一番。

【皇三子玄烨不是顺治的理想人选】

“六龄,偕兄弟问安”表明,彼时玄烨六岁,也就是顺治十六年。顺治帝的婚姻并不美满,他的前两任皇后均由其母孝庄文皇后包办,这是满蒙政治联姻的典型例子。

顺治帝的两位博尔济吉特氏皇后,一个被废,一个备受冷落,皆未为顺治诞下皇子。顺治生性叛逆,内心一直渴望像普通百姓一样,去勇敢追求属于自己的爱情。

顺治帝十分幸运,董鄂氏入宫后,他觅得了一生挚爱。董鄂氏也很出色,为顺治诞下皇四子。这孩子刚降生,顺治帝就告知礼部:“本月初七丑时,朕首个儿子出生,其母是皇贵妃,该办的典礼,你们速按旧例商议并上奏。”

顺治帝将董鄂氏生下的皇子称作“第一子”,这说法明显牵强。当时在世的皇子里,皇二子福全、皇三子玄烨都在,若按年龄排序,此子该排第三(实际排行第四),哪能成“第一子”呢。

顺治帝将其称作第一子,大概率是从嫡庶层面考量的。或许有人会质疑,董鄂氏不过是皇贵妃,并非正宫皇后,那么她所诞下的皇子自然属于庶出。

要是这么理解可就偏差极大了。董鄂氏虽是皇贵妃,却有着皇后级别的待遇。第二任皇后不少政治权力被剥夺,后宫实际由董鄂氏掌管。故而顺治帝把她生的皇子称作“第一子”,这等于认可董鄂氏的皇后身份,那皇子自然算嫡出。

换个角度说,就算董鄂氏那时还没正式获得皇后的名分,但她的地位比起皇二子福全、皇三子玄烨的生母来,要高出好几个级别呢。这足以看出董鄂氏在当时后宫中的尊崇。

顺治十五年诞下“第一子”,无奈这孩子福分浅薄,仅仅存活了三个月便夭折了。后来,他被追封了和硕荣亲王的名号,着实令人惋惜。

六岁的玄烨,就算心中有着宏大志向,也不大可能当顺治的面讲出“愿效法父皇”。原因很直接,一旦他说了这话,便触犯了皇家礼制里夺嫡的大忌,这可不是小事。

即便董鄂氏不再诞下皇子,在玄烨之前还有哥哥福全。受汉文化立嫡立长礼制观念的熏陶,哪怕玄烨说话没顾忌,也不至于在这紧要关头,说出会让顺治帝反感、遭言官批评的话。

另外,顺治对玄烨一直没怎么看重,疼爱更是无从谈起,父子间连最基本的情感都欠缺。处于这样的状况,玄烨绝不敢把“愿效法父皇”这样的话说出口。

【论出身福全排在玄烨前面】

福全和玄烨生母皆为庶妃,在后宫地位相差无几。不过,福全生母是清初五大臣何和礼曾孙女。从辈分看,何和礼是顺治帝姑父,等于顺治娶了姑姑曾孙女,虽这婚姻有悖伦理,可福全娘家出身显贵,还有皇家血脉。

玄烨的母亲佟佳氏实则是汉人。她祖父佟养正原是明朝军官,后来投靠后金成了开国元勋。皇太极开始编汉军八旗时,佟家被归到汉军正蓝旗里,不过他们身上的汉人身份依旧存在。

顺治那会儿,满汉矛盾那叫一个尖锐,满人和汉人之间仿佛隔着一道怎么也跨不过去的坎。也正因为这样,福全和玄烨生母的出身有着极大不同。这种差异在当时的社会背景下显得格外突出。

玄烨有一半汉人血统,这算是他的一个劣势。顺治帝临终挑选皇位继承人时,说不定心里也琢磨过皇二子福全。福全血统纯正为满洲人,而且年纪比玄烨大,也是有机会继承皇位的。

玄烨最终能脱颖而出,主要有俩原因。其一,他命特别硬,那让满洲贵族一听就胆战心惊的天花,他都扛过去了。这让染了天花的顺治帝,看到了这么个命硬的皇子,“大难不死必有后福”,说的就是玄烨这般情况。

其二,玄烨能有所成离不开孝庄文皇后的支持。玄烨聪慧且好学,还一直受孝庄文皇后教诲。孝庄自觉教育儿子时有所欠缺,便将期望寄托在孙子身上。后来事实也表明,玄烨在她的教导下,成了一代明君。

《清史稿》记载玄烨跟顺治帝对话时称“愿效法父皇”,很可能是玄烨登基后,史官为彰显康熙英明神武添加上去的。这般做法有意营造出康熙从小就有当皇帝的宏大志向,也向天下臣民表明,他是顺治最属意的皇位接班人。

评论列表