1986年,中国美术馆举办了一场盛大的画展,可前三天来观展的人寥寥无几。

有的人在看到画家名字后,便没了兴趣转身离去。

第四天的时候,展厅里突然来了一群大佬,他们看到画作后无一不发出赞叹!

就连一代宗师李可染先生,都拖着病体执意前来看展。

在得知作者已经去世7年后,他惋惜不已,还当众表示:国有颜回而不知,深以为耻。

那么,究竟是谁,能让这么多大师“膜拜”?

沧海遗珠

1986年,中国美术馆内洋溢着一股暖意,与馆内气息形成鲜明对比的,是展厅里冷清的景象。

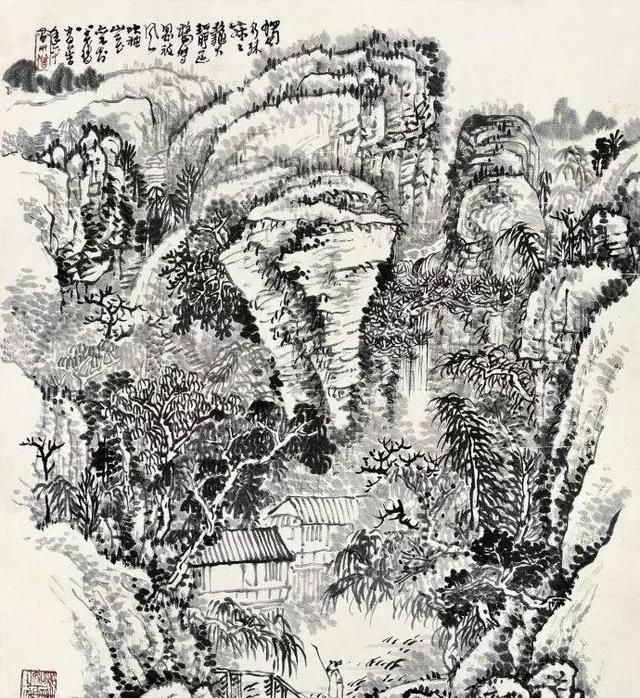

一场名为"黄秋园画展"的展览,正在这里举行。

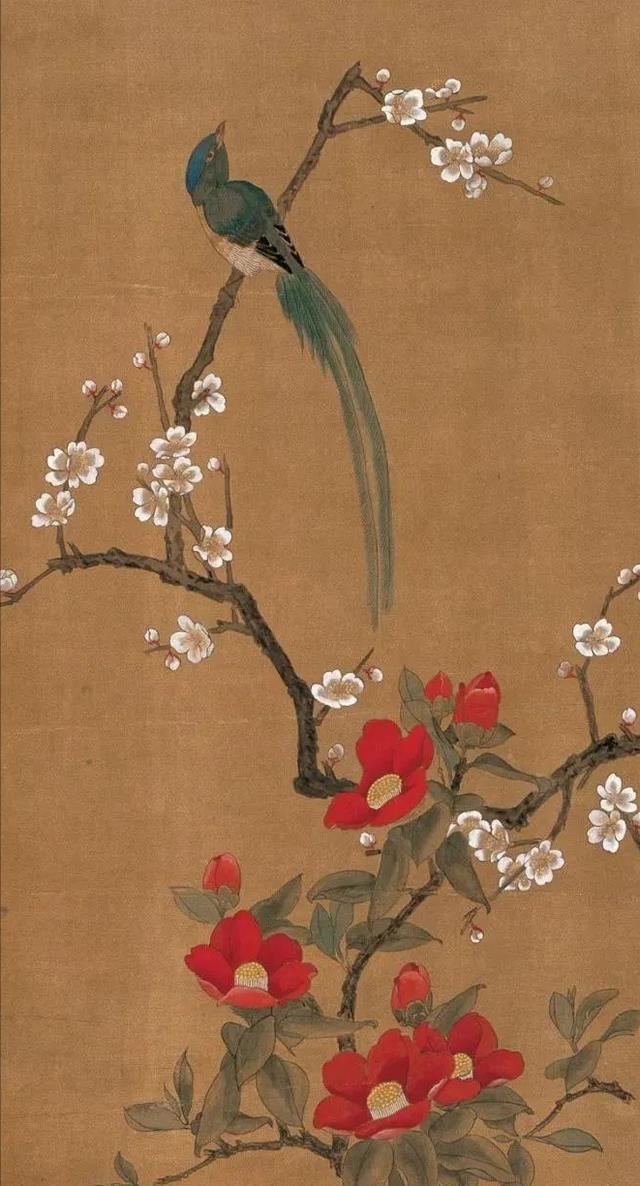

展厅的布置十分简约,一幅幅山水、花鸟、人物画静静地悬挂在洁白的墙面上。

然而,由于画家"黄秋园"这个名字鲜为人知,前来观展的人寥寥无几。

偶尔有几位观众漫步至画作前,在看到署名时,也只是一脸茫然,随意扫视几眼便匆匆离去。

就在展览开始的第四天,一个个熟悉的身影出现在了美术馆门口。

他们是中国画坛的几位泰斗级人物:李可染、刘海粟、启功、沈鹏……

当大师们步入展厅,站在一幅幅画作前,仔细端详时,脸上的表情开始发生了微妙的变化。

起初,他们还略显淡定,似乎只是出于对画家的鼓励和支持。

但渐渐地,他们的眼神变得专注而惊讶,有时嘴里还会发出由衷的赞叹。

大师们的到来,犹如一颗巨石投入平静的湖面,瞬间在画坛激起了轩然大波。

他们纷纷给予黄秋园极高的评价,认为他是近百年来中国画坛的一大奇才。

李可染先生甚至两次抱病前来观展,并感慨道:"国有颜回而不知,深以为耻。"

大师们的赞誉,很快通过媒体传播开来,犹如一声惊雷,唤醒了沉睡的艺术圈。

一时间,关于"黄秋园"的报道铺天盖地。

艺术爱好者们蜂拥而至,争相一睹这位"隐世奇才"的风采。

人们惊叹于黄秋园的画技,也好奇他的身世。

通过媒体的深入挖掘,人们得知这位"横空出世"的大师,竟然已经在七年前就已离世。

而这场轰动一时的画展,竟是他的儿子历尽艰辛举办的!

十年如一日坚守

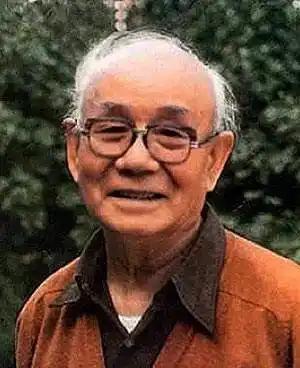

1914年,黄秋园出生在江西南昌,父亲是一名中学教师,母亲则是一位家庭主妇。

黄秋园的绘画兴趣,最初是被父亲发掘的。

有一次,父亲无意中看到5岁的黄秋园,在院子里的泥地上画画,虽然稚嫩,但已初见灵气。

为了培养儿子的这份天赋,黄秋园的父亲开始有意识地,为他提供各种绘画资料和工具。

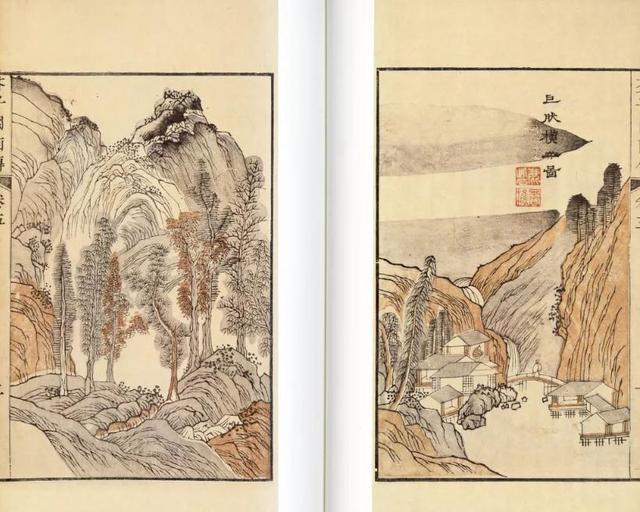

黄秋园7岁生日那天,父亲送给他一本《芥子园画谱》作为礼物。

黄秋园如获至宝,每天下了私塾,便迫不及待地回家翻开画谱,一丝不苟地临摹起来。

渐渐地,黄秋园的画艺有了明显的进步。

黄秋园的父亲见状,便四处打听,请来了当地德高望重的画家左莲青,拜托他为自己的儿子授艺。

在左莲青的悉心指导下,少年黄秋园如饥似渴地汲取着绘画知识,笔墨功力日益精进。

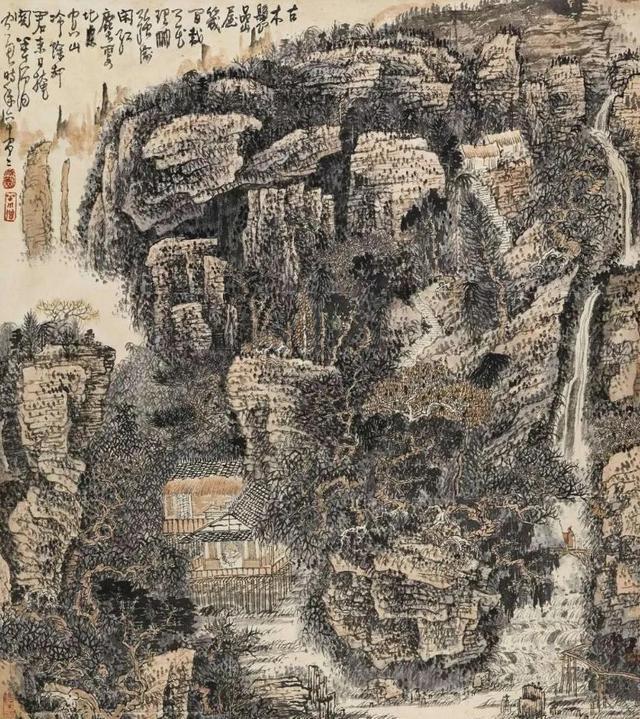

山水、花鸟、人物,他都一一尝试,很快就小有所成。

然而,家里的一场变故,让黄秋园不得不中断学业,到一家裱画店打工,贴补家用。

在裱画店的日子虽然清苦,每天都要干着重复而枯燥的活计,但对黄秋园而言,这却是一段珍贵的经历。

店里经常会有各种古今名画出入,宋元明清各个流派的作品都有涉猎。

黄秋园如获至宝,各种流派各种风格的画作,他都一一研习,渐渐的,形成了自己独特的风格。

1938年,他凭借着一位亲戚的引荐,进入了江西裕民银行工作。

从此,开始了长达30多年的朝九晚五的职员生涯。

在同事眼中,黄秋园是一个勤恳朴实的小职员,为人谦逊低调,工作一丝不苟,从不计较个人得失。

然而,没有人知道,这个不起眼的小职员,在下班后却有着另一重惊艳的人生。

每天一回到家,他就会第一时间走进自己简陋的画室。

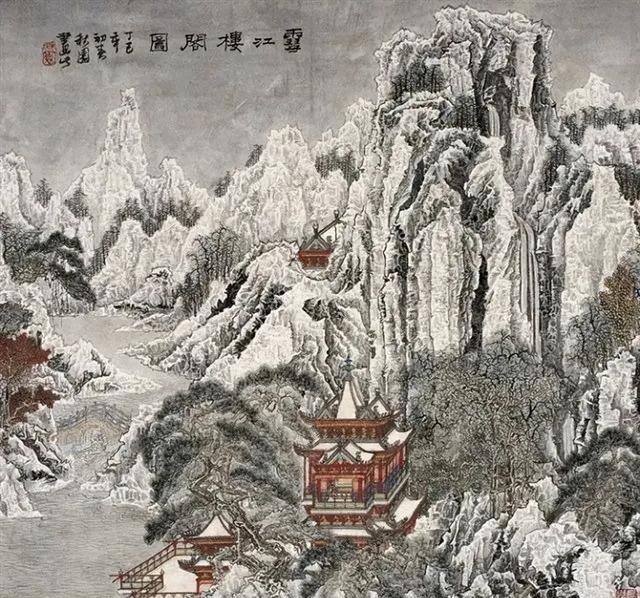

在这个狭小的天地里,摆设十分简单,只有一张斑驳的画案,几支粗糙的毛笔,一些便宜的宣纸和颜料。

但就是在这样简陋的条件下,黄秋园创作出了一幅幅令人惊叹的画作。

然而,家人常常不理解他的这种痴迷,妻子抱怨他不顾家,儿女埋怨他不陪伴。

在他们眼里,黄秋园似乎把所有的时间和精力都投入到了画画上,而忽视了家庭的责任。

但黄秋园并非不重视家人,他只是在追寻自己的内心。

身后声名远播

1970年,黄秋园退休了,从此,他可以毫无顾忌地投入创作。

儿女们虽然不理解父亲的执着,但看到父亲画画时的专注和喜悦,也不忍心打扰。

然而,在那个特殊的年代,黄秋园虽然才华横溢,但他却从未得到官方画坛的认可。

他不是美协的会员,没有任何头衔加身,在主流艺术圈里,他就像一个隐形人,无人问津。

黄秋园曾无数次满怀希冀地投稿各种美展,希望能有机会展示自己的作品。

然而每一次,他都铩羽而归,作品石沉大海,杳无音讯。

渐渐地,黄秋园明白了,像他这样这样默默无闻的人,在官方眼中,还不够格。

这个认知让他心灰意冷,但却从未让他放弃绘画。

在他心中,画画从来不是为了名利,而只是单纯地追寻内心的喜悦和满足。

即便默默无闻一辈子,他也甘之如饴。

直到生命的最后一刻,黄秋园还在惦记着办画展的梦想。

他知道自己大限将至,便把儿女叫到床前,虚弱地说出了自己的心愿。

他希望儿女们能在他百年之后,为他举办一场个人画展,让他了无遗憾。

黄秋园走了,但他的心愿却成为儿子黄良楷毕生的追求。

作为一个普通的木匠,黄良楷的生活原本就不宽裕,但为了完成父亲的遗愿,他决定不惜一切代价。

为了筹办画展,他变卖了家中所有值钱的物品,就连母亲的缝纫机也被拿去变卖。

他四处奔走,寻找愿意提供场地的机构,却屡屡碰壁。

功夫不负有心人,南昌八大山人纪念馆的馆长,被黄良楷的诚意打动。

决定免费为黄秋园提供展览场地。

1984年,黄秋园的作品终于在南昌八大山人纪念馆展出,可反响平平。

次年,黄良楷又带着父亲的画作来到南京,这一次,他得到了江苏省美协的大力支持。

展览再次引起轰动,著名画家亚明当即盛赞黄秋园为"大师"。

这也是黄秋园的作品,首次得到主流画坛的认可。

而真正让黄秋园声名远播的,是1986年在中国美术馆举办的展览。

这次展览汇集了黄秋园一生中最精湛的作品,吸引了众多大师前来观展。

他们无不为黄秋园的画作所折服,惊叹他的离去是整个画坛的巨大损失。

展览结束后,黄秋园一夜成名,被公推为近百年来中国画坛的"百位巨匠"之一。

他的画作身价飙升,被视为国宝,在拍卖会上价值连城。

结语

黄秋园对绘画的热爱和执着,不为名利所动,只为内心的满足。在默默无闻中,他坚持自己的艺术理想,创造出独特而精湛的艺术世界。

他的作品融合了传统国画的精华,又有自己的创新,给中国画坛带来了新的生机。虽然生前不为人知,但他的艺术成就和高尚情操,最终被世人发现和敬仰。