【独生子女的生死课:当90后开始送别父母】

2024年夏天的一个深夜,重庆姑娘小宋握着母亲枯槁的手,感受着生命最后的温度从指间流逝。这已经是她第二次在死亡通知书上签字——三年前父亲因抑郁症自缢,如今母亲也在抗癌三年半后离世。这个26岁的独生女望着空荡荡的病房,突然意识到自己成了真正意义上的"孤儿"。

在中国,像小宋这样经历父母双亡的90后并非个例。香港中文大学李昀鋆博士的研究显示,我国有上千万年轻人正在或即将经历"断崖式成长"。这些过早直面生死的年轻人,在传统"报喜不报忧"的文化语境中,正经历着不为人知的漫长告别。

一、命运的三重暴击:从掌上明珠到孤儿

小宋的故事要从2021年春天说起。那时她还是个沉浸在毕业季的普通女生,疫情下的网课生活平淡却安稳。3月的体检报告犹如晴天霹雳——51岁的母亲确诊卵巢癌中期。这个每天坚持晨跑、饮食清淡的健康达人,被医生断言只剩两年寿命。

"当时我手抖得拿不稳化验单,脑子里全是妈妈教我包饺子的画面。"小宋回忆时,手机屏保还是母女俩在磁器口的合影。更残酷的考验接踵而至:确诊仅一个月后,患有抑郁症的父亲在小区树林自缢。这个在女儿记忆里"连流浪猫都要带回家"的温柔男人,最终被钢丝结束了53年的人生。

葬礼上亲戚们的安慰像隔着毛玻璃:"你要坚强""节哀顺变"。没人注意到这个22岁女孩在深夜反复修改毕业论文时,会突然对着文档崩溃大哭。医院走廊成了她的临时书房,护工换班的间隙,她要同时应对化疗方案选择和导师的论文指导。

"最绝望的时候,我盯着医院13楼的窗户发呆。"小宋坦言,那时每天靠抗抑郁药维持基本生活,半年暴瘦15斤。但看着病床上日渐虚弱的母亲,她知道连悲伤都是奢侈:"就像同时掉进两个冰窟窿,刚扑腾着爬出一个,又被拽进更深的那口。"

二、漫长的告别:在病房读懂生命课

母亲抗癌的1280天,成了小宋的"成人礼"。从陪护化疗到处理临终事宜,这个曾经的"小公主"经历了所有独生子女最恐惧的成长速成课。病床前的深夜长谈,让母女俩解开了多年心结。"妈妈说最遗憾没看我穿婚纱,我说最大的幸运是能陪她走最后这段路。"

这种"倒计时陪伴"带来的不只是痛苦。小宋的手机里存着几百条用药提醒,也记录着母女俩的珍贵时刻:化疗后第一次出门晒太阳,用假发拍的搞怪自拍,甚至包括最后的遗言录音。"她走前三天说'好痛,让我走吧',那一刻我突然理解,有时候放手才是最深情的告别。"

如今在上海独居的小宋,会定期去龙华寺抄经。她说这不是迷信,而是寻找与父母对话的方式。"有次在素面馆闻到重庆小面的味道,突然想起爸爸总说'多吃点,你妈特意少放辣椒',眼泪就止不住掉进面汤里。"

三、隐秘的哀伤:千万年轻人的生命困境

李昀鋆博士的研究揭开了这个群体的生存现状。在访谈的44位丧亲青年中,有人至今保留着父母的微信聊天记录,有人坚持给逝者手机充值,更多人在相亲时隐瞒家庭变故。这些"懂事"的年轻人,正在传统文化与现代社会夹缝中艰难自愈。

"哀伤不是病,而是爱的延续。"李博士指出,社会对丧亲青年存在认知误区。要求他们"尽快走出来",就像强迫园丁拔掉精心培育的花卉。她的新书《与哀伤共处》记录了许多揪心故事:女儿在父亲坟前播放录取通知书,儿子坚持穿着亡母织的毛衣考研,这些仪式背后都是未完成的情感联结。

研究中最令人心痛的发现,是"假装遗忘"的普遍性。有位男生在父亲被害后,因室友的冷漠嘲讽从此封闭自我;还有女孩被母亲告诫相亲时隐瞒丧父事实,只因社会将"完整家庭"视为择偶标准。这些年轻人在人前笑得越灿烂,深夜的自我撕扯就越剧烈。

四、与哀伤和解:生命教育的缺失与重建

面对这场"提前到来的生命课",我们该如何应对?李昀鋆在港中大开设的哀伤辅导课给出启示:允许眼泪,允许脆弱,允许带着伤痕前行。她建议丧亲者建立"记忆盒子",收藏与父母的信物;倡导社会设立"哀伤假期",给悲痛应有的时间与空间。

在上海某心理咨询机构,一种新型互助小组正在兴起。组员们约定不说"节哀",而是分享父母最拿手的菜谱;不避讳谈及死亡,反而会讨论"如果见到天堂的爸妈第一句话说什么"。这种去仪式化的交流,反而让参与者找到共鸣。

"我至今会在生日时买两个蛋糕。"小宋说这习惯从母亲走后就保持着,"草莓味给妈妈,巧克力味给爸爸。"她现在常去的火锅店,老板总会默默多加份贡菜——那是她父亲生前最爱涮的食材。这些细碎的温暖,支撑着她继续寻找生命的意义。

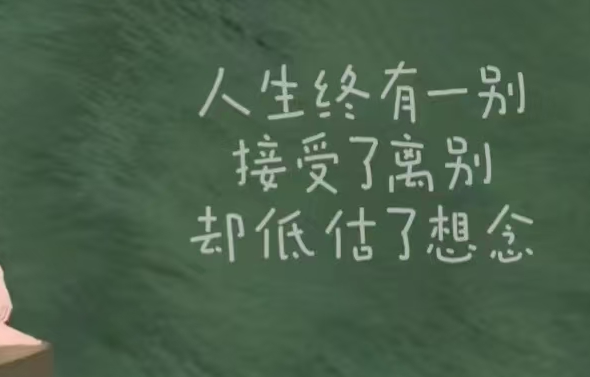

当我们谈论生死,本质上是在探讨如何活着。每个像小宋这样的故事,都在提醒社会关注"哀伤教育"的缺失。生死课从不是选修课,那些过早经历离别的年轻人,正在用伤痕累累的成长,为整个社会补上这重要的一课。或许真正的坚强,不是忘记痛苦,而是学会与记忆温柔相处——毕竟,那些我们深爱的人,始终活在每次思念的泪光里。

评论列表