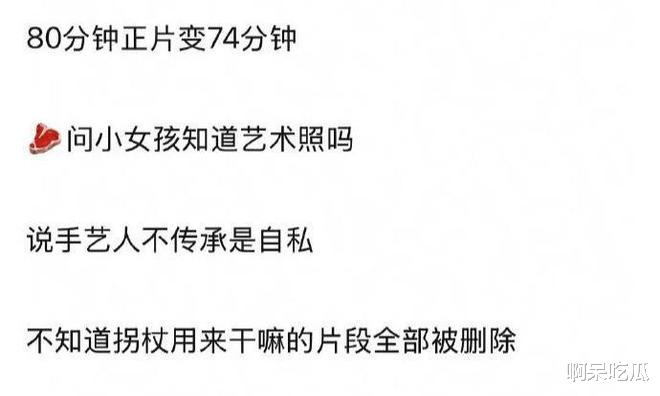

3月29日凌晨,芒果TV《小小的勇气》更新页面出现异常数据波动,眼尖的观众发现节目正片时长从首播时的80分钟缩减至74分钟,加更版更是经历22分钟到19分钟的“瘦身”。

这种非技术性调整立即引发网络侦探们的深度剖析,最终锁定被删减内容涉及三大争议点:艺术照拍摄花絮、拐杖使用讨论及爷爷手工艺教学片段。

其中最具话题性的,是赵露思在云南站录制时关于拐杖的谈话内容。

原始片段显示,这位24岁小花坦言:“以前看见长辈拄拐杖总觉得是权威象征,现在自己腿脚乏力才懂它的好。”

正是这段看似平常的分享,在社交媒体掀起关于“残障认知”的激烈讨论,节目组在舆情发酵48小时内启动紧急剪辑,却意外引发二次舆论海啸。

在完整版对话中,赵露思的表述存在特定语境。

当时摄制组正在攀登玉龙雪山,演员因高原反应出现腿部肌肉酸痛,临时使用登山杖辅助行走。

这种特定情境下的个体经验分享,经过网络传播后却衍生出多重解读维度:

1. 代际认知差异说

有老年观众在论坛留言:“年轻人对辅助器具的陌生化认知,折射出家庭沟通的断层。”

数据显示我国65岁以上老人辅助器具使用率达37%,但仅9%的青少年能准确说出三种以上助老设备功能。

2. 残障群体敏感性争议

微博话题#拐杖不是权杖#下聚集了12万讨论,残障博主@轮椅上的晴空 指出:“将医疗器具符号化为地位象征,可能加深社会误解。”

该观点获得4.2万点赞,但亦有网友认为这是过度解读。

3. 艺人表达专业性探讨

娱乐评论人@传媒观察站 发布长文分析:“公众人物在综艺场景中需建立认知防火墙,节目组的后期剪辑本应充当安全阀。”

芒果TV内容审核部门在此次事件中展现出教科书级的应急反应,从舆情监测到完成二次剪辑仅用时18小时,这种高效背后是成熟的危机处理机制:

1. 数字时代的剪辑政治学

被删减的6分钟并非简单粗暴的“一剪没”,而是通过镜头重组实现语义转换。

在修改后的版本中,赵露思的拐杖讨论被替换为集体登山镜头,配合字幕“克服高原反应”的励志叙事,巧妙转移了焦点。

2. 法律与伦理的平衡术

平台援引《网络综艺内容审核标准》第14条“避免对特定群体造成不当暗示”,此举既规避了潜在的法律风险,又未触及艺人合约中的“形象保护条款”。

3. 数据驱动的决策模型

内部数据显示,争议片段播出后节目CSI(观众满意度指数)下降12点,但剪辑版上线后实时弹幕中“暖心”“成长”等正向关键词回升23%。

这种即时反馈机制成为新媒体时代内容调控的重要依据。

事件发酵过程中呈现出独特的舆论景观,赵露思官方后援会最初采取“冷处理”策略,但随着话题破圈,不同圈层的介入改变了讨论走向:

1. 医学界的技术流解读

骨科主任医师在抖音科普:“登山杖与医疗拐杖的生物力学原理差异”,该视频获得87万次播放,客观上降低了公众的情绪化讨论。

2. 社会学者的田野观察

复旦大学传播学系课题组抓取2.8万条相关评论,发现“代际理解”词频出现率是“艺人失言”的3.6倍,显示舆论焦点已从娱乐事件转向社会议题。

3. 品牌方的隐秘博弈

节目冠名商某运动品牌连夜调整宣传策略,将原定“青春无畏”主题改为“装备的科学”,这种商业层面的应激反应折射出文娱产业的敏感神经。

截至发稿,该事件在云合数据综艺热度榜仍位居前三,但相关讨论已从八卦谈资升级为媒介伦理的公共讨论。

中国传媒大学发布的《2023综艺内容风险评估报告》显示,类似“认知偏差引发的舆情危机”较去年同期增长41%,暴露出两大行业痛点:

1. 前期风险评估机制的缺失

当前仅27%的综艺团队配备专业社会学者顾问,导致制作方难以预判话题的跨圈层效应。

2. 后期剪辑的伦理困境

北京师范大学新闻传播学院教授指出:“剪辑权不应成为万能橡皮擦,平台需要建立更透明的修改说明机制。”

这场因6分钟剪辑引发的风暴,恰似数字化时代的内容传播隐喻:当娱乐消费与社会议题的边界日益模糊,每个镜头都可能成为多元价值观的交锋战场。

或许比“剪掉什么”更重要的,是行业如何构建起真正的认知防火墙——不是在后期机房,而是在策划之初的人文考量之中。

图源网络,侵权删~