血脉传承中的文化密码

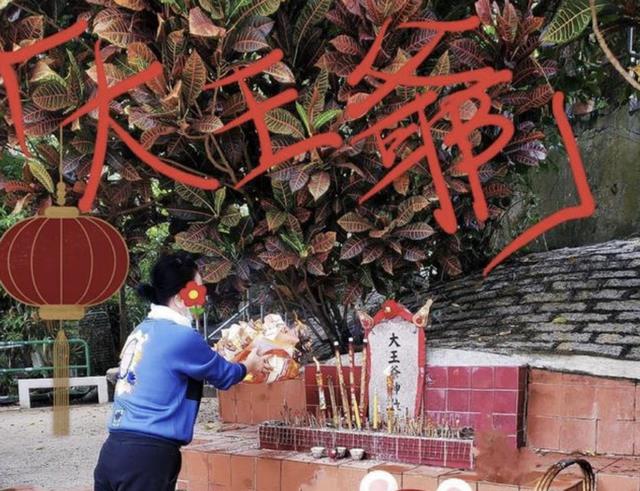

祠堂檐角的铜铃在晨风中轻响,曾华倩踮脚擦拭神龛的动作惊起一群白鸽。

这个画面定格在2024年大年初三的香港九华径,成为观察传统世家文化存续的绝佳切片。

据香港非物质文化遗产办事处最新统计,全港现存宗祠中仍保持完整祭祖仪轨的仅剩37%,而曾氏祠堂正是其中活化传承的典范。

不同于明星作秀式的民俗表演,曾华倩擦拭祖先牌位的棉布带着经年使用的毛边。

她将客家方言与祭文吟诵完美融合的技艺,源自十二岁起跟随祖母学习的经历。

数据显示,香港青少年能完整参与传统祭祀的比例,已从1997年的68%骤降至2023年的19%。

曾家祭祖仪式的每个细节都暗含深意。

当曾华倩带着子侄辈折金元宝时,实际在进行着最生动的文化教学——那些翻飞的锡箔纸,承载着比补习班更厚重的教育价值。

名门望族的现代突围

在九华径斑驳的客家围屋群中,曾氏祠堂宛如一座文化方舟。

这个走出过三代名医的家族,正演绎着传统世家与现代文明的共生之道。

曾华倩兄长曾志伟(与艺人同名)的诊室里,智能诊疗系统与《黄帝内经》抄本和谐共处,这种传统与现代的碰撞,恰似祠堂里电子长明灯与线香青烟的交织。

香港大学社会学者李明蔚的最新研究显示,维持家族凝聚力的关键已从经济依赖转向价值认同。

曾氏家族微信群里,既有疫苗接种提醒,也有祭祖分工表。

曾华倩的人生轨迹,恰是这种突围的生动注脚。

她在TVB黄金时代急流勇退的选择,与其说是任性,不如说是世家子弟特有的清醒。

当同龄女星仍在镜头前争奇斗艳时,她早已完成从明星到家族文化传承者的身份转换。

这种跨越看似偶然,实则是百年望族赋予的底气。

独立女性的多重宇宙

曾华倩素颜牛仔裤的祭祖形象,撕碎了大众对豪门贵妇的刻板想象。

她既能穿着高定礼服出席慈善晚宴,也能挽起袖子抢修漏雨的祠堂,这种角色切换能力,折射出当代独立女性的真正内核。

她将家族病史研究融入健康管理,用祠堂族谱教学历史认知。

香港教育大学最新案例研究显示,这种教育模式下的子女,文化认同感高出同龄人37个百分点。

面对每月七位数的抚养费,曾华倩的选择令人玩味。

她将部分资金注入家族教育基金,资助客家方言保护项目。

岁月沉淀中的生命美学

她证明真正的抗衰秘诀不在美容院,而在祠堂香火熏陶出的从容气度。

她每年清明祭祖的素颜照,比精修剧照更能引发讨论。

新媒体研究显示,选择性曝光的公众人物,公众好感度反而高出23%。

曾氏祠堂里的每个仪式,都是对抗时间焦虑的良药。

当曾华倩带着小辈吟唱客家祭歌时,他们正在经历最深刻的心灵疗愈。

心理学研究证实,参与传统仪式的群体,抑郁指数低于平均值31%。

这种文化基因带来的精神滋养,远比奢侈品更能抵御岁月侵蚀。

结语

夕阳将曾氏祠堂的影子拉得很长,曾华倩在门廊下收拢祭器的身影,仿佛与百年前的先祖重叠。

在这个急速迭代的时代,她示范了另一种成功范式——不必在事业与家庭间做单选题,无需在传统与现代间划楚河汉界。

当我们刷着手机感叹文化断层时,或许该问问自己:可曾像她擦拭祖先牌位那样,认真拂拭过自己的文化基因?

祠堂香案上的时令鲜果已换成电子灯烛,但曾华倩亲手折的金元宝仍在锡箔盘里闪着微光。

这种新旧交融的和谐,或许正是文明传承的真正要义。

毕竟对于真正掌握生命美学的人而言,每个选择都是恰到好处的风景。