本篇旅游随笔是西北行第八天。

上期,黔程介绍了祁连山峡谷、草原、雪山和油菜花海。

本期,黔程写写西宁城区沈那遗址和西宁博物馆、北禅寺和西宁城隍邓训、南凉和虎台遗址的故事......

一、沈那遗址与西宁博物馆

01.沈那遗址

沈那遗址是距今4000年左右的古羌人聚落,是我国北方新石器时代向青铜时代过渡的一个典型遗址,属于齐家文化的一种。

齐家文化:以甘肃为中心的新石器时代晚期文化,已经进入铜石并用阶段,名称来自于主要发掘地甘肃省广河县齐家坪遗址。

1948年,沈那遗址为我国考古学家、人类学家裴文中先生发现,根据遗址所在地“小桥村”,命名为“小桥遗址”。

裴文中:1904-1982,河北省丰南县人,我国著名的史前考古学、古生物学家,北京周口店猿人头盖骨发现者。

1979年,为避免与浙江海宁“小桥遗址”重名,故以遗址发掘地小桥村沈那台地为名,更名为“沈那遗址”。

古羌人选择在沈那台地建筑家园还是很有原因的。

沈那台地位于湟水及其支流北川河交汇处,水是人类延续生命的第一要素,有水的地方就可以种植农作物,就有鱼获,就可以捕猎必须喝水的动物,保障了生命所需能量的获取。

沈那台地为高原台地,与平地大约有一到两百米的高度,这样既可以避免洪涝灾害,也可以防止猛兽的袭击。

沈那台地南北长400米、东西宽250多米,面积约10万平方米,这样就可以满足一定规模的人口聚集。

沈那遗址出土的房址以半地穴式房屋最有特色,每一房址面积约9-10平方米,在柱洞上插上木柱,用篱笆抹泥作为围墙,屋顶用木棍间隔排列,铺草抹泥,就形成了一个小屋子了。

现在,沈那遗址发掘现场已经全部回填,的确没什么看头,所以我只算是“打卡”而已,真正要了解沈那遗址,还得去旁边的西宁博物馆。

02.西宁博物馆

为了让小孩了解更多的历史人文,拓宽知识,陶冶情操,内子强烈建议去西宁博物馆一游。

沈那遗址展品:

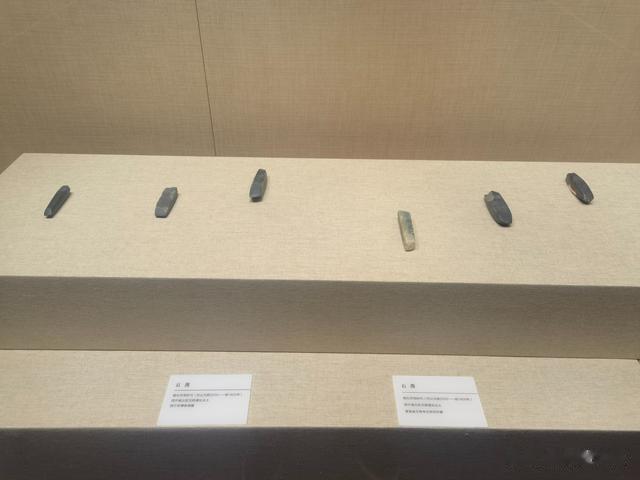

一是石器类,如石凿、石斧等,此类石器经过仔细打磨,用途有分类,相对专一,较旧石器时代的简单打制石器有明显的差别。

石凿

石斧

二是青铜类,沈那遗址出土了少量青铜制品,说明已经是新石器时代晚期,并开始迈入了青铜时代。

铜刀

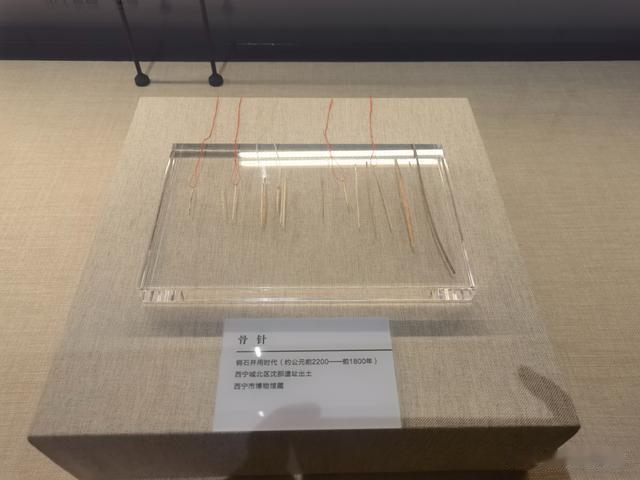

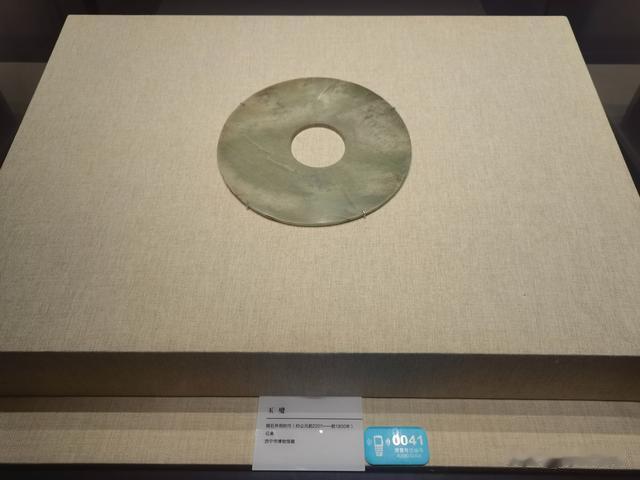

三是一些生活用品,如陶器,用来煮食物或盛水;如骨针,用来缝制兽皮作衣服;如玉器,说明当时的人随着生产力提升,已经有了成熟的“艺术”品味。

陶器

骨针

玉器

西宁博物馆其他展品:

铜镜

印砖

舍利石棺

摇钱树

老物件

二、北禅寺与城隍邓训

01.北禅寺/土楼观

我选择北禅寺一游的原因有三个:

一是北禅寺山顶处有“九窟十八洞”,洞窟内有玉皇、观音、文殊、普贤、关云长等神佛像。

二是受道教神话影响,既然西王母居住在昆仑山,到了西宁肯定得去供奉西王母的道观一游。

三是想去看看西宁城隍神东汉护羌校尉邓训祠,不管是否是后来新修,毕竟国内现存的城隍庙已寥寥无几。

北禅寺历史悠久,最初是建于北魏明帝时期(506)的佛教寺院,背倚西宁北山建造,所以也叫“北山寺”。

明永乐年间,寺僧桑儿加朵应诏入京觐见,明成祖朱棣敕名“永兴寺”,由皇帝赐名,也可以算是皇家寺院了。

清朝时期,朝廷在青海用兵较多,如康熙朝逐准噶尔部出青藏高原,如雍正朝剿灭罗卜藏丹津叛乱等等,由此北禅寺被毁。

清朝末年,道士进入北禅寺,由此由佛教寺院改为道家宫观,因西宁北山又名土楼山,因此改名“土楼观”,不过西宁人还是多称之为“北禅寺”。

北山/土楼山

和大多数道观一样,进入山门后即灵官殿,灵官殿后面是王母大殿,供奉西王母,因此也可以说土楼观是西王母的道场了。

土楼观:灵官殿

和较大的道观相比,土楼观没有单独的三清殿,“三清”供奉在王母大殿的上层,“三清”位于上而王母位于下,是因为“三清”在道教中的地位最为尊崇。

土楼观:王母殿

土楼观:从王母殿眺望西宁城区

还有一个主殿:万圣殿,也叫五母殿,供奉王母、地母、斗姥、骊山老母、观音老母;万圣殿左边,是供奉九天玄女、眼光娘娘、送子娘娘的玄女宫。

黔程建议女性朋友,有机会去土楼观一游,因为那里供奉的女性神祇特别多。

土楼观:五母殿

从建筑群结构来看,土楼观最早的主殿应该是“五母殿”,后来增修了灵官殿、王母殿,最终形成了东西两路建筑群。

遗憾的是,估计是地质危险,不让上山,所以我就没能进入“九窟十八洞”,也没能看到位于山顶的“宁寿塔”。

北禅寺:九窟十八洞

我尊重各种宗教信仰,没对神佛照相,所以北禅寺照片不多,大家将就看吧。

02.城隍邓训

东汉时,朝廷为加强对青海的管理,结合羌人逐水草而居的特点,设立了“护羌校尉”一职,但是领民(羌)不领县,俸禄两千石,级别平行于郡。

护羌校尉中,东汉名将邓训最为著名。

邓训出生于东汉建武十六年(40),南阳郡新野县(今河南新野)人,其女邓绥为汉和帝刘肇的第二任皇后,所以邓训是深得皇帝信任的外戚。

邓绥:和帝驾崩后,邓绥掌握朝政,克服10年天灾,平定羌乱,恢复对西域的羁縻统治,政绩卓著,被后世史家誉为“皇后之冠”。邓绥值得提及的另外几件事:任用张衡研制浑天仪、地动仪;任用许慎编制世界第一部字典《说文解字》;支持蔡伦改进造纸术;建立最早的男女同校学堂。

东汉章和二年(88),护羌校尉张纡诱杀烧当羌(羌人部落的一支)迷吾等人,激起了羌人部落愤怒,事态蔓延至不可收拾。

于是朝廷任命邓训为护羌校尉,替换张纡,进驻临羌(今湟中区多巴镇)。

迷吾的儿子迷唐纠集各部落四万多人,约定黄河结冰后渡河攻打邓训,又担心月氏胡人趁乱获利(羌人和胡人常常互相攻伐),于是先胁迫胡人。

谋士给邓训建议:让羌人和胡人互相攻打,达到以夷制夷的效果;邓训没有采纳,而是尽力保护胡人,胡人因此站在了朝廷一边。

与此同时,邓训派军医给羌人治病,救助穷苦羌人,由此获得羌人很多部落的感谢和归附,迷唐联盟最终散架。

然后,邓训率领胡人、羌人部落大举进攻迷唐,迷唐部落基本被消灭殆尽,迷唐带领残余部落远遁,最后病死。

东汉永元四年(92),邓训因病死于任上,年仅五十三岁,羌人、胡人每天来吊唁者达数千人,都说“邓使君已死,我们也一起去死吧”。

邓训死后,人们在北山为邓训建祠供奉,敬为神明,后来就成了西宁城隍。

在王母大殿西边为财神殿,供奉比干、关圣、赵公明三大财神。

在王母大殿东边为城隍殿,供奉的正是西宁城隍、东汉护羌校尉邓训将军。

土楼观:财神殿

土楼观:城隍殿

三、南凉与虎台遗址

01.南凉

东汉末年,鲜卑一支从塞北阴山、河套一带,迁徙至河西以北,到达今内蒙额济纳旗、甘肃凉州至宁夏北部一带。

三国时期,曹魏镇西将军邓艾又迁数万鲜卑人至凉州东部及青海湖以东,由此鲜卑人在河西一带壮大,最终形成了汉人、羌人、鲜卑人杂居的局面。

历史上称这一支鲜卑人为“河西鲜卑”,也称“秃发鲜卑”,“秃发”其实就是“拓跋”的异译。

西晋初期,爆发了以秃发树机能为首的西北诸民族反晋斗争,斗争最后失败,秃发树机能被杀。此次反晋表现了秃发鲜卑强大的实力。

东晋太元十九年(394),河西鲜卑首领秃发乌孤依附西北霸主后凉吕光,被封为“征南大将军、益州牧、左贤王”。

东晋隆安元年(397),乌孤羽翼丰满,自称大部督、大将军、大单于、西平王,置百官,都城廉川堡(今青海省民和县),年号“太初”。这就是南凉的起始了。

南凉太初二年(398),后凉内乱,乌孤攻取了广武、西平、乐都、浇河、湟河五郡,改称“武威王”。

太初三年(399),迁都乐都(今青海省乐都县);在一次醉酒后,乌孤纵马驰骋,结果从马上掉了下来,摔断了肋骨,伤重而亡。

乌孤的弟弟秃发利鹿孤继位武威王,迁都西平(今青海省西宁市),改元“建和”。

利鹿孤与北凉联盟,进攻后凉,围困其都城姑臧(今甘肃省武威市凉州区)。

南凉建和二年(401),利鹿孤在大败后凉后,又进攻北凉,称霸河西,改称“河西王”。

建和三年(402),利鹿孤病死。

利鹿孤的弟弟秃发傉檀继位,改称为“凉王”,又把都城迁回乐都,改元“弘昌”。由此后世称之为“南凉”。

傉檀武功显赫,不久就攻下了凉州,秃发鲜卑的领地得到极大扩展,大致为今青海省东部、北部及甘肃省西部,国力达到鼎盛!

但多年的穷兵黩武,实际上已耗尽了南凉的钱粮。

南凉嘉平七年(414),南凉欠收,老百姓没有粮食,傉檀于是率军西击乙弗鲜卑,抢得40多万牛马羊牲畜。

西秦见傉檀大军与乙弗鲜卑大战,于是乘机偷袭乐都,俘虏了太子虎台和百官,并将秃发鲜卑一万多人迁于枹罕(今甘肃省临夏市)。

傉檀进退不得,只好投降西秦,次年被毒杀,南凉亡,历3主,国祚18年。

02.虎台遗址

乌孤自立不过3年,兄终弟及,传位利鹿孤;利鹿孤继位也不过3年,兄终弟及,传位傉檀;傉檀立虎台为太子。

傉檀在西平(今西宁)筑“点将台”,高九层,台下可陈兵10万,以太子虎台的名字命名。

黔程注:傉檀太子的名字有两种说法,一是“虎”,一是“虎台”,我更倾向于“虎”这个名字。

中国传统建筑由三个部分组成,即屋顶、屋身、台基,三者之间可以任意组合,也可单独使用,当台基作为一个单独建筑时,就是“台”。

这就是我倾向于傉檀太子的名字应该为“虎”的原因。

如今,虎台周围的附属建筑早已不存,只剩下一个孤零零的土堆,高30米,周长360米。

这是南凉唯一的建筑遗存了,告诉后人它曾经辉煌的历史过往!

《西北行》系列完结;下周续写《贵阳拾遗》系列。

附:本文景点地址

01.沈那遗址:青海省西宁市城北区小桥大街。

02.西宁博物馆:青海省西宁市城北区小桥大街。

03.北禅寺:青海省西宁市城北区祁连路北山。

04.虎台遗址:青海省西宁市城北区西关大街。