从古至今,文学作品浩如烟海,不管是古典的还是现当代的,不管是中国的还是外国的,不管是文言的还是白话的,简直让人读不过来。这样的文学作品难道就没有重复的吗?

当然有重复的。文学作品有同样的内容,但有不同的表达,主要还是语言文字的不同表达。同样写爱情悲剧,古代有很多爱情悲剧,有写人与人之间的爱情悲剧的,也有写人与神或人与妖之间的爱情悲剧的。不管是梁山伯与祝英台的爱情悲剧,还是牛郎和织女的爱情悲剧,亦或是许仙和白素贞之间的爱情悲剧,似乎都有一定的故事套子,有一定的故事元素在里面。就像普洛普写的《民间故事形态学》一书中指出的那样,民间传说故事总是有一个正义的主角,有反面角色,还有主角经历各种艰难困苦,最终有了人们希望的结局,虽然是悲剧,但会给人以心灵的震撼。很多民间故事是群体创作的结果,并不是一个人创作的。因为在民间故事流传过程中,经过人们的口耳相传,很多人自动加工了故事情节,按照自己的意思去加工整理,传到下一个人的耳朵里,下一个人再去加工和整理,就会慢慢形成一种民族认同感,起码代表了民族文化心理。即便是悲剧,也一样会让每一个人认同。很多爱情悲剧都有古典爱情悲剧的套路,就是男女双方恋爱,即便是人妖之恋,人鬼之恋,也仍然是自由恋爱,代表了青年男女的内心需求。但他们的恋爱并非一帆风顺,一定会遇到反对势力,不管是人的阻拦,还是神仙或佛祖的阻拦,都算是反对势力,都会给自由恋爱的青年男女以打击。青年男女会奋起抗争。最终可能成就喜剧,也可能成就悲剧。

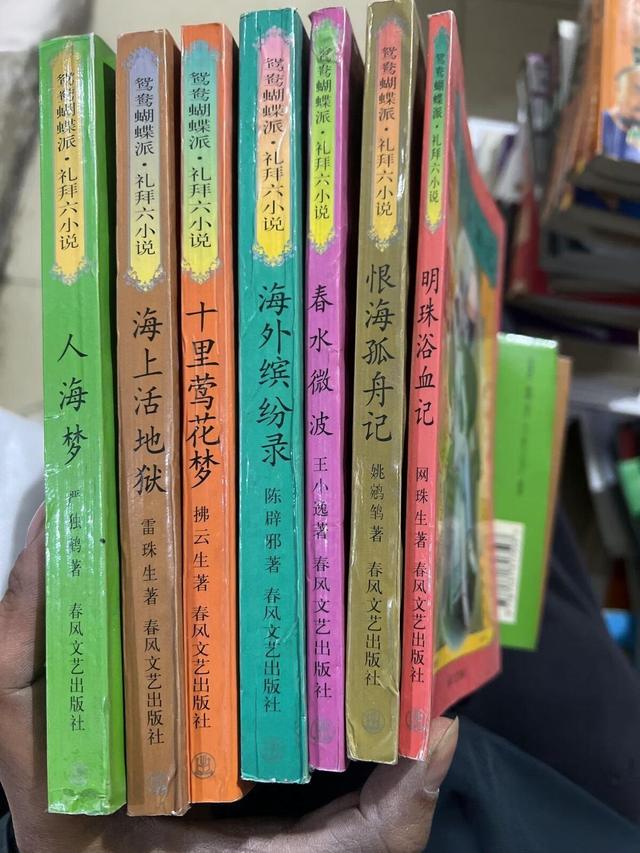

关于恋爱的故事,大多脱不了古代恋爱故事的套子。作者按着套子来写,不管是悲剧还是喜剧,都可以体现很多人的心理,或者说让很多人轻松接受,而不会违背很多人的接受心理。鸳鸯蝴蝶派小说很多都有固定的套路,从现代作家开始写鸳鸯蝴蝶派小说,到当代作家写都市恋爱小说,其实都是一个套子,很多内容是雷同的,只不过变换了时间和地点,变换了人物名称,变换了一些情节,而大体的故事套子却没有变化。但为什么仍然有一部分人喜欢读呢?因为一些人没有看到现代作家写的鸳鸯蝴蝶派小说,只是看到了眼前的都市爱情小说,顺手拿过来就读,以为写得很好,其实只是自己阅读范围有限,只看到了眼前的小说,没有看到整个鸳鸯蝴蝶派小说的全貌,也没有看到鸳鸯蝴蝶派小说的套路。就像外国人看传统戏剧一样,第一次看感觉的惊艳,倘若看多了就会产生审美疲劳,而且会总结出传统戏剧中的很多共同的元素,很多内容也是固定不变的,尤其是程式化的内容、唱腔、动作,很容易让人模仿,当然也很容易让人猜透。艺术倘若让人轻松猜透,就不叫艺术了。

读者会有代际更替的现象,老读者可能读的书很多,能懂一些故事套路,能看到很多故事的雷同内容,而新一代读者读的书很少,似乎只能看到眼前几本书的故事套路,却看不到很多同一类别的故事套路,更看不到不同类别的故事套路。就像一个人看警匪片一样,第一次看,感觉到惊心动魄,因为里面有很多刺激人的元素,有打斗,有飙车,有抢劫银行,有兄弟情等等。当他看多了这样的电影,就会觉得有些内容是雷同的,甚至只是变换了场景和人物而已,具体情节却惊人的一致。很多这样的电影都是犯罪分子非常猖獗,而警局的破案效率低,有破案效率高的警察被警局误会,被吊销了警官证,而他凭借自己的耐力逐渐破案,最终破获巨大案件,将犯罪分子绳之以法,重回警队,算是皆大欢喜。电影有演出的剧本,剧本很多都从小说故事来,小说故事就是作家创作的,很容易出现雷同的现象。故事雷同导致电影剧本雷同,导致电影雷同,直接让观众大倒胃口。倘若观众从来没看过这样的电影,第一次看,就觉得非常新鲜,非常刺激,还以为这样的电影可以获得奥斯卡金像奖呢!

文学作品也是如此。第一次看到文学作品的人觉得写得非常好,其实只是没有看到作者创作的套路,没有认真思考创作的内涵,就被作品本身的故事迷惑了。很多文学作品中的故事都有现实原型,作家只不过改变了故事的叙事方法,改变了叙事的套路,最终让读者容易接受,也容易让读者产生共鸣,就可以轻松俘获读者的心。唐代的元稹写过《莺莺传》,在此基础上,元代的王在实甫写了《西厢记》,一时脍炙人口,而元稹写的《莺莺传》却不被人熟知。李白和杜甫都化用过前人的诗句,说是一种借用,其实是一种抄袭。当代很多作家说是向古代某个作家致敬,其实只是抄袭了古代作家的作品,变了一种表达方式,变成了自己的语言来表达,算是“新瓶装旧酒”,没有太多的创新。读者层出不穷,呈代际更替;作家也会层出不穷,呈代际更替;作品更是层出不穷,呈代际更替。很多作品具有一定的时代性,只是适用于某个时代,时代不同了,作品就失去了魅力。但有的文学经典可以跨越时空存在,被很多时代的读者接受,就是一种特殊的现象,需要读者关注了。

很多文学作品有同样的内容,只不过换了不同的表达方式,换了不同的语言来表达,最终糊弄了读者。其实读者也有作家一样的情感,只不过没有经过专业训练,没有用恰当的语言来表达的能力,就只能通过读文学作品来获得情感共鸣。倘若读者也像作家一样天天写,不断学习,练习文笔,也有可能成为伟大的作家。世间发生的事无非人们看到的那些事件,既有惊天大事,也有鸡毛蒜皮的小事,连同历史都在不断重复潜在的事件,就更不用提文学作品内容的雷同了。换一种表达方式似乎有欺骗读者之嫌,但读者似乎很容易被欺骗,而背后运作的是投入出版界的资本,是资本在打造文学市场,在推动文学作品的出版,也在促使读者接受一些文学作品,却从来不管文学作品的内容是否和前代的作品内容雷同了。说白了,文学有自己的市场,文学作品就是市场上的商品,即便模仿了,雷同了,也不会被读者嫌弃,甚至读者根本认不出来。就好像山寨产品和正规产品一起卖一样,能迷惑消费者的眼睛。消费者怎样选是自己的决定,别人无权干涉。如此一来,很多作家就都喜欢搞故事套子,在套子里填充一些内容,哪怕和前代的作品雷同了,也在所不惜,因为他们要糊弄新时代的读者,赚钱为止,而不是为了搞文学艺术创新,也不是为了启迪读者,更不是为了改变民生,改造社会。

文学作品就是商品,没有为人生的意义,也没有改造国民性的意义,似乎没有那么伟大,至于内容的雷同是常有的事,只要换一种表达方式就可以轻松出版,没必要大惊小怪。