随着时间的推移,美国海军现役的俄亥俄级潜艇逐渐老化,其性能已难以满足未来战略需求。俄亥俄级潜艇自上世纪70年代开始建造,首艇于1981年服役,至今已有数十年历史。尽管该级潜艇在过去的几十年中为美国的战略威慑做出了重要贡献,但其技术和装备逐渐落后,面临着诸多挑战。在这样的背景下,哥伦比亚级潜艇项目应运而生,旨在研发一款新一代的战略核潜艇,以替代老化的俄亥俄级潜艇,确保美国在未来的战略威慑能力。

本研究旨在全面解析美国海军哥伦比亚级潜艇项目,深入探讨其发展历程、技术特点、战略意义以及面临的挑战。通过对该项目的详细分析,揭示美国海军在战略核潜艇领域的发展趋势和战略意图,为我国相关领域的研究和发展提供参考和借鉴。同时,本研究也将关注哥伦比亚级潜艇项目对国际战略格局的影响,以及其在未来海战中的潜在作用。

在国外,美国海军官方及相关研究机构对哥伦比亚级潜艇项目有着较为深入的研究和报道。美国海军发布的一系列文件和报告,详细阐述了该项目的发展规划、技术指标以及战略意义。美国国会研究服务部发布的《海军“哥伦比亚”级弹道导弹核潜艇项目:背景与问题》报告,对项目的背景、发展历程、面临的问题等进行了全面的分析,为研究该项目提供了重要的参考依据。此外,一些军事专家和学者也从不同角度对哥伦比亚级潜艇进行了研究,如分析其技术特点对未来海战的影响,探讨其在战略威慑中的作用等。

一方面,对于哥伦比亚级潜艇项目的一些关键技术细节,由于美国的技术保密,研究还不够深入和全面。例如,S1B新型核反应堆的具体技术参数和性能特点,以及其在全电推进系统中的应用等方面,还存在很多未知之处。另一方面,对于该项目在未来海战中的具体作战运用和战术研究相对较少,更多的是从战略层面进行分析。此外,对于哥伦比亚级潜艇项目对全球海洋安全秩序的影响,以及如何应对其带来的挑战等方面的研究还不够系统和深入。

本研究将试图弥补这些不足,通过多渠道收集信息,深入分析哥伦比亚级潜艇项目的技术特点和战略意义,并结合未来海战的发展趋势,探讨其可能的作战运用和对国际战略格局的影响。同时,将从多个角度思考如何应对哥伦比亚级潜艇带来的挑战,为我国的战略决策提供参考。

1.3研究方法与创新点本研究采用了多种研究方法,以确保对美国海军哥伦比亚级潜艇项目的解析全面、深入且准确。

文献研究法是本研究的重要基础。通过广泛收集和分析国内外相关的学术文献、研究报告、新闻报道以及美国海军官方发布的文件,如美国国会研究服务部发布的《海军“哥伦比亚”级弹道导弹核潜艇项目:背景与问题》报告,获取了关于哥伦比亚级潜艇项目的丰富信息。这些文献涵盖了项目的发展历程、技术特点、战略意义、成本分析以及面临的挑战等多个方面,为研究提供了全面的资料支持 。通过对这些文献的梳理和分析,能够系统地了解该项目的全貌,把握其发展脉络和关键问题。

案例分析法也是本研究的重要手段。将哥伦比亚级潜艇项目作为一个典型案例,深入剖析其在技术研发、项目管理、战略运用等方面的具体做法和经验教训。通过与其他国家的战略核潜艇项目,如俄罗斯的北风之神级核潜艇进行对比分析,从多个角度揭示哥伦比亚级潜艇的优势与不足,以及在国际战略核潜艇领域中的地位和影响。例如,在技术特点方面,对比哥伦比亚级潜艇与北风之神级核潜艇的动力系统、武器装备、隐身性能等,分析美国在战略核潜艇技术上的发展方向和创新之处。

此外,本研究还运用了专家访谈法。通过与国内相关领域的专家学者进行交流和访谈,获取他们对哥伦比亚级潜艇项目的专业见解和深入分析。专家们凭借其丰富的研究经验和专业知识,从不同角度对该项目进行了解读,为研究提供了独特的视角和有价值的建议。例如,在探讨哥伦比亚级潜艇对国际战略格局的影响时,专家们结合国际政治、军事战略等方面的知识,分析了该项目可能引发的战略平衡变化以及各国的应对策略。

本研究的创新点主要体现在以下几个方面:一是多维度解析项目。从技术、战略、经济、国际政治等多个维度对哥伦比亚级潜艇项目进行全面解析,突破了以往研究仅侧重于技术或战略某一方面的局限,更全面地揭示了该项目的本质和影响。在分析技术特点时,不仅关注其先进的武器装备和动力系统,还探讨了这些技术对潜艇作战效能和战略运用的影响;在研究战略意义时,结合国际战略格局的变化,分析了哥伦比亚级潜艇在维护美国战略威慑能力和全球战略布局中的作用。二是挖掘潜在问题。通过深入研究,挖掘哥伦比亚级潜艇项目在技术可靠性、成本控制、国际安全等方面可能面临的潜在问题,并提出相应的思考和建议。例如,在成本控制方面,分析了该项目高昂的造价对美国海军预算和国防战略的影响,以及可能面临的成本超支风险;在国际安全方面,探讨了哥伦比亚级潜艇的部署可能引发的地区安全紧张局势和军备竞赛问题。

海基核力量作为美国“三位一体”核力量的关键组成部分,在其国家安全战略中占据着举足轻重的地位。自冷战时期以来,海基核力量凭借其独特的优势,成为美国战略威慑的核心力量之一。

海基核力量的生存能力极强。与陆基核力量相比,陆基洲际弹道导弹发射井位置相对固定,容易成为敌方首轮打击的目标,在遭受大规模攻击时,生存概率较低。而海基核力量搭载于战略核潜艇之上,能够在广袤无垠的海洋中自由游弋。海洋面积广阔,约占地球表面积的71%,这为战略核潜艇提供了巨大的隐蔽空间。据统计,要在如此庞大的海洋中搜索一艘核潜艇,其难度相当于在一片广袤的森林中寻找一片特定的树叶。即使敌方拥有先进的侦察技术,也难以对战略核潜艇进行全方位、实时的监控。以美国俄亥俄级战略核潜艇为例,在冷战时期,它多次成功地在苏联的反潜监视下完成战略巡航任务,充分展示了海基核力量强大的生存能力。

海基核力量的隐蔽性极高。战略核潜艇采用了一系列先进的隐身技术,如艇体采用特殊的外形设计,减少航行时产生的水流噪声;艇体表面敷设消声瓦,降低潜艇自身的声学特征;采用先进的降噪技术,对潜艇内部的机械设备进行减振处理,减少机械噪声的产生。这些技术的综合应用,使得战略核潜艇在水下航行时几乎“悄无声息”。美国海军在相关测试中发现,经过隐身技术优化的战略核潜艇,其水下噪声可降低至接近海洋背景噪声的水平,敌方声呐系统很难对其进行有效探测。这种高隐蔽性使得海基核力量能够在敌方毫无察觉的情况下,接近目标区域,为实施核打击提供了突然性和有效性。

海基核力量还具有强大的机动性和灵活性。战略核潜艇可以根据战略需求,随时调整部署位置,迅速抵达全球任何海域。在国际局势紧张或危机时刻,海基核力量能够快速响应,对敌方形成有效的威慑。在海湾战争期间,美国的战略核潜艇迅速部署到波斯湾附近海域,其携带的潜射弹道导弹对伊拉克等国构成了强大的威慑,为美国在战争中的战略决策提供了有力支持。同时,海基核力量还可以与其他军事力量协同作战,形成多层次、全方位的战略打击体系,增强美国的整体军事能力。

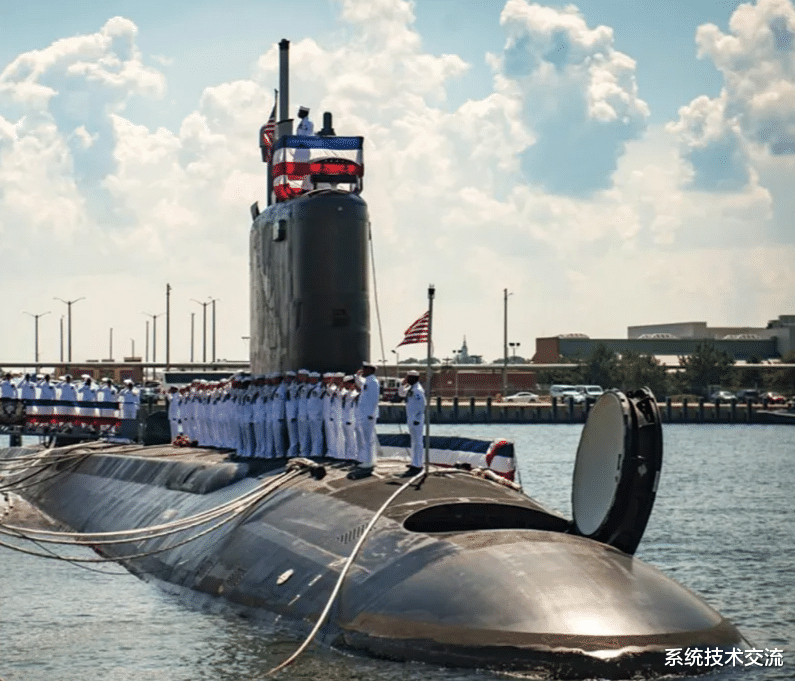

2.2俄亥俄级潜艇的局限性俄亥俄级潜艇自上世纪80年代初服役以来,虽曾凭借先进技术和强大作战能力,成为美国海基核力量的中流砥柱,在冷战时期发挥了关键作用,对苏联形成强大威慑。但随着时间推移,在技术、性能和服役年限等方面暴露出诸多局限性,难以满足现代战争需求。

在技术层面,俄亥俄级潜艇技术逐渐落后。以声呐系统为例,其早期配备的BQQ - 6声呐系统,相较于现代先进声呐技术,探测距离、精度和目标识别能力均存在较大差距。在复杂海洋环境中,面对敌方先进的隐身潜艇,该声呐系统可能无法及时、准确地探测到目标。在北极地区,由于冰层覆盖和特殊的海洋环境,俄亥俄级潜艇的声呐系统性能受到严重影响,难以有效执行任务。此外,俄亥俄级潜艇的通信技术也相对滞后,难以满足现代战争中对实时、高速、安全通信的需求。在与其他作战单位协同作战时,通信的延迟和不稳定可能导致作战行动的不协调,影响作战效果。

从性能角度看,俄亥俄级潜艇存在诸多不足。其反应堆老化问题严重,导致动力输出不稳定。俄亥俄级潜艇采用的S8G反应堆,经过多年使用,堆芯燃料逐渐消耗,性能下降。这不仅影响潜艇的航速,使其难以快速响应作战任务,还增加了维护成本和安全风险。据美国海军相关数据显示,近年来俄亥俄级潜艇因反应堆问题导致的故障次数呈上升趋势,严重影响了潜艇的在航率。在武器装备方面,俄亥俄级潜艇携带的“三叉戟” C - 4和D - 5导弹,虽在射程和精度上曾具有优势,但面对现代先进的导弹防御系统,其突防能力受到严峻挑战。一些国家研发的新型反导系统,能够对“三叉戟”导弹进行有效拦截,降低了俄亥俄级潜艇的威慑力。

在服役年限上,俄亥俄级潜艇面临着巨大挑战。多数俄亥俄级潜艇服役已超30年,接近或超过其设计使用寿命。潜艇艇体结构因长期受到海水腐蚀和水压作用,出现疲劳和裂纹等问题,严重影响潜艇的安全性。美国海军对俄亥俄级潜艇的检查发现,部分潜艇的艇体结构强度下降,在执行深潜任务时存在安全隐患。此外,潜艇上的设备陈旧,可靠性降低,维修难度和成本不断增加。一些关键设备,如电子设备和机械部件,由于技术过时,难以找到合适的替代品,导致维修周期延长,影响潜艇的正常使用。

2.3哥伦比亚级潜艇项目的提出面对俄亥俄级潜艇的诸多局限,美国海军早在2007年便开始未雨绸缪,启动了“下一代海基战略威慑力量”研究计划(SBSD)。该计划旨在深入探讨和研究未来海基战略威慑力量的发展方向和需求,为新一代战略核潜艇的研发提供理论基础和技术储备。在研究过程中,美国海军对全球战略形势、潜在对手的军事能力以及自身的战略需求进行了全面而深入的分析。通过对大量情报数据的研究和模拟推演,美国海军认识到,随着国际形势的变化和军事技术的发展,现有的俄亥俄级潜艇将难以满足未来的战略需求,必须研发一款具有更先进技术和更强大性能的新一代战略核潜艇。

2008年,美国海军进一步设立了“俄亥俄”替代项目办公室,专门负责推进新一代战略核潜艇的研发工作。该办公室的成立,标志着美国海军在新一代战略核潜艇的研发上迈出了实质性的步伐。办公室汇聚了来自海军、科研机构和军工企业的专业人才,他们共同协作,制定了详细的研发计划和时间表。在接下来的几年里,项目办公室开展了一系列的技术研究和方案论证工作,对新一代战略核潜艇的设计方案、技术指标、武器装备、动力系统等关键问题进行了深入研究和探讨。

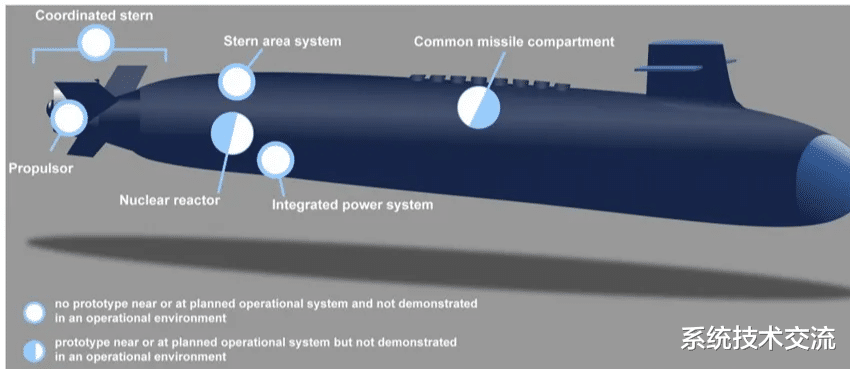

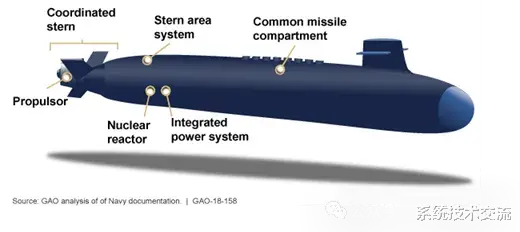

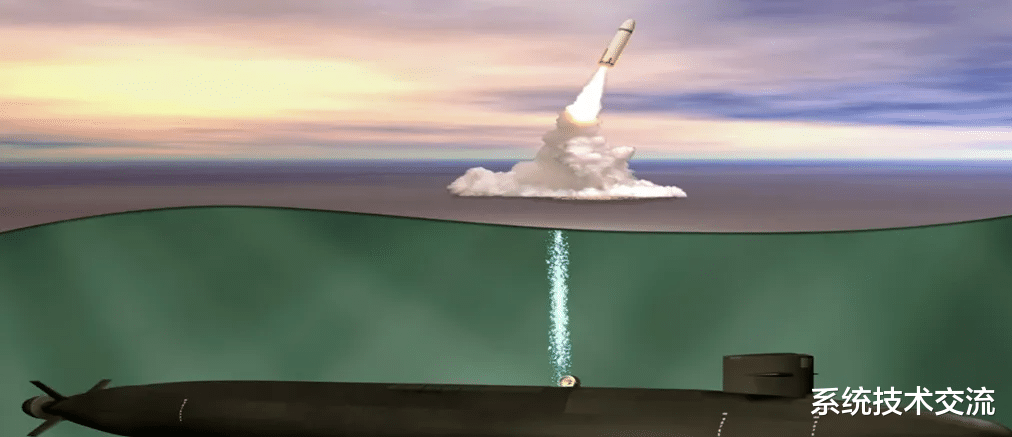

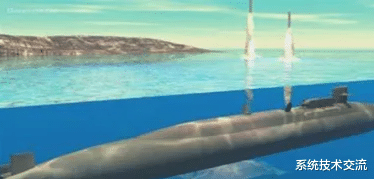

2010年9月,该项目达到里程碑A并正式进入技术发展阶段,被命名为“哥伦比亚”级。这一阶段的开启,意味着哥伦比亚级潜艇项目从前期的研究和规划阶段,正式进入到技术研发和工程设计阶段。在技术发展阶段,美国海军投入了大量的资金和人力,开展了一系列关键技术的研发工作。在动力系统方面,研发团队致力于研发新型核反应堆,以提高潜艇的动力性能和续航能力;在武器系统方面,对“三叉戟”潜射弹道导弹进行了改进和升级,提高了导弹的射程、精度和突防能力;在隐身技术方面,采用了一系列先进的隐身技术,如优化艇体外形设计、敷设新型消声瓦等,以降低潜艇的声学特征,提高其隐身性能。

根据计划,美国海军将在未来30年建造12艘哥伦比亚级潜艇,用以全面替换现役的14艘俄亥俄级潜艇。这一庞大的建造计划,充分体现了美国海军对哥伦比亚级潜艇的高度重视和对未来战略需求的深刻认识。哥伦比亚级潜艇的建造,将使美国海军的海基核力量得到全面升级,提升其在全球范围内的战略威慑能力。12艘哥伦比亚级潜艇的服役,将确保美国海军在未来几十年内拥有一支强大的海基核力量,能够随时对潜在对手形成有效的威慑,维护美国的国家安全和战略利益。

三、哥伦比亚级潜艇项目关键技术3.1动力系统3.1.1 S1B型核反应堆3.1.2全电推进技术

三、哥伦比亚级潜艇项目关键技术

3.2武器系统3.2.1 “三叉戟” II D5LE潜射战略核导弹3.2.2武器搭载与发射系统

3.3静音技术

3.3.1艇体设计优化3.3.2降噪设备与技术

3.4电子与信息化系统

3.4.1先进声呐系统3.4.2作战指挥与控制系统

四、哥伦比亚级潜艇项目面临的挑战

4.1技术难题4.1.1新型技术的整合与验证4.1.2可靠性与稳定性问题

四、哥伦比亚级潜艇项目面临的挑战

4.2成本压力4.2.1高昂的研发与建造成本4.2.2全寿命周期成本控制

4.3供应链风险

4.3.1关键零部件供应问题4.3.2供应商的稳定性与合作关系

4.4人员与劳动力短缺

4.4.1专业技术人才匮乏4.4.2劳动力市场竞争与吸引人才的挑战

五、哥伦比亚级潜艇项目的战略意义

5.1对美国海基核威慑的提升5.1.1增强核威慑的有效性5.1.2维持战略平衡

五、哥伦比亚级潜艇项目的战略意义

5.2对美国海军战略的影响5.2.1作战能力的提升5.2.2战略布局的调整

5.3对国际军事格局的影响

5.3.1引发军备竞赛的可能性5.3.2推动潜艇技术的发展与竞争

六、结论与展望

6.1研究总结6.2项目前景展望6.3研究不足与未来研究方向