F-4是美国海军60年代发展的一款舰载战斗机,后来也进入美国空军服役,在战机划分标准上,属于第二代。跟那个时代的诸多战机一样,F-4也是追求的高空高速性能,最大速度能达到2马赫。但是跟苏系的米格-21、苏-15等轻型战机不同,F-4的空重达到了13吨(米格21才6吨),最大起飞重量可以达到28吨(米格21才9.6吨),属于重型战斗机的标准。得益于双发设计,且F-4使用的J79涡喷发动机(就是F-16/79用的那个发动机)单台最大推力达到了7吨(后期型号达到了7.9吨),使得硕大的F-4仍旧保证了不错的机动性能和空战能力。另外,F-4的双发布局,也让机身有充足的空间布置挂点。F-4的挂点一共有9个,其中机腹下5个、机翼下4个。加上F-4完善的火控系统,5吨的载弹量,这让F-4可以执行空战、对地攻击等多种任务。

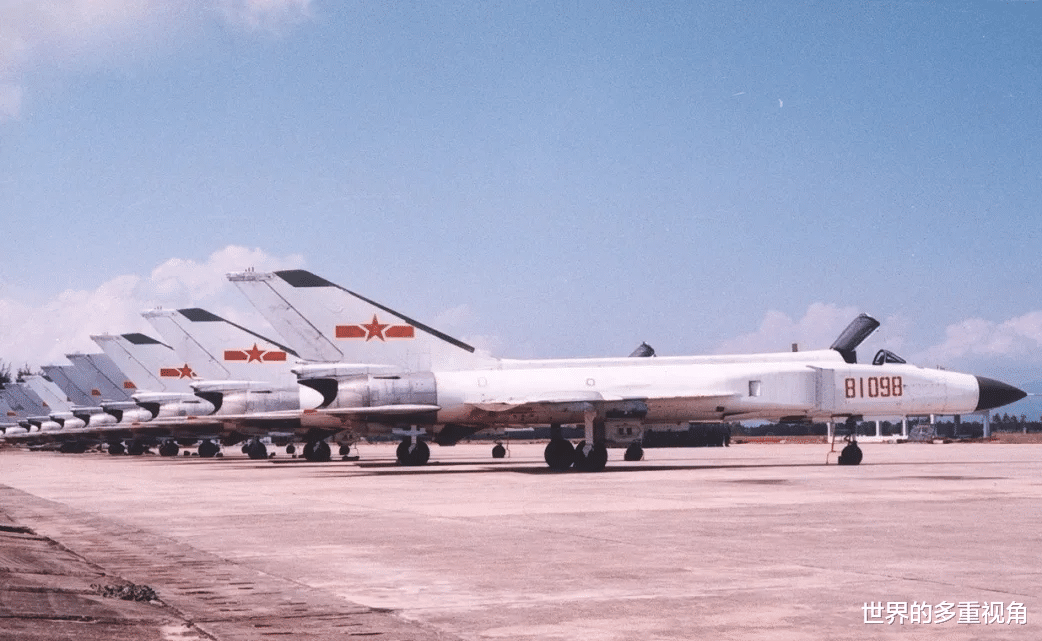

F-4早期在越战时的空战表现不佳,主要是因为那时候的空空导弹技术还没成熟,而F-4又急功近利的抛弃了机炮。所以到F-4E这个型号时,又把机炮加了回来。到80年代,因为火控雷达、空空导弹的进步,F-4的性能已经无限接近三代机。美国空军主流的空战武器,比如AIM-7F麻雀空空导弹、AIM-9L/M响尾蛇近距格斗弹、AGM-88反辐射导弹,以及主流对地攻击武器,比如宝石路系列制导炸弹,都可以使用,是一款正儿八经的多用途战斗机。此时的F-4,全方位超过80年代中国空军的所有现役战机,包括歼-8II。

现在我们假设一下,如果当时只引进了F-4,或者引进了生产线,分别会对中国空军乃至航空工业会产生什么影响。

为了让讨论更加落地一点,我们就以80年代大量出口的F-4E作为参考。

1.如果只引进F-4E整机的话,可以获得中国空军梦寐以求的中距拦射能力。F-4E优秀的高速截击能力+AIM-7E麻雀导弹的配置,可以让中国空军更为轻松的应对苏联轰炸机群的威胁。

并且,中国航空业显然会对F-4E的机载雷达、麻雀导弹进行逆向仿制工作,并用在国产战机上,那么歼-8II很可能会提前修成正果。

当时半途而废的“八二工程”都能让中国航电技术学到点东西,并在1995年让歼-8II磕磕绊绊的实现了中距拦射能力。那么,完全拿到手F-4E显然可以起到更大的帮助。

而且,F-4E的J-79涡喷发动机,还能成为国产涡喷-13/14的研发参考。那么,90年代搞歼-8III的时候,是不是就有可能不被发动机掣肘了呢?

但是F-4E具备的对地攻击能力,美国却未必会给。那会儿美国跟中国的关系,也没有好到紧密无间的程度。现实中双方已经达成的军售合作(比如“八二工程”),基本都是奔着提高中国空军防御能力去的。

2.如果引进F-4E的生产线和技术,那情况可能就不一样了。

考虑到上个世纪80年代,中国空军和航空业略显混乱的发展规划,F-4E生产线的到来,绝对会对当时的一些航空项目产生不利影响。首先,歼-8II可能会影响,装备数量大减。

相比于大航程、大载弹量、火控完善的F-4E,歼-8II真的没有优势。哪怕允许中国生产的F-4E没有对地攻击能力,歼-8II也没有生存空间,因为后者也没有这个能力。

当然,考虑到F-4E的技术复杂度高,也会更贵。那么有可能把它的技术移植到歼-8II上,并且小批量生产一批,作为F-4E的补充,是有可能的。

其次,歼轰-7飞豹的项目也可能会受阻,甚至可能无了。

飞豹一开始的定位就是反舰导弹发射平台,靠着海军的经费支持才活了下来。海军对飞豹的数量需求没那么大,整个90年代也就装备了二十来架而已。

如果能生产F-4E,在这么个改进潜力巨大的平台面前,海军后续就没有动力去搞飞豹了。甚至,英国后来给F-4换装斯贝涡扇发动机这个措施,都可能被海军借鉴过来。

其次,歼-7会提前迎来大改。

假如F-4E是交给沈飞(112厂)那边生产,那么为了保证成飞(132厂)在歼-10到来之前能活下去,歼-7不会被强制取消。

不过,歼-7在90年代出现大改方案(比如下颚进气的歼-7FS、两侧进气的歼-7MF)可能会在80年代提前出现。

因为F-4E的航电和雷达,是可以给歼-7用的。考虑到歼-7这种单发轻型机的成本不高,没准空军会推出F-4E+歼-7(大改)这种轻重搭配方案,作为乞丐版的F-15+F-16组合。

那就剩下最后一个问题:如果中国引进并吃透了F-4E,那90年代初期还会不会引进苏-27?

评论列表