近代以来,新资料陆续问世,成为欧洲东方学界、日本东洋史学界,和以罗、王等人为代表的中国学人关注的焦点,对新史学的发展影响至深。1925年7月,王国维在清华园演讲,称当今为“自来未有能比”的“发见时代”,并将各大发现总结为甲骨、简牍、敦煌卷轴、内阁档案以及“中国境内之古外族遗文”等五项。[①]最后一项,正是国内极缺,而王氏即将着手研究,与国际对话的领域。

在出土外族遗文中,与西夏有关的多语文献,尤其是西夏文文献,数量之多,远胜同类。党项—西夏自唐末割据,北宋时建国称帝,而亡于蒙古,历时数百年。因元人未予修史,存世史料极少,西夏文亦于明代失传。清末民初,欧洲学者陆续对零星发现的西夏文资料初步研究。[②]尤其是1908年起,俄国科兹洛夫(Kozlov)与英国斯坦因(Stein)等探险队多次在西夏故地黑水城(今内蒙古自治区额济纳旗)发掘,获得大量文献,[③]法、俄、德、美、日等国均有研究成果问世,逐渐形成以研究西夏语文为主,旁及文化、历史等方面的现代西夏学。[④]中国学者里罗振玉率先于1912年在日本获得资料,与其子罗福成、罗福苌展开研究,尤以后者用功极勤,而且天资聪颖,涉猎欧洲和古代东方多语言,很快做出杰出贡献。然而,罗福苌在26岁过早离世,整理其遗著的老辈沈曾植,不久也谢世。国内研究陷入低潮,并且在方法上难有突破。

因此王国维在演讲中谈到西夏学时,除已故罗福苌外,仅能举“今苏俄使馆参赞伊凤阁博士(Ivanoff)更为西夏语音之研究”,[⑤]伊氏于此前一年来到北大国学门指导有关课程。[⑥]不过,他的新同事——即将留学归来的陈寅恪,[⑦]将对国内西夏学的推进产生重要影响。陈先生的学行为世人所仰,他精通多种语文的事迹,长期备受瞩目。[⑧]但是他在西夏文上的造诣,却少有人关注,即使在罗列陈氏掌握的多门语文时,也时有忽略。如史学史家杨翼骧所言,西夏学“以文字难通,能从事研究者甚少”。[⑨]治学术史者往往不会深究这门“绝学”,而专门的学科史回顾,则偏重于研究成果。[⑩]陈寅恪的西夏学渊源、有关研究和教学活动,以及在学术流变中发挥的作用等诸多问题,尚待钩沉。

一

陈寅恪在留学时期已对西夏学有所关注。我们今天所能见到的最早材料,是其留德时期的笔记本。据季羡林先生介绍,陈氏留德时的64本笔记中有两本关于西夏文:

第一本 封面上题西夏《法华》。里面抄的是西夏文四字句,附有西藏文和汉文译文。

第二本 封面上题河西。里面抄的是西夏字,附有汉文译文。[⑪]

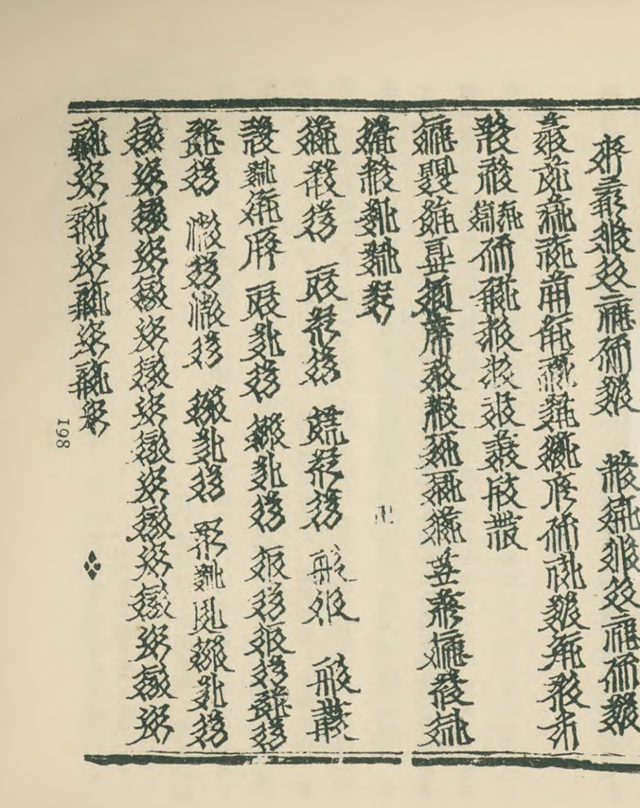

西夏文笔记的第一本题“西夏《法华》”,应指西夏文《妙法莲华经》,“西夏文四字句”即《法华经》里的四言偈颂。1900年庚子之乱中,法国伯希和(Pelliot)、毛利瑟(Morisse)和贝尔多(Berteaux)等人,在北京白塔下的废纸与旧书堆中,偶得泥金写本西夏文《妙法莲华经》。毛利瑟后来刊布其研究成果及写本影印件,中国学者罗福成等人对此亦有考释。而且柏林图书馆已于1908-1912年间购入《妙法莲华经》部分原件,[⑫]因此陈氏获取有关资料应为便利。陈寅恪曾在信中向胡适透露,此馆所藏《甘珠尔》上有手写西夏文,[⑬]他很可能也可以见到《法华经》原件。

(参见史金波《泥金写西夏文〈妙法莲华经〉的流失和考察》)

陈寅恪笔记中还有一本汉文《法华经》,他应该是采用汉文本与西夏文本对照的方式进行解读,值得注意的是,其笔记附有“西藏文、汉文译文”,在当时便已进行夏、汉、藏文的对勘,颇具前瞻性。西夏文笔记第二本题“河西”,为元代对西夏的称呼。其中对西夏字及译文的抄录,或为其研究之整理。

据张国刚先生分析,这64个笔记本是选学有关课程或讨论课(seminar)的笔记,陈寅恪曾修过藏文、蒙文、梵文、巴利文等课程。[⑭]但目前尚未有资料显示陈寅恪修过有关西夏语文的课程。不过,柏林既藏有西夏文献,又有本哈第(Bernhardi)与查哈(Zach)等研究西夏的学者,而且陈寅恪在留法时便与伯希和有过接触,这些都可能促使他关注西夏学。当然,也有可能为陈氏自修,他接受东方语文学训练多年,[⑮]西夏文属于其关注领域,又恰逢相关研究兴起,很难不引起注意。总之,陈寅恪在留学时,曾致力于西夏文,对国际研究前沿有切身体会。他所受多年东方学、宗教学的训练,以及所学的多种语文,正是治斯学的必备知识。

二

陈寅恪归国就任清华国学研究院导师后,以西域史地、佛经多语对勘等领域为其治学方向,开设有关课程。不过他并未开展西夏学的研究,但是在这方面的造诣,已为学界所瞩目。1929年初,朱希祖在《西夏史籍考》中曾言:

余闻友人陈寅恪君言,现代所得西夏文最多者,为俄国,德国仅有莲花经一种,亦不全,近吾国所出版之西夏国书略说,及西夏译莲花经,即其绪余;至於西夏字典俄人闻已有之,然秘不肯示人,甚可慨也!陈氏为吾国最精博之言语学家,亦颇研究西夏文,其言其可信。[⑯]这表明陈氏依然保持对国际西夏学研究前沿的关注,并为同仁所知,朱氏将他誉为“吾国最精博之言语学家”。以朱希祖对西夏研究的熟稔,尚需陈氏引介国际西夏学的知识。“闻已有之”(1943年增补发表时改作“或以有之”)的“西夏字典”应指未公布的西夏文献《文海》类、《同音》类,[⑰]国内虽为出土地,但学者手中的资料却极为缺乏,“甚可慨也”。

不过,就在此年,原先于1917年在宁夏灵武出现的一大批西夏文献重现于世,一度将卖与外国。经朱希祖等人紧急周旋,1929年秋,国立北平图书馆以巨款购得。[⑱]此事件轰动一时,时人誉之为“中国近世学术上一巨大发现”,并曾聘陈寅恪和钢和泰(Stael-Holstein)“详为审查”。[⑲]由此可见陈寅恪在西夏学上的积累与声望。同时,史语所于此年迁入北平,其主导者傅斯年等人都力主夺回东方学之正统,[⑳]兼职史学及文籍考订组的陈寅恪也有“共同的情绪”,[21]而国外学者擅胜的西域历史语言领域,自然是争夺重点。该领域研究向来受到史料占有的制约,这批宝贵新资料的入藏,堪称天赐良机。北平图书馆与中研院商定,由后者设定奖学金鼓励国内学者从事研究。

在此契机下,陈寅恪开展西夏学研究,而且还指导学生王静如加入其中。王氏为清华国学研究院第四届学生,于此年6月刚入职史语所任助理研究员。王静如在晚年曾谈到,“回忆三十年代初,我有幸从事西夏研究,那时我仅20来岁(风华正茂),毅然承担了攻克西夏文字这一任务”,[22]他当初接受重托的决心与风采,可见一斑。王氏的毕业论文由赵元任指导研究音韵,虽然未受陈寅恪的直接指导,但该院师生联系紧密,私下请益交流颇多,陈氏的学问尤靠漫谈形式传授。研究院后期,随着王国维、梁启超相继谢世,赵元任、李济又多外出考察,陈寅恪堪为中流砥柱。而且从事西夏研究所需的多种古语文、比较语言学和宗教学等储备,正是陈寅恪的专长,王氏有关知识应主要源自陈氏传授。[23]

(中国嘉德2015春季拍卖会第2033号拍品)

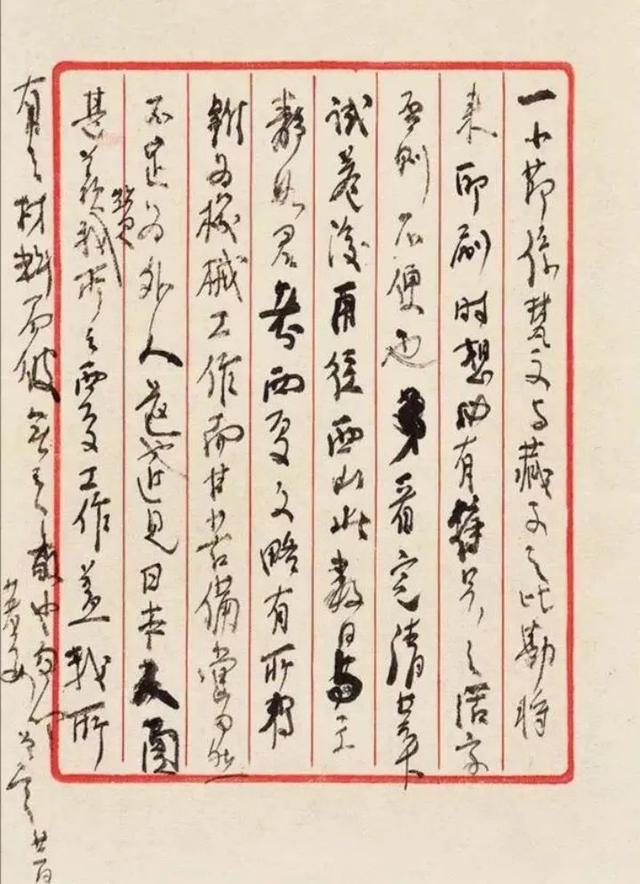

在此因缘之下,陈寅恪遂与王静如合作研究,陈氏致傅斯年之信中记载:

此数日与王静如君考西夏文,略有所得,虽为机械工作而甘苦备尝,然不足为外人道也。近见日本人函,甚羡赞我所之西夏工作,盖我所有之材料而彼无之故也。[24]虽然拥有独家材料,让日本人羡慕不已,[25]然而释读过程十分艰辛。除入藏新品外,二人还研究已刊文献如斯坦因所获《大般若经》残卷。陈寅恪最初未能判定经文内容,待到王静如初步注释并“持以见示”后,再次审定,认为残卷可能译自《大般若经》,遂将有六百卷之多的此经“反覆检阅”,幸而找到相应部分,得以确定其内容,方能对勘解读。陈氏写道:

当时王君拟译之西夏文残本仍有西夏原字未能确定及无从推知者。故比勘异同印证文句之际,常有因一字之羡馀,或一言之缺少,亦须竟置此篇,别寻他品。往往掩卷踌躇。废书叹息。故即此区区检阅之机械工作,虽绝难与昔贤翻译诵读之勤苦精诚相比并。然此中甘苦,如人饮水,冷暖自知。亦有未易为外人道者也。[26]二人研究的难度之高、用功之勤,于此毕现。虽然劳多功少,不过即使细微的发明,也足为“治西夏学者之一快也”。通过这种的训练,王静如迅速成长起来。傅斯年对其研究高度关注,据谢保成先生考察,1930年的年度报告对王静如的研究,甚至几于逐月记录。[27]在师长的帮助和督促下,王静如成果迭出,且与国际学界交流密切,于1932-1933年出版三辑《西夏研究》,获得汉学界的至高荣誉儒莲奖,成为中国个人获奖第一人(1936年),时年仅33岁,为史语所同仁与国际学界的竞争添上浓墨重彩的一笔。

王静如的成就,离不开陈寅恪的传授启迪,乃至手把手式的指导。此外,《国立北平图书馆馆刊》组织出版“西夏文专号”,是凝结各国学者成果的国际西夏学里程碑著作,陈寅恪不但协助王静如审定俄藏西夏文书目的译释,[28]而且在“西夏文专号”的封二,是《西夏研究》第1辑的广告,前人少有留意的是,此广告中的署名里陈寅恪位列第二著者,正式出版时却只署其学生王静如一人。此刊在王氏论文外,另有陈寅恪两篇文章,署名的变更应是代表着陈氏的意见。没有他倾力倾心的培养和提携,难以想象王静如会在短短数年内取得如此大的成就与声望,并最终成为中国“近代意义上西夏语言文献研究的开拓者”。[29]

三

陈寅恪的西夏学研究成果,主要体现于已发表的两篇论文。其一为《西夏文佛母大孔雀明王经夏梵藏汉合璧校释序》。[30]陈氏此文举出二事,第一是考察其经题“𘞗𗥺(种咒)”,利用西夏文、梵文、藏文和汉文的比较,推求其翻译来源,提出译自藏文先于汉文等假设。第二是引钱谦益文集中的史料,推断亡国后西夏文献的流传。此篇除收于王静如《西夏研究》第一辑外,还曾单独刊载,[31]而且收入自己在清华的讲义《敦煌小说选读》中,作为仅有的三篇自撰文章之一,[32]反映出作者十分珍视。其中最重要的原因,应是此文在具体研究之外,在方法上示范所谓比较语言学,足以引领新风气。这一理念直接体现在序文中对王静如作品的评价:

治吾国语言之学,必研究与吾国语言同系之他种语言,以资比较解释,此不易之道也。西夏语为支那语同系语言之一,吾国人治其学者绝少,既有之,亦不过以往日读金石刻词之例,推测其文字而已,尚未有用今日比较语言学之方法,……有之,以寅恪所知,吾国人中盖自王君静如始。然则即此一卷佛母孔雀明王经之考释,虽其中或仍有俟他日之补订者,要已足开风气之先,而示国人以治国语之正轨,洵可称近日吾国学术界之重要著述矣。[33]陈寅恪将王静如这一年轻人的著作誉为“近日吾国学术界之重要著述”,评价极高。一方面王氏此作有突出贡献,另一方面,实为借评价王文而提倡“比较语言学之方法”,尤其是用“吾国语言同系之他种语言”进行比较,即陈寅恪所学并示范,而王静如继之的方法。因此“足以开风气之先,而示国人以治国语之正轨”。陈氏早在归国前便倡言“为中藏文比较之学,则成效当较乾嘉诸老,更上一层”,[34]然而其主张却未受足够重视。以西夏研究为例,当时已有成果除辑佚补史以外,便是金石考订,在文字释读上进展有限。罗福苌年少有为,本可更进一步,却不幸英年早逝,遂“不过以往日读金石刻辞之例”,与国外研究的差距渐大。在其他领域,则出现附会西学的做法。1932年陈寅恪因对对子的试题引发争论,痛斥时人附会西学进行比较的做法,感叹“呜呼!文通,文通,何其不通如是耶”?并多次提及“藏缅语系比较研究之学未发展”、“而与汉语同系之语言比较研究,又在草昧时期”等等。[35]西夏语属于汉藏语系藏缅语族,正是他认为应该进行比较研究的对象。在《西夏研究》第一辑的广告中,此篇名为“西夏文佛母大孔雀明王经考释序”,出版时改为“西夏文佛母大孔雀明王经夏梵藏汉合璧校释序”,把“考”改为“校”,特意突出“夏梵藏汉合璧”,正是凸显比较语言法的特征。

其二为《斯坦因Khara-Khoto所获西夏文大般若经考》一文,Khara-Khoto即黑水城。该文具体考察两个西夏文词语,指出西夏译佛经有直译与意译两种不同的风格。两篇论文篇幅不长,所见资料有限,多仅以提问题的形式作初步考察。不过陈氏所举均为西夏学的关键性命题,至今仍待后学继续探索,颇可见其慧眼卓识。此外,他还对西夏故地的译名进行过探讨。[36]中古史研究中偶有论及党项-西夏史,他将党项纳入唐代外族连环性中考察,[37]重视西夏的历史影响,指出“西夏之拓拔氏则关系吾国史乘自北宋至元代者,至巨且繁”,[38]尤其是在党项王族拓跋氏的族源问题上,颇具史识。[39]

然而,在发表两篇西夏学论文之际,陈寅恪转向“禹内”之学,致力于中古文史研究,一举奠定其学术地位。但是对于西夏学在内的西域历史语言领域,却成为一个遗憾。四年后,陈寅恪在闻宥的信中说,“近日友人王君归自欧,渠本治西夏语文者,最近於契丹女真文亦有所论说。寅数年以来苦於精力不及,‘改行’已久,故不能详其所诣,然与之谈及亦忻羡不已”。[40]“精力不及”或是实情,不过陈寅恪的“改行”应也有其他原因,学界多有讨论,兹不赘述。但是从信中可以看出,他对这一领域依然充满兴趣,对王氏所言“忻羡不已”,抗战时期陈氏还曾为郑天挺订正梵文。[41]然而人生浮沉,陈寅恪最终还是放弃了有关研究。

四

陈寅恪治西夏学,虽然有新资料出现的偶然因素,但与他所受东方学之训练和早年研究旨趣一脉相承。陈氏留学多年,具有国际前沿视野,同样深受域外汉学影响的王国维、陈垣等人,均有近似现象。[42]不过,如王国维给罗福苌的祭文中所言,“我老师宿儒,以文字之不同,瞠目束手,无如之何”。[43]虽有谦逊的成分,却也流露出一丝遗憾。晚清以降的西夏研究,如戴锡章辑《西夏纪》、王仁俊编《西夏艺文志》等,虽然用功颇勤,但无力利用新资料。王国维考证西夏文献版本、罗振玉、罗福成等人的考释等,则虽有新资料,却难以在语言上与欧、日等国学者相对话,而陈寅恪则身负解读这批新资料的新工具,处于国际前沿。年轻一辈的学者,西学素养提升,具有更强的国际意识,故而他们得与国际学界交流、竞争,共同促进研究的推进。[44]陈寅恪指导学生王静如,正是这一潮流的典型。从清代以来为西夏补史(纪传体、编年体、纪事本末体、纲目体等),到罗、王之学,再到陈寅恪及其学生王静如等人,西夏学的发展历程,是中国近代学术转型与发展的一个缩影。

陈氏自称“於西夏语文未能通解”,受时代水平与个人投入所限,其能力无需高估。西夏文笔画繁多,最基础的录文工作极易出错,陈氏亦不例外。但在当时的条件下,已属难得。在西夏学的发展历程中,陈寅恪扮演了关键性的角色,他有关西夏学的论著虽然数量极少,具体研究不多,以至世人罕知,然而却有深厚的底蕴和敏锐的视角,其意义更在于示范新的范式。此外,他培养、提携相关人才,学生王静如传承其早期治学理路,与世界各国学者对话且广受认可,奠定了今后国内西夏学研究的基础。王静如曾言:“陈先生之功不仅在著作一方,其所谈论之学友及指导之门人,亦莫不受此熏染。……现代中国史语研考精深,方法谨严,能与西人汉学相竞者,多是其友人或门人”,[45]可谓一语破的。

注释:

[①] 王国维:《最近二三十年中中国新发见之学问》,《学衡》1925年第45期。

[②] 清代史家对西夏史多有关注,而且张澍等人曾注意到西夏文,不过就现代西夏学而言,当承自西方研究。有关争辩参见聂鸿音:《伯希和西夏语文评论四种》,《书品》2003年第4期。艾俊川:《文中象外》,浙江大学出版社,2012年,第230-244页。另外,中国学者最早的两本西夏学著作的序言,只提及外国相关研究,可为其证。参见罗福苌:《西夏国书略说》,东山学社,1914年,第1a-b页。罗福成:《西夏译莲华经考释》,东山学社,1914年,“序”。

[③] 参见克恰诺夫:《俄罗斯科学院东方写本研究所西夏文文献之收藏与研究》,杨富学、裴蕾译,《西夏研究》2010年第3期。王学典主编,陈峰、姜萌编:《20世纪中国史学编年(1900-1949)》上册,商务印书馆,2014年,第122页。

[④] “西夏学”作为学科名,早在20世纪二十年代便为中外学者使用,本文所涉陈寅恪、王静如等均曾有此用法。这一名称的概念及形成,参见王天顺编:《西夏学概论》,甘肃文化出版社,1995年,第1-4页。

[⑤] 王国维:《最近二三十年中中国新发见之学问》,《学衡》1925年第45期。

[⑥] 《研究所国学门通告:伊凤阁导师在国学门指导研究之题目》,《北京大学日刊》1924年1月23日,第2版。此通告多次发布。参见《研究所国学门通信:伊凤阁导师致沈兼士主任函》,《北京大学日刊》1924年3月5日。其著作《西夏国书说》的译文,刊于《国学季刊》1923年第1卷第4期。

[⑦] 陈寅恪归国时间和聘任来历众说纷纭,穿凿附会较多。经朱洪斌先生考订,1925年2月16日陈寅恪经吴宓推荐聘任为清华国学研究院教授,1926年2月归国,7月8日到校。参见朱洪斌:《教育史视野下的清华国学研究院——评苏云峰〈从清华学堂到清华大学(1911-1929):近代中国高等教育研究〉》,《九州学林》2010年秋季卷,上海人民出版社,2011年,第223-224页。

[⑧] 参见王庆:《陈寅恪先生到底懂多少种外语?》,《文史知识》2014年第11期。

[⑨] 杨翼骧先生对西夏学举出陈寅恪、王静如两人,惜未做更多论述。参见杨翼骧:《杨翼骧先生中国史学史手稿存真》,国家图书馆出版社,2013年,第703页。此外杨氏曾提及陈寅恪“对西夏文也略能读懂”,杨翼骧:《说中国近代的史学》,《学忍堂文集》,中华书局,2002年,第434页。

[⑩] 专文研究仅刘进宝:《陈寅恪与藏语、西夏文的解读》,《中国社会科学报》2013年4月17日,第A05版。此文篇幅短小,只做了一般性的介绍,并呼吁国家扶持有关学科。西夏学学科史论述中,陈寅恪一般不受重视。贾敬颜先生曾称陈寅恪、王国维是不以西夏学名的西夏学家,贾敬颜:《西夏学研究的回顾与展望——兼评〈文海研究〉》,《历史研究》1986年第1期。在数目众多的综述与回顾类文章中,一般仅罗列研究成果,很少做其他探讨。沈卫荣先生在“‘陈寅恪与近代中国的学术与思想’暨纪念陈寅恪先生逝世50周年学术研讨会”的发言中指出,“从中国近代学术的眼光看,陈寅恪实际上是很多学科的开创者,比如印度研究、西夏史、藏学和蒙古学等等,但他没有成为印度学家或者藏学家等等。……对很多的“虏学”研究的意义类似于顾颉刚之于‘古史辨’”。会议纪要见张甲:《陈寅恪与近代中国的学术与思想》,“澎湃新闻”2019年10月17日。

[⑪] 季羡林:《从学习笔记本看陈寅恪先生的治学范围和途径》,载钱文忠编:《陈寅恪印象》,学林出版社,1997年,第30页。另外,季先生指出,“这些笔记本,虽然看起来数目已经很多了,但肯定还不是全部,一定还佚失了一些。至于究竟佚失了多少,我们现在已经无法统计。”季羡林:《从学习笔记本看陈寅恪先生的治学范围和途径》,载钱文忠编:《陈寅恪印象》,第25页。

[⑫] 参见史金波:《泥金写西夏文〈妙法莲华经〉的流失和考察》,《文献》2017年第3期。杜羽:《西夏文泥金写本〈妙法莲华经〉影印回归》,《光明日报》2018年7月19日,第9版。

[⑬] 参见陈寅恪:《致胡适》六,1931年3月30日,《书信集》,生活·读书·新知三联书店,2015年,第138页。

[⑭] 张国刚:《陈寅恪留德时期柏林的汉学与印度学——关于陈寅恪先生治学道路的若干背景知识》,载胡守为编:《陈寅恪与二十世纪中国学术》,浙江人民出版社,2000年,第212-213页。

[⑮] 陈怀宇先生指出,陈寅恪所用比较语言学、比较校刊学等概念,均指Philology(语文学)。参见陈怀宇:《在西方发现陈寅恪:中国近代人文学的东方学与西学背景》,北京师范大学出版社,2013年,第3页。

[⑯] 日期署为1929年2月7日。朱希祖:《西夏史籍考》,《益世报》1929年2月15日第16期“学术周刊”。

[⑰] 朱希祖:《西夏史籍考》,《说文月刊》1943年第3卷第11期。聂历山(Nevsky)于1927年曾撰文介绍介绍俄藏《同音》类(又译《音同》)、《文海》类等西夏辞书。参见聂历山:《西夏文词典》,载李范文编:《西夏研究》第6辑,中国社会科学出版社,2007年,第60-68页。

[⑱] 朱希祖等人原希望由史语所出面采购,但最终由国立北平图书馆采购。1943年该文增补重刊时,隐去史语所一段。朱希祖:《西夏史籍考》,《说文月刊》1943年第3卷第11期。参见白滨:《宁夏灵武出土西夏文文献探考》,《宁夏社会科学》2006年第1期。

[⑲] 《图书馆界:国立北平图书馆入藏西夏文书》,《中华图书馆协会会报》1929年第5卷第3期。

[⑳] 参见《中央研究院史初稿》,“中央研究院”总办事处秘书组编印,1988年,第38-39页。

[21] 参见刘经富:《治学不甘随人后》,载周言编:《陈寅恪研究:新史料与新问题》,九州出版社,2014年,第151页。

[22] 王静如:《西夏法典序》,《宁夏大学学报》1990年第1期。

[23] 朱洪斌先生曾指出,陈寅恪在清华国学研究院的学生,“除王静如的西夏语文历史研究与之接近外,其他名义指导的弟子虽多,似乎直接师承的弟子并不多。”参见朱洪斌:《清华国学研究院与民国新史学》,南开大学2007年博士学位论文,第74页。

[24] 陈寅恪致傅斯年信,原无标点,署日期为“廿一日”,为中国嘉德2015春季拍卖会第2033号拍品。

[25] 高山杉先生指出,日本学者石滨纯太郎曾惋惜满铁图书馆错过这批文献。高山杉:《石滨纯太郎论文旧译二种——兼说王静如佚文》,“澎湃新闻”,2019年3月30日。

[26] 陈寅恪:《斯坦因Khara-Khoto所获西夏文大般若经考》,载王静如:《西夏研究》1932年第1辑。

[27] 参见谢保成:《历史语言研究所与“科学的东方学之正统在中国”》,《江海学刊》2011年第1期。

[28] 参见王静如:《苏俄研究院亚洲博物馆所藏西夏文书目译释》,《国立北平图书馆馆刊》1930年(1932年正式出版)第4卷第3期。

[29] 杜建录:《在吴天墀先生指导下学习和工作》,载四川大学历史文化学院编:《吴天墀教授百年诞辰纪念文集1913-2013》,四川人民出版社,2013年,第18页。

[30] 陈寅恪:《西夏文佛母大孔雀明王经夏梵藏汉合璧校释序》,载王静如:《西夏研究》1932年第1辑。

[31] 陈寅恪:《西夏文佛母孔雀明王经考释序》,《国立中央研究院历史语言研究所集刊》1932年第2卷第4期。

[32] 此佚稿由张求会先生发现,文句略有不同。参见张求会:《陈寅恪讲义〈敦煌小说选读〉相关问题续探》,《陈寅恪丛考》,浙江大学出版社,2012年,第165-166页。

[33] 陈寅恪:《西夏文佛母孔雀明王经考释序》,《国立中央研究院历史语言研究所集刊》1932年第2卷第4期。“洵”在《西夏研究》第一辑版中作“询”。

[34] 不过陈寅恪称自己所注意是历史(唐史、西夏)和佛教,而非其倡言的“中藏文比较之学”。参见陈寅恪:《与妹书(节录)》,《学衡》1923年第20期。

[35] 参见陈寅恪:《与刘叔雅论国文试题书》,《金明馆丛稿二编》,生活·读书·新知三联书店,2015年,第249-252页。

[36] 陈寅恪:《灵州宁夏榆林三城译名考(蒙古源流研究之二)》,《金明馆丛稿二编》,第120-127页。

[37] 参见陈寅恪:《唐代政治史略稿手写本》,上海古籍出版社,1988年,第236、240页。

[38] 陈寅恪:《论李栖筠自赵徙卫事》,《金明馆丛稿二编》,第5页。

[39] 西夏皇室拓跋氏的族源,自古以来有羌族与鲜卑族两种说法,陈氏认为源于羌族,自称元魏后人是自我夸耀。这一问题历来争论激烈,直到新碑刻资料的出土才渐渐平息,现在通常认为源于羌族。参见陈寅恪:《李德裕贬死年月及归葬传说辩证》附记丁,《金明馆丛稿二编》,第54-56页。陈玮:《西夏皇族研究综述》,载景爱编:《中国辽金西夏研究年鉴2013》,中国社会科学出版社,2015年。

[40] 陈寅恪:《致闻宥》二,1936年10月11日,《书信集》,第212页。闻宥对西夏学的研究,或与陈寅恪有一定关系。

[41] 参见郑天挺:《郑天挺西南联大日记》上册,1938年7月30日条,中华书局,2018年,第72-73页。

[42] 参见牛润珍:《史学二陈及其学术精神》,《河北学刊》2012年第1期。

[43] 王国维:《罗君楚传》,《亚洲学术杂志》1922年第4期。

[44] 参见李孝迁:《域外汉学与中国现代史学》,上海古籍出版社,2014年,第43页。

[45] 王静如:《二十世纪之法国汉学及其对于中国学术之影响》,《国立华北编译馆馆刊》1943年第2卷第8期。

本文2018.4 初稿,2020.6 发表。以原刊(《历史教学问题》2020年第3期)为准。