“这碗银丝面也太嫩了,入口就散,怎么搞的?

”面对带着不满语气的话,老板娘端着碗笑眯眯地看着顾客,“我们无锡的银丝面,就是讲究细、滑、柔,再来点高汤,得的是这个滋味。”

一边的熟客插嘴:“你不会是外地来的吧,银丝面在我们这儿就是这么做的,春晚都没细说清楚,遗憾。

”这句话像是触了什么开关,店里几个人开始七嘴八舌地聊起了春节的无锡分会场——那座城市的风景和美食,看得是让人眼馋,可就是觉得意犹未尽。

有人说没看到无锡的梨膏糖,有人说错过了泰伯庙会,“如果元宵晚会还能再看到无锡,不知道会有什么惊喜呢?

这一争论让人想到,无锡这座江南小城,看似不张扬,实际上是个“宝藏城市”。

非遗技艺、美食文化,还有人文风情,无不令人入迷。

如果再登上元宵晚会,又会是一场怎样的惊艳呢?

今天,我们就聊聊无锡的魅力。

传统文化:无锡非遗技艺与民俗的精彩呈现

提起无锡的非遗技艺,就像打开了一份江南文化的秘籍。

比如泰伯庙会,这个延续了千年的传统庙会每年都吸引着成千上万的人。

庙会不仅是为泰伯庆生的热闹节日,更是一场无锡民俗文化的大秀。

香火缭绕的庙宇、琳琅满目的手工艺品,还有热气腾腾的小吃摊位……单是路过,都能闻到空气中的烟火气。

如果能把这样一场“大排场”搬上元宵晚会的舞台,那一定很有意思。

除了民俗表演,无锡的传统工艺同样瑰丽而低调,比如留青竹刻。

这项工艺看似简单,却饱含匠人深厚的技艺和文化积淀。

一把小刀,一条竹片,经过层层刻制,竹片上的图案会显现出朦胧的青翠,好似一幅生命力蓬勃的画卷。

如果在元宵晚会中穿插这样精细而富有艺术感的手工艺展示,应该会成为一个让人眼前一亮的环节。

你知道无锡有多少种“小吃”吗?

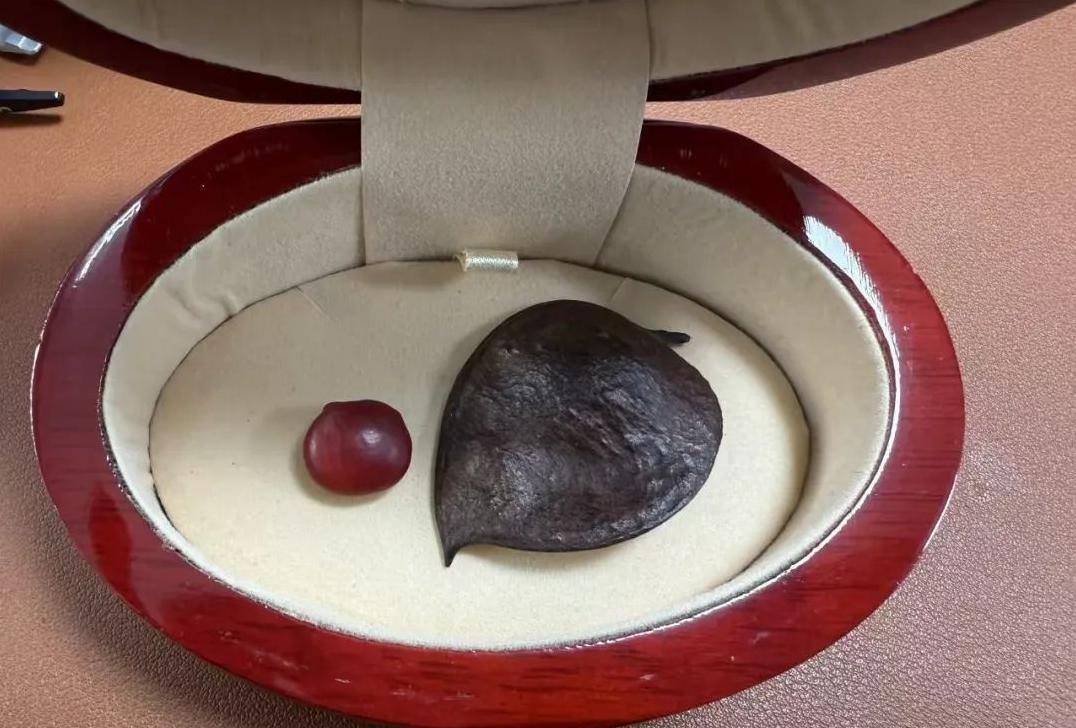

光是在春节和元宵节期间就能列出一串名字:银丝面、马蹄酥、酱排骨,还有酒酿圆子……其中,银丝面是无锡人挂在嘴边的“骄傲”。

面条细若游丝,必须配上用鸡汤、猪骨慢慢熬制的汤头,一碗热热的银丝面端上来,既能填饱肚子,也能温暖心间。

人们说“无锡的甜是融在骨子里的”,这体现在甜鲜结合的酱排骨。

每逢过年,家里总会摆上一盘外焦里嫩的排骨,筷子一夹,软嫩的肉就滑进嘴里,甜咸适中,充满家的味道。

如果元宵晚会的节目策划人能看到这些风味独特的小吃,不妨好好琢磨琢磨,在节目的某个环节上一盘无锡的“美食大拼盘”,一定能勾起观众们的食欲。

古今交融:传统与现代无锡将在舞台上再现?

无锡的吸引力不仅局限于传统文化。

近年来,这座小城凭借发达的物联网产业和现代化城市发展,摇身一变,成了一张“高科技名片”。

蠡湖大桥的流线型设计,让人第一次见到就想起无锡的柔美与创新。

而金融街一排排高楼,则彰显了城市的现代感。

不过,即便近年来现代化发展迅速,无锡还是一座懂得平衡的城市。

每个周末,太湖边的小船上依旧飘着悠扬的丝竹声,既有现代生活的便利,又保留了江南水乡的本真。

从传统工艺到现代科技,如果能通过一场晚会将这些元素结合起来展现,应该能让观众从文化到视觉上都感受到“意外之喜”。

江南记忆:锡剧与二胡表演的可能性提到无锡的音乐文化,最有代表性的非锡剧和二胡莫属。

锡剧声腔细腻婉转,像极了江南水乡温柔的模样。

而二胡的音色则低回深远,总能轻易触动人的心弦。

尤其提到二胡,就不得不提到《二泉映月》和阿炳的传奇故事。

这支曲子曾在国内外多次演出,感动了无数听众。

如果在元宵晚会的舞台上,一个二胡演奏者用琴声还原水乡的故事,让人耳畔再度回响起江南的柔情,那该是一幅多么美好的画面。

其实,看一场春晚或元宵晚会,无锡人最骄傲的并不是“亮相”节目有多热闹、多吸引眼球,而是通过这样的机会,把这座城市的文化、故事传递给更多人。

无锡的美在“细节”,需要慢慢品。

它不是一座总想着如何“刷存在感”的城市,而更像是一位低调的江南才子,沉浸在自己的故事与诗意里。

如果下一场晚会还能看到无锡的身影,希望它能展现得更立体、更真实,让更多人记住这座温润的城市。

一场晚会或许有限,但人的想象和情感没有边界。

无锡的魅力,不止于眼前,更多的还等待被挖掘和欣赏。

看到这里,你是否也期待下一次与无锡在舞台上的相遇?