“传唱国学经典,弘扬民族文化”之48

中国文学史上的多个第一,

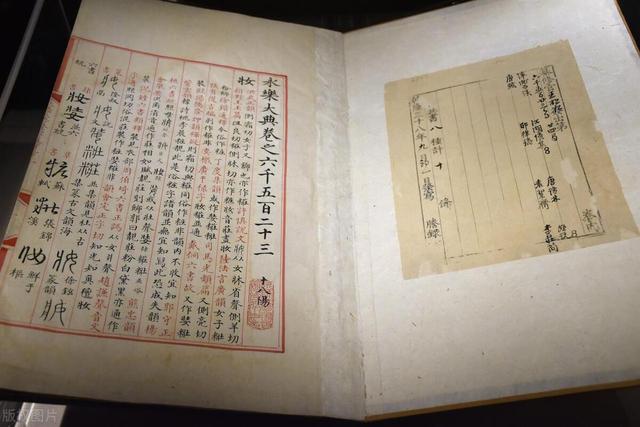

4、第一部大百科全书:《永乐大典》

《咏永乐大典》

永乐年间巨典成,鸿篇汇聚古今情。

墨香浸润千秋史,智慧深藏万册精。

广纳群贤书璀璨,留存轶事韵嵘峥。

虽经岁月沧桑变,文化传承永耀明。

江湖传说:西方“万精油”亚里士多德来源于永乐大典,永乐大典的第一个拼音(YLDD),是不是亚里士多德的第一个拼音?当然了,江湖传说毕竟就是江湖传说,至于历史真相,必须要有足够的数据、证据支撑。

《永乐大典》是中国历史上第一部规模宏大的百科全书,也是世界上最早的百科全书之一。它由明朝永乐年间(1403—1424年)编纂而成,是中国古代文化、科技和学术的集大成之作。

### **《永乐大典》的基本信息**

**编纂时间**:1403年(永乐元年)开始,1408年(永乐六年)完成。

**主持编纂**:明成祖朱棣下令编纂,由解缙、姚广孝等学者主持。

**内容范围**:涵盖经、史、子、集、天文、地理、医学、农业、工艺等几乎所有领域的知识。

**篇幅**:全书共22,877卷,分装成11,095册,约3.7亿字。

### **《永乐大典》的特点**

1. **规模宏大**:

《永乐大典》是中国古代规模最大的百科全书,收录了当时几乎所有的重要文献和知识。

2. **分类科学**:

全书按韵目分类,每个条目下汇集相关文献,便于查阅。

3. **文献保存**:

《永乐大典》保存了大量古代文献,其中许多文献后来失传,仅存于《永乐大典》中。

4. **手抄本形式**:

由于当时印刷技术有限,《永乐大典》以手抄本形式保存,现存副本极少。

### **《永乐大典》的历史地位**

1. **文化宝库**:

《永乐大典》是中国古代文化的集大成之作,被誉为“东方文化的金字塔”。

2. **学术价值**:

它为后世学者提供了丰富的文献资料,对中国古代学术研究具有重要意义。

3. **世界影响**:

《永乐大典》是世界上最早的百科全书之一,比法国《百科全书》早了300多年。

### **《永乐大典》的命运**

**正本失传**:

《永乐大典》的正本在明末清初的战乱中失传,至今下落不明。

**副本残存**:副本在清朝时期也因战乱和火灾大量损毁,目前仅存约400册,散藏于世界各地。

《永乐大典》确实是中国古代第一部大百科全书。

《永乐大典》编撰于明朝永乐年间,由解缙、姚广孝等人主持编纂。这部巨著汇集了古今图书七八千种,内容涵盖经、史、子、集、天文地理、阴阳医术、占卜、释藏道经、戏剧、工艺、农艺等诸多门类,是中国古代文化的珍贵遗产。

它的编纂规模宏大,体例严谨,对保存和传承中国古代的文化典籍起到了重要作用。但由于历史的变迁和战乱等原因,《永乐大典》如今散佚严重,现存部分仅为其原规模的极小一部分。然而,即便如此,《永乐大典》仍然具有极高的历史和学术价值。

《永乐大典》是明永乐年间编纂的一部集中国古代典籍于大成的类书。全书目录六十卷,正文二万二千八百七十七卷,装成一万一千零九十五册,收录先秦至明初的典籍七八千种。《永乐大典》屡遭浩劫,正本不知去向,副本今仅存四百多册八百余卷,散藏于九个国家和地区的三十多个公私收藏机构。

明太祖洪武二十一年(1388 年),即欲修纂类书,商议 “编辑经史百家之言为《类要》”,但未修成。明成祖即位后,令解缙等人修书。编撰宗旨:“凡书契以来经史子集百家之书,至于天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺之言,备辑为一书,毋厌浩繁!” 过程召集 147 人,首次成书于永乐二年(1404 年),初名《文献大成》;明成祖过目后认为 “所纂尚多未备”,不甚满意。永乐三年(1405 年)再命太子少傅姚广孝、解缙、礼部尚书郑赐监修以及刘季篪等人重修,动用朝野上下共 2169 人编写。组织设监修、总裁、副总裁、都总裁等职,负责各方面工作。蒋用文、赵同友各为正副总裁,陈济为都总裁,参用南京文渊阁的全部藏书,永乐五年(1407 年)定稿进呈,明成祖看了十分满意,亲自为序,并命名为《永乐大典》,清抄至永乐六年(1408 年)冬天才正式成书。据《进永乐大典表》称,全书缮写成 22877 卷,目录 60 卷,成书 11095 册

历史沿革

《永乐大典》编撰于明朝永乐年间,由明成祖朱棣主持,姚广孝和解缙进行编纂,是中国百科全书式的文献集,更是中国古代集大成的旷世大典,全书22877卷,11095册,汇集了古今图书七八千种,显示了古代文化的光辉成就。

《永乐大典》成书在永乐六年(1408)。当时朝廷把社会上一些精英分子召集在文渊阁里进行编书,据说当年参与编纂《永乐大典》的人员有将近3000人,整个编纂过程整整花费了四年时间。

3000人,4年,22877卷,11095册,汇集古今图书7、8千种,规模之大,只能哇噻了之!

《永乐大典》并不是一部丛书,而是一部类书。类书就是将各种书上一些片断的材料进行分类、集中、汇编,包括天、地、人、物、事。《永乐大典》是用“韵”来编排的,汇集自古至今几乎能够搜集到的书,大概有七千多种,把这些图书中有价值的片断进行抄录,其中包括14世纪以前一些文学、艺术、历史、地理、哲学、自然科学,还包括一些宗教,各方面丰富的资料都被囊括进去了,因此其价值就在于它保存了古籍的原貌。

从中国版本学的角度来看,中国古籍版本分为刻本、抄本、稿本、活字本等。在中国古籍版本文献学当中,刻本、活字本和抄本三类最为难得,而像《永乐大典》这样的抄本更是稀世珍宝。

《永乐大典》的外观非常精致恢弘,书衣用多层宣纸硬裱,最外面有一层黄绢连脑包过,显得格外庄重。书衣正面的左上方粘有一个长方形的书签,框内题“永乐大典”四字,字下方还有双行小字,说明这册书的卷数。书衣正面的右上方还粘有一个框,里面用墨笔题写一册所属的韵母,又题一字注明这一册是该韵母的第几本册子。

整部大典是用朱、墨笔写成的。朱笔主要用来绘制边栏界行,书写引用书籍的注者和书名;墨笔用来书写题名、卷数、韵母、书籍正文并绘制图画。圈点则是用内空外圆的芦、竹、骨或玉制笔管蘸上朱砂印泥戳上的,整体看起来短装美观,朱墨灿然。《永乐大典》的每页朱色的边栏都是手工绘制的,边栏四周都绘成双边,“朱丝栏”把每半页隔成八行,版心间上下各有一条粗粗的“象鼻”,中间还有一个“鱼尾”,“鱼尾”上方记载书名和卷数,下方记载页数。行格的笔画粗细均匀,画得一丝不苟。

《永乐大典》的三亿七千万字,都是书手们用明代官用的楷书馆阁体一笔一画抄写出来的,无一错误。大典中所绘山川、名物、人物、城郭等形态逼真,器物也全用白描手法,精细工致,是古代书籍插图中的精品。如此精湛的画面,在中国历史艺术史中地位颇高。

从明朝永乐年间到清朝的康熙年间,《永乐大典》一直存放于皇史宬,雍正时又移存翰林院。到乾隆五十九年(1794)大典只剩9800多册。大规模的散失是从咸丰十年(1860)开始的,那些官吏知法犯法,监守自盗。《永乐大典》被官员们偷出宫后,有的被洋人高价收购,加剧了它的流散,到光绪元年(1875)只剩5000多册,20年后再清点,竟然只有800册,而到宣统元年(1909)仅仅剩下64册,也就是说现在仅存的只是5.8%。据考证《永乐大典》有相当一部分是在庚子事变义和团运动中被烧毁的,而地点确确实实是在翰林院。1900年6月八国联军进攻北京,与围攻英国使馆的义和团发生了冲突。英国使馆毗邻翰林院,在冲突中成为战场。据《庚子使馆被围记》记载,冲突中有人拿火把跑进翰林院中,翰林院顿时起了大火,排积成行、亿万无尽的藏书遭受空前浩劫。北京中国国家图书馆藏外交档案(影印版)记载,英国使馆在大火当中移走的大典有330多册,随后归还给中国总理各国事务衙门,但大部分又被总理衙门给瓜分了,只剩下64册。这么恢弘的一部书,被掠取得所剩无几,非常令人惋惜。

大典形制

完整的《永乐大典》单册,高50.3厘米,宽30厘米,用明代营造尺来量,高一尺五寸六分,宽九寸三分。开本宏大,具有皇家的威仪和气魄。

每册《大典》约有50叶(页)左右,主要都是二卷一册,一卷一册或三卷一册。书叶采用雪白、厚实的树皮纸,翻开书发出淡淡书香,十分讲究和美观。

古籍的书衣就是现代书籍的封面,因为像人穿的衣服一样包裹在书的外面,就有了“书衣”这个形象的称呼。《永乐大典》的书衣用多层宣纸硬裱,最外面有一层黄绢连脑包过,格外庄重。这种很像现代书籍的装帧形式叫做“包背装”,是元朝和明朝前期书籍装帧普遍采用的方式。包背装书籍应该是立着插在书架上,不像后来的线装书是躺在架子上的。可以想象,一万多册开本宏阔的《永乐大典》摆在架上,如同一个小型图书馆,可谓煌煌巨制。

书衣正面的左上方黏有一个长方形的书签,框内题“永乐大典”四字,字下方还有双行小字,说明这册书的卷数。书衣正面的右上方还黏有一个框,里面用墨笔题写这一册所属的韵目,又低一字注明这一册是该韵目的第几册。如果手里有一部当时通用的《洪武正韵》的话,按图索骥,就能十分方便地从一万多册《大典》中检索到自己需要的内容。

整部大典都是用朱、墨笔写成的。朱笔主要用来绘制边栏界行,书写引用书籍的著者和书名;墨笔用来书写题名、卷数、韵目、书籍正文并绘制图画;圈点则是用内空外圆的芦、竹、骨或玉制笔管蘸上朱砂印泥戳上的。整体看起来端庄美观,朱墨灿然。

《永乐大典》每一叶朱色的边栏界行都是用手绘制、而不是印刷出来的。大典的边栏四周都绘成双边,“朱丝栏”把每半叶隔成八行,版心间上、下各有一条粗粗的“象鼻”,中间还有一个“鱼尾”,“鱼尾”上方记载书名和卷数,下方记载叶数。

《永乐大典》的3亿7千万字,都是书手们用明代官用的楷书:馆阁体一笔一画抄写出来的。大典中所绘山川器物也全用白描手法。这3亿多字在编纂时应该至少抄过一遍,两千多人连编带抄用了5年时间;定稿后清抄,只用了不到两年时间就完成了,平均每天要抄50万字之多。清抄的书手中有许多是各地有名的书法家。由于现存的《永乐大典》是嘉靖年间重录的,永乐年间原本的书法不得而知。嘉靖年间负责重录工作的徐阶见到永乐本后,曾经赞叹说,旧本缮写得太好了,很难再找到这样的书手了。从嘉靖重录本看,《大典》的书法较为瘦长,类似欧书,看起来流畅挺拨,相比较,清代的馆阁体则显得更圆润一些。当然,《大典》的书法也有匠气较浓的,不能一概而论,也不能过于挑剔。

从《永乐大典》的残本上,还可以看到其中的插图,这些图画全部采用白描手法,描绘的山川、名物、人物、城郭等形态逼真,十分精致,是古代书籍插图中的精品。

《永乐大典》完整的时候,插图的式样和种类一定非常多,如果单独编一本《永乐大典》插图集的话,那简直就是古代文明的一次大展示。清代大学者纪晓岚在他的《阅微草堂笔记》中曾经说到他编纂《四库全书》时,有一次翻到《永乐大典》上宋代兵器“神臂弓”的图画,很是惊讶。按照《永乐大典》上的记载,“神臂弓”可以立在地上,扣动扳机,箭飞出去可以穿透300步以外的铁甲,宋朝的军队用“神臂弓”来对付金兵很有效果。宋军对这一利器的使用有严格的军法要求,绝对不能遗失或被金兵得去。“神臂弓”在元世祖的时候失传了。结果“神臂弓”最终随着《永乐大典》而消亡了。

一部《大英百科全书》,它的辞条是用英文26个字母的顺序来编排的,那么在中国古代,如何把规模宏大的《永乐大典》组织成一个整体,让人很快能检索到要找的内容呢。《永乐大典》的编纂者们采用了“用韵以统字,用字以系事”的方法,解决了这个问题。在这幅《永乐大典》图版中,卷端第一行下方“四霁”就是韵目的顺序和名称,第二行的“寄”字就是属于霁韵的一个韵字。别看只有三个字,作用可是很大的呢。

当代专家学者要编纂一部百科全书,往往要先确定条目,再根据大量的资料逐条撰写。像《大英百科全书》和《中国大百科全书》都是这样。《永乐大典》的编纂者们也要根据文献中的语词来确定条目,不过他们并不撰写什么文字,而是把各种典籍中凡出现过这个条目的一段记载,甚至整部书籍全都抄录下来,还要点明采自什么文章、书籍,是何人撰写的,让人明晰出处,可以查考。这种做法,有点类似孔子所说的“述而不作”。

《永乐大典》记载内容通行的规则是用一行的大字墨书辞目,用双行小字朱笔记载作者和书名,墨笔记载书中的篇名和内容,就像这幅图版看到的样子。

韵字下面也有文章:《永乐大典》裁选的典籍或文章一般都列在辞目下面。但根据具体情况,有些也列在标目字的下面。比如图版中的标目字“昭”的下面,就把《左传》中关于鲁昭公一节的记载全部列在下面,而且一列就是好几卷。

古音古字汇于书中:《永乐大典》在检索字的下面首先要注明该字在《洪武正韵》中的音韵和最早的出处、训释,还要标明篆、隶、行、草、楷等各种书体和异体字,内容十分丰富。你看这个标目字“冀”字下面就列举了“冀”各式各样的写法,真像书法字典一样。

《永乐大典》前后编纂过两次,第一次编纂开始于明成祖永乐元年(公元1403年),由解缙、胡广、胡俨、杨士奇等人负责,召集了147人,于次年完成了编纂工作。名《文献大成》,当时的明成祖朱棣阅读后非常不满,命令重新编纂。

流传情况

《永乐大典》修成后,因卷帙浩繁,未能刻版复印,仅以两种方式存在:其一,原稿;其二,正本。原稿价值在于珍藏,正本的价值在于使用。起初,《永乐大典》的原稿和正本都被贮存在南京文渊阁,为皇家专用书。

永乐十九年(1421),明成祖移都北京,将《永乐大典》正本带到了北京,藏于皇宫文楼。

从此,这部书的原稿和正本便迎来各自坎坷的命运。

正统十四年(1449),南京文渊阁大火,《永乐大典》所据原稿付之一炬。

过了一百多年,到明世宗执政时期,明世宗十分喜爱阅读《永乐大典》。嘉靖三十六年(1557),宫内大火,世宗连下三道谕旨一定要救出《永乐大典》,《大典》也因抢救及时,无一缺失。

嘉靖四十一年(1562),明世宗以防再遇不测,任命徐阶、高拱、张居正等人负责《永乐大典》的重录工作,与永乐正本的格式、装帧完全一致,隆庆初年告成,称“嘉靖副本”,被放置在了皇史宬内。

皇史宬始建于嘉靖十三年(1534)7月,历时两年建成,占地8460平方米,是中国明清两代的皇家档案馆,又称表章库。

《永乐大典》正本自编成后,一直深藏深宫,常人难以接触,自嘉靖副本重录完毕后,永乐正本便不知去向,正本不但未有一页存人间,嘉靖后几乎也找不到关于正本的任何记载,成为中国图书文化史上的一大悬案。

关于《永乐大典》正本的下落众说纷纭,归纳有以下几种说法:

1、毁于明万历年间的一场宫中大火

明末学者方中履提出,“《永乐大典》藏于文楼,嘉靖中火,上亟命救得免,复命儒匠摹抄,隆庆元年始竟,万历中因三殿火,书遂亡。”

2、毁于明亡之际

最早是明史专家谈迁在《国榷》一书中称:“万历末,《永乐大典》不存,抑火失之耶?”明末清初大学者顾炎武也持此说,郭沫若在《重印永乐大典序》中说:“明亡之际,文渊阁被毁,正本可能毁于此时。”

3、毁于清乾清宫大火

最早由清末缪荃孙提出,依据是清雍正年间,嘉靖副本自皇史宬移藏翰林院,全祖望曾在翰林院阅读过嘉靖副本,发现副本有缺,于是便猜测正本下落:“乃知其正本尚在乾清宫中,顾莫能见者。……予尝欲奏之今上,发宫中正本以补足之而末遂之。”

4、藏于皇史宬夹墙中

皇史宬是明王朝的皇家档案库房,专门存放实录、圣训和玉牒等档案。东西墙厚3.5米,南北墙厚6.1米,因此有人推测永乐正本还藏在夹墙中。此观点以著名历史学家王仲莘先生为代表。他始终认为“正本没有亡毁,怀疑藏在皇史宬夹墙里。”

5、随明世宗殉葬于永陵

此说法近年影响甚大,先由张忱石先生开创,后有栾贵明先生力主其说。原因如下:一是明世宗厚爱《大典》。二是此书重抄完成时间与嘉靖帝之葬期有暗合处,三是从永陵的建筑特点来看,甚为宏伟,也有殉葬《大典》正本的可能性。

历史价值

《永乐大典》是一部类书,它编纂于明朝永乐年间,历时六年(1403-1408年)编修完成。它保存了14世纪以前中国历史地理、文学艺术、哲学宗教和其他百科文献,与法国狄德罗编纂的百科全书和英国的《大英百科全书》相比,都要早300多年,堪称世界文化遗产的珍品,也是中国最著名的一部大型古代典籍。《永乐大典》的规模远远超过了前代编纂的所有类书,即使是清代编纂的规模最大的类书《古今图书集成》也只有1万卷、1亿6千万字,不到《永乐大典》的一半。《永乐大典》的规模更是西方同时代的典籍所望尘莫及的。

大典年表

嘉靖三十六年(1557年)四月:收藏在南京文渊阁的《永乐大典》原稿差点毁于大火。

嘉靖四十一年(1562年):明世宗令人抄写一本副本,耗时六年。

明末清初:正本下落不明,疑毁于此时的战火。

雍正年间:副本收藏在翰林院。

乾隆年间:修《四库全书》,发现《永乐大典》有千余册不知所终。

光绪元年(1875年):不足五千册。

光绪二十年(1894年):翁同和入翰林院查点,仅存八百余册。

光绪二十六年(1900年):义和团围攻东交民巷外国使馆,6月23日,位于英国使馆北邻的翰林院遭纵火,《永乐大典》几乎全部遭到焚毁,所余无几。翰林院内仅存六十四册被陆润庠运回府中。(有说永乐大典为八国联军烧毁,此时八国联军刚刚登陆大沽,尚未进入北京)

1912年,中华民国政府成立,国务院批准将翰林院所存《大典》残本送归教育部,60册置于京师图书馆,4册置于教育部图书室展览。

1934年,馆藏《大典》达93册。

1951年:苏联列宁格勒大学将11册《永乐大典》归还中国。上海商务印书馆董事会将原藏商务印书馆所属东方图书馆的二十一册捐献出来。顾子刚捐赠三册,系北洋军阀徐世昌所有,周叔弢、赵元方、张季芗、郑广权、王富晋、陈李蔼如、赵玉林等先后各捐一册。

1954年:苏联国立列宁图书馆赠还原藏日本满铁图书馆的《永乐大典》52册。

1955年:德国莱比锡大学图书馆赠还中国3册。苏联科学院通过中国科学院图书馆移赠1册。

1959年:收集《永乐大典》原本两百一十五册,加上副本、微缩胶片等,共七百三十卷,约占全书总卷数的3%。

1965年,赵万里捐出所藏2册《永乐大典》。

1983年:中国国家图书馆从山东入藏1册。

参考资料

1.《永乐大典》的前世今生。微信公众平台 . 2016-01-16 . [2023-11-2]

2.《永乐大典》的流传与散佚。微信公众平台 . 2022-05-09 . [2023-11-2]

3.请问永乐大典的历史价值是什么。火车网 . 2021-12-18 . [2023-11-2]

4.永乐大典 - 中文百科,文化平台。中文百科 . [2023-11-2]

《颂永乐大典》

明时修巨著,永乐典书成。

翰墨凝千古,篇章汇众英。

文渊藏智慧,史海载峥嵘。

璀璨光芒在,传承后世惊。

(素材、图片源自网络,侵删)