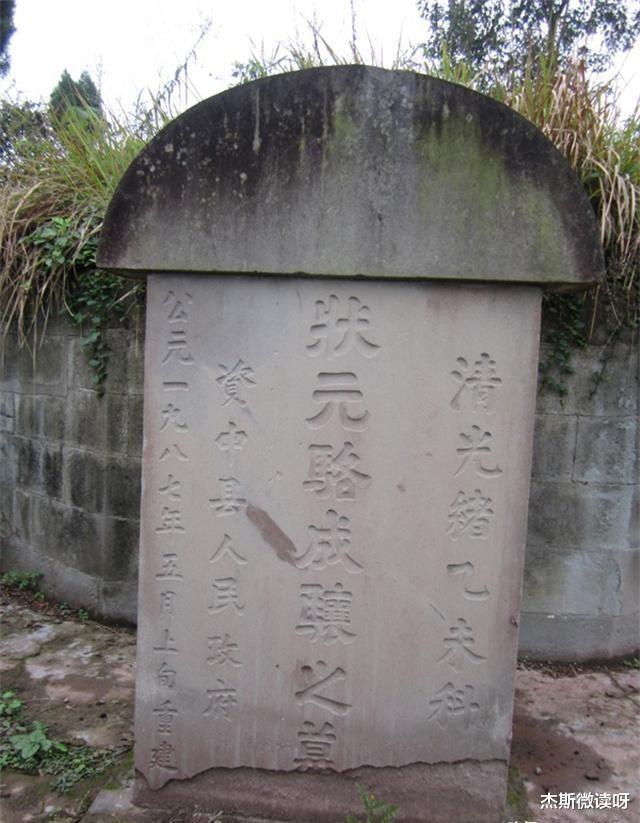

1895年春,那年的科举考试迎来了最后一场殿试,此次考试将决定谁将成为一名状元。众多俊杰济济一堂,但是那位曾栖身在穷苦家庭的书生骆成骧,却凭借八个字逆袭成了状元,这八个字深深打动了光绪帝。

骆成骧的家境并不是一开始就很窘迫的。在他年幼时,虽然父母勤奋,但家庭的生意却经营不佳,这使得他生活逐渐变得困苦。三岁时他不幸失去了母亲,父亲一人难以维持生计。然而,就在他七岁那年,一位善良的四川商人骆腾焕恰好来到云南做生意,遇见了他父亲并萌生了收养骆成骧的念头。这样,骆成骧成为了骆家的养子,得以在一个温暖的家庭环境中成长。

骆腾焕夫妇非常重视骆成骧的教育。骆成骧聪明伶俐,学习勤奋,九岁那年便随养父前往成都,进入当时四川最著名的锦江书院学习。锦江书院因其雄厚的师资力量而闻名,骆成骧的天资聪颖和刻苦努力得到了教书先生的青睐和格外指导。在敏师的悉心教导下,骆成骧的学识快速提高。

骆成骧十四岁时,在当地的州试中崭露头角,成为主考官的首选。这个优异的成绩使他充满信心,并且受到了养父母的高度赞赏。随后,他进入尊经书院继续求学,在这里遇到了著名学者王壬秋先生的悉心教导,为未来的成功奠定了更深厚的基础。

尽管求学之路困难重重,但骆成骧专注于学业和报效国家的志向从未动摇。虽然家庭经济仍旧拮据,他却通过省吃俭用减轻家庭负担,并因励志成材而赢得同窗的敬重与支持。骆成骧的才华和勤奋逐年显现出来,1893年他终于在四川乡试中考取了第三名举人,这一成绩更加坚定了他努力上进的决心。

1894年,骆成骧来到北京参加会试。然而,命运似乎总是在一波三折,骆成骧在会试中意外落榜。但是,这次挫折并未使他一蹶不振,反而愈发坚定了他的斗志。他决定不离开北京,继续备考,并靠在八旗官学教书维持生计,准备未来的科举考试。

殿试这一天,北京的保和殿内贞穆庄严,骆成骧和其他进士齐聚一堂参加科举的最后一轮考试。这不仅仅是学问的较量,更是展示才华和抱负的最后舞台。光绪帝亲自颁布了策问,试题的问卷涉及国家危难之际的重大事务。面对这繁重的考试内容,骆成骧表现得沉着冷静,立即挥笔作答。

考试结束后,主考官徐桐与各位副考官开始评阅试卷。然而,初期骆成骧的卷子并不被看好,有考官认为他的书法欠佳,不适宜位列头名之选。最终,经过激烈的讨论,骆成骧的排名定在了第三名,即探花的位置。

然而,当光绪帝亲自阅卷时,骆成骧的考卷突然引起了他的关注。光绪帝在翻阅前两份试卷时并没有表现出特别的兴趣,但当他看到骆成骧的八个遒劲有力的字“主忧臣辱,主辱臣死”时,整个人的目光凝固住了。这八字不仅切中时弊,坚定了光绪帝治国的愿景,也击中了他的内心深处。

光绪帝反复阅读骆成骧的答卷,骆成骧在文章中提出的一系列改革建议符合国家的实际需求,并充满了敏锐的洞察力和深远的见解。光绪帝越读越是赞叹,并最终破格将骆成骧点为状元。这一结果在朝野引起了轩然大波,骆成骧不仅改变了自己的命运,也为四川赢得了清朝以来的第一位状元。

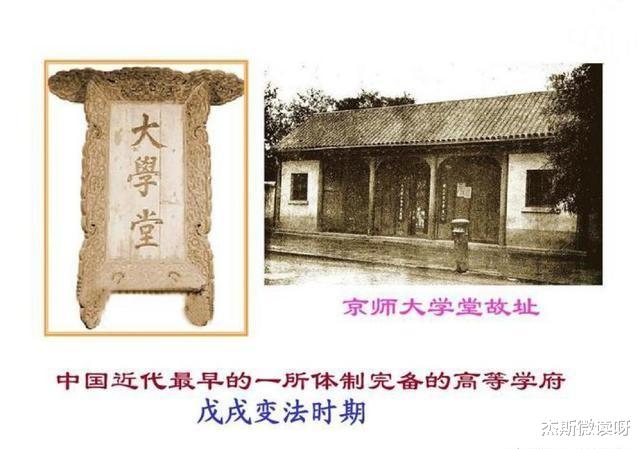

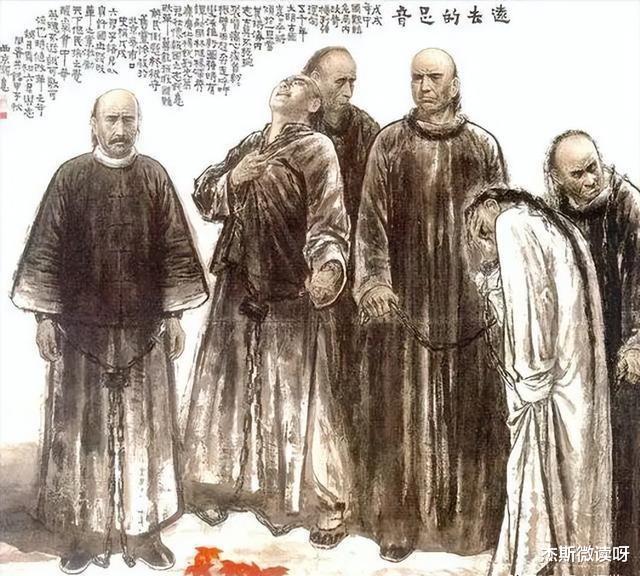

作为状元的骆成骧并未被荣耀冲昏头脑,他立刻投身于国家的改革事业中。尽管在戊戌变法期间他的表达小心谨慎,但他的智慧和洞察力使他避免了政治风波的负面影响。虽然仕途并不顺遂,骆成骧把精力投入到了教育事业,致力于培养国家未来的栋梁。他倡导清廉的作风,用自己的实际行动带动了社会风气的正面转变。

1926年,骆成骧因病去世。然而,他的一生并未因死亡而消失在历史的长河中。他对于教育事业的不懈追求和无私奉献在后世留下了深远的影响。他的精神和理念至今启示着中国的教育系统,激励着一代又一代的学子为国家贡献自己的力量。