看张莱西的逃亡戏,由衷感叹《驻站》的剧情既细节又真实

有时,人生就像一部跌宕起伏的电视剧,总在我们意想不到的时候来个峰回路转,而《驻站》就是这样一个充满悬念的荧幕剧集。

自开播以来,它凭借着紧凑的剧情和扣人心弦的角色设定,迅速在观众中掀起了一股热潮。

终于,观众们期盼已久的大结局到来了,大家的心情就像是看着马拉松跑者冲刺终点,既激动又有点不舍。

在这部备受期待的剧集里,男主角常胜仿佛是一位穿透生活迷雾的斗士,他在顺境与逆境间努力拼搏,为我们展示了家庭和事业的完美蓝图,好像在一片未知的星空下,编织出了一曲关于追求幸福与成功的动人乐章。

可是,要说整部剧中最让人难以忘怀的,并不是这些完美主义的赞歌,而是张莱西的一段逃亡戏。

在这如珠似玉般的剧情中,张莱西的戏份被巧妙地安排在剧情中的某个转折点上,犹如一个搅动平静湖面的石头,瞬间激起无数涟漪。

在他的冒险旅途中,张莱西走过的每一寸土地,都在他心灵深处镌刻下难以磨灭的印记。

张莱西是个看似不怎么起眼的人物,然而他的人生因一次失误被彻底改变。

那个惊魂不定的日子里,他不小心伤及了王冬雨,整个世界在他眼中瞬间变得陌生而冷漠。

他别无选择,只能在阴雨后的铁轨边,沿着几乎无人行走的小路开始逃亡。

就像一只受惊的鸟,张莱西在无人之境中如影随形,穿过层层山林,到一个被世人遗忘的江滩。

这一段充满绝望的逃命旅程深深震撼着观众的心灵,我们似乎能感受到他那股刺骨的孤独与绝望。

在这个几乎不见尽头的旅途中,张莱西的精神几乎崩溃,鞋底也在长途跋涉中被磨得透然而破。

他没有停下,在一次次奔跑之后,他到达了一个江边的泊船处。

在那里,时间和满身的疲倦仿佛都暂时停滞,他把命运压在手里的手机小心地放在一边,果断地跳入江水之中。

这瞬间,他放下了一切物质的羁绊,做出了一种超脱的决定。

这一抹宁静,反映出他内心深处已然接受无法改变的现实,而这一跳,仿佛是在向他过去的种种告别。

随着江水缓缓拍打岸边,张莱西终于有了片刻时间去思考。

他试图拨打电话联系外界,希望能得到一些关于事态的讯息。

电话接通了,却没有一个声音传来,留给他的只有无边的沉寂。

看到这里,我们不禁疑惑,难道他是打给他曾经的朋友郑义?

而电话那头传来的寂静,似乎在无声地诉说着——郑义可能已经背弃了他。

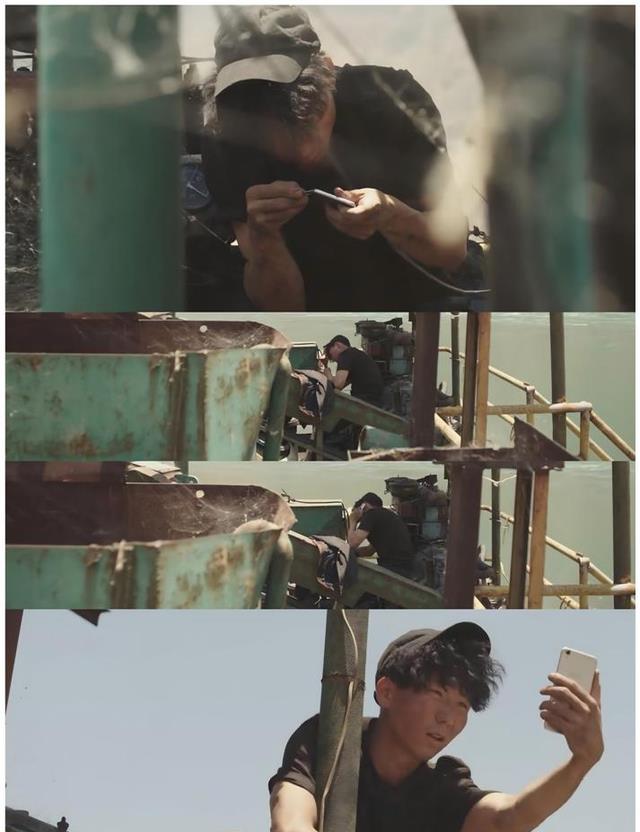

此时此刻,手机屏幕上的蛛网状裂纹成了最耐人寻味的点睛之笔,仿佛在象征着无论他走多远,张莱西也无法从法律的追求中逃脱。

张莱西,这个从小靠吃百家饭长大的人物,习惯了默默承受生活中的孤独与不幸。

尽管没有办法求助于他人,他依然没有放弃希望,不顾一切地从手机中移除SIM卡,意在摆脱警方的监控。

而就在灵光一闪之间,他像返璞归真般又拾回那被丢弃的卡片,再次尝试与外界沟通。

在袅袅黄昏的旷野里,信号飘摇如天际的薄云,张莱西拖着疲惫不堪的身体艰难地攀上了一个高地。

终于,电话那端传来了一道熟悉的声音。

张莱西用尽全力询问着王冬雨的消息,他的语气中透露出强烈的恐惧和无助。

那一刻,他把手机轻轻抵在额头,无奈与期待构成了一副让人心酸的画面。

尽管常胜在电话中规劝他自首,张莱西早已变得麻木,他执拗地将手机狠狠抛入江水中。

这一动作胜如千言万语,是一个对无情命运的有力反抗,犹如一个孩子在最后时刻的哀号。

随着时间的流逝,张莱西的身影再次映入了银幕。

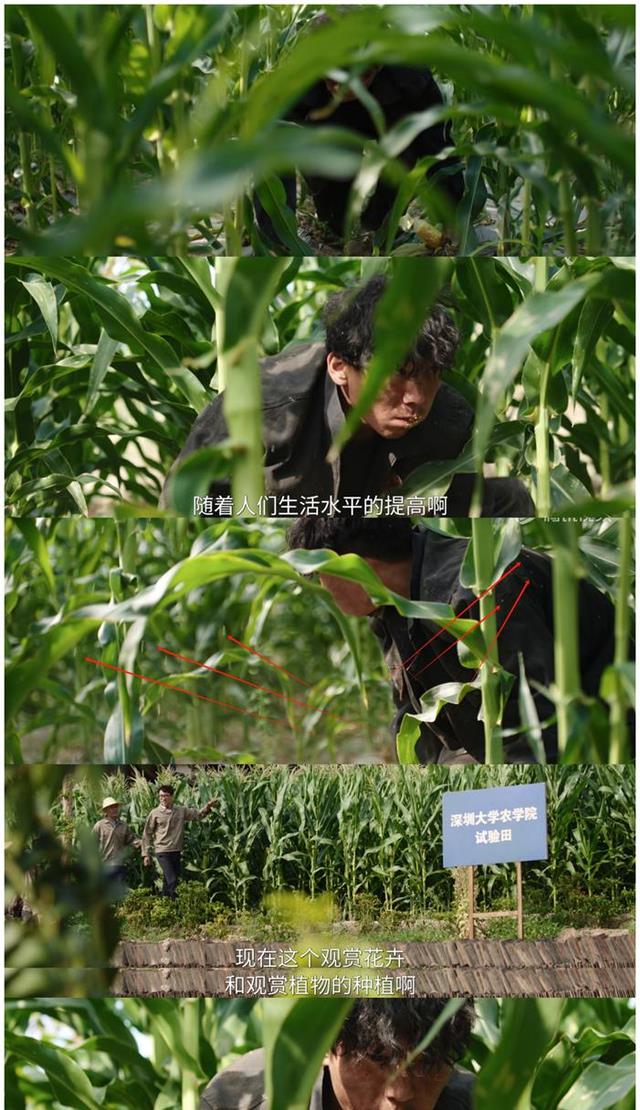

他在一片无名的玉米地里,费力地摘下了一根未熟的玉米,象征着他在漫长的逃亡过程中如影随形的饥饿与心酸。

食不果腹的现实中,这根玉米成了他继续生存的微弱希望。

这片玉米地却属于某个农学院的试验田,玉米还未成熟,只是依靠风的助力不断生长。

尽管如此,张莱西用一种令人难以置信的毅力在这个荒凉的环境中,坚持着自己的生存之路。

故事的发展让我们回到了更为温暖的田园,课堂上关于“观赏花卉与观赏植物”的无心对话,勾动了张莱西心底某些隐匿的情感。

他想,如果当初听从长辈跃进爷爷的话,选择平静地种植多肉植物生活,也许现在他的命运会是另一番不同的景象。

那些“如果”终究是遥不可及的幻想,绝望与现实重重地压在他心头。

阿如那扮演的张莱西,在这一场复杂亦动人的表演中,让观众为他与命运的搏斗揪心不已。

他把角色内心的无助、绝望甚至悔恨展现得淋漓尽致,引得观众唏嘘不已。

在这个被命运操控的世界中,《驻站》犹如一幅强烈情感和深刻内涵交织的动态画卷,剧中的每个细节都充满了对人性的探索和反思。

正因《驻站》的存在,它不单单是一部电视剧,而是一个关于人生命运的深刻思考,议题始终根植于现实,展示出人物的复杂性与多样性,无论初观还是多次鉴赏,总能带给观众迥异的感受和启迪,让这个作品在观众心中占有一席温暖而沉重的位置。