狮子与黑牛,黑笔(Mehmed Siyah Qalam)的代表作之一,TSMK H. 2160,fol. 90b.

最近,我收到了土耳其高教委发来的邮件,在通过答辩九个月以后,我的毕业论文电子版终于被学校上传到高教委论文中心入档了,论文编号为546810。感兴趣并且会土耳其语的朋友可以在土耳其高教委国家论文中心(YÖK Ulusal Tez Merkezi)的官网上下载。现在终于有时间可以把我的土耳其语论文成果慢慢分享给大家。起这个题目虽然有点标题党,但其实还真的没有跑题。

波斯册页

波斯册页这种艺术形式源于中国。册页是由普通卷轴、龙鳞装卷轴到经折装册页,自然而然发展出来的一种书籍装订形式。册页这种装帧形式最早何时传入中亚目前没有确凿史料可以证明,但最晚在14世纪时,册页已经成为伊斯兰艺术收藏的重要载体。从15世纪开始,帖木儿、土库曼和奥斯曼宫廷中开始流行册页收藏鉴赏。

书籍装帧形式的发展变化

1、竹简,2、绢布,3、卷轴,4、旋风装/龙鳞装卷轴,5、梵夹装,6、经折装册页

TSMK H. 2153 册页中的一页,TSMK H. 2153,fol. 15b.

册页一词在波斯语中被称为“مرقع ” (Murakkaʿ ),是一种收藏和保存不同艺术品的“文件夹”:伊斯兰书法作品和字帖、镀金装饰纹样、细密画、草稿和刻剪纸等作品被有序或无序地裁剪粘贴在册页中,使得收藏册页的艺术赞助人利用册页保存艺术作品的同时,也可以随时拿出来翻看欣赏。与此同时,由于册页中收集了不同时代前辈艺术大师的作品,有时也是宫廷画院艺术家们参照和临摹的范本。更有意思的是,波斯册页中有大量模仿中国画的波斯画师摹本,也有一些被认为是中国画的原迹。

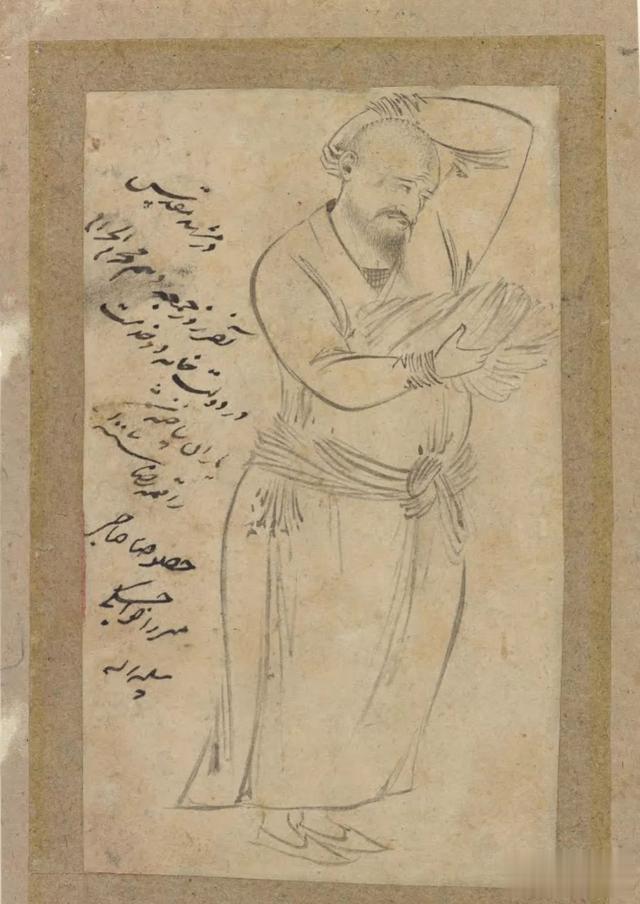

波斯画师笔下的中国人物形象,TSMK H. 2153

13世纪蒙古帝国崛起之前曾到中国旅行的阿拉伯旅行家伊本·瓦尔迪(Ibn al-Wardi)认为,宋朝宫廷画院曾经邀请中东地区的艺术家来中国宫廷,特别是曾经说服波斯艺术家到宋朝工作,由此可以推测在蒙古人进入中国之前,中国的艺术家也会出现在伊朗的宫廷画院。[1] 在蒙古人的四大汗国时期,东西交通和各方面交流都变的通畅了起来,一直延续到突厥人的帖木儿帝国。目前大部分完整的册页都藏在位于伊斯坦布尔托普卡珀宫博物馆的手抄本图书馆内,最早的一本册页(TSMK H. 2130)制作于1427至1433年,是为帖木儿Baysungur王子制作的书法册页。笔者论文所涉及的两部册页(2153号和2160号)是15世纪辗转于多个宫廷、内容丰富却又杂乱的两部册页。

铁拐李与刘海戏金蟾,TSMK H. 2160,fol. 36b.

关于托普卡珀册页的研究,国际学者在上世纪80年代已有了丰硕的学术成果,见Islamic Arts I: an annual dedicated to the art culture of the Muslim world, The Islamic Art Foundation, New York 1981. 自 1999 年,日本学者水野美奈子(Minako Mizuno Yamanlar)已经开始和土耳其方合作准备 H. 2153 和 2160 的完整出版。如今已经过去了二十年……俞雨森博士在一篇文章中提到,据哈佛大学的 Gülru Necipoğlu 教授告知,这个图录有望在近期完成、出版。[2] 此外,现藏于柏林国立图书馆Diez册页和这些册页关系紧密,2013年的柏林迪茨册页学术研讨会最新研究成果见The Diez Albums: Contexts and Contents, ed. Julia Gonnella, Friederike Weis, Christoph Rauch, Brill, Leiden & Boston 2016. 海德堡大学的俞雨森博士的博士项目“Timurid Reception and Integration of Khitā’i Aesthetic: Material, Technique and Image, ca. 1370-1506”也与此有关。

波斯画师笔下的中国公主出嫁队列,TSMK H. 2153,fol. 3b.

命途多舛的雅库布册页

笔者的论文题目为“Akkoyunlu-Türkmen Yâkub Bey Albümlerindeki Kalem-i Siyahî Resimlerinde Çin Etkisi”,中文即《白羊土库曼雅库布·别册页黑笔画中的中国影响》。首先,要解释一下这部册页的身世和名称问题。

贾拉伊尔时期的白描画,TSMK H. 2153,fol. 170a.

托普卡珀老皇宫的手抄本图书馆里珍藏着两本册页,编号分别为Hazine 2153和Hazine 2160,内容包含了伊利汗、贾拉伊尔、帖木儿、白羊土库曼和奥斯曼时期的各类书画作品。现存的册页开本尺寸长约50cm,宽约34cm,其中2153号册页有199页、500余幅绘画和装饰作品,2160号有90页、134幅作品。

伊利汗画师笔下的《史集》场景,TSMK H. 2153,fol. 22b.

册页在1514年奥斯曼苏丹赛里姆一世打败萨法维王朝的查尔德兰战役后,作为战利品之一从大不里士宫廷带到了伊斯坦布尔的皇宫。由于册页在短短几十年间经历了两三个政权(帖木儿、黑羊王朝、白羊王朝)的宫廷,从赫拉特到大不里士再到伊斯坦布尔,难免有很多散页和残页,但来到奥斯曼帝国之后几经非专业人士漫不经心的编修,并新添入了一些奥斯曼画师的作品,使得册页看起来杂乱无章。更有甚者将一些尺寸大于册页版面的中国摹本剪裁成若干份,粘贴在了不同页面上……这也证明了这些摹本在进入奥斯曼宫廷前可能是完整的一幅作品。(下图)

裁切后被粘贴在三个不同页面的元画摹本,TSMK H. 2153,fol. 35b, 105a, 114a.

这两部册页的第一个名字为“法提赫册页”(Fatih Albums),是土耳其学者Tahsin Öz在1952年取的名字,原因在于册页中有三张穆罕默德二世(Fatih Sultan Mehmet)的侧面肖像画。这一名称在目前的土耳其学界依然耳熟能详,但存在非常明显的信息误导,会让不明真相者误以为这本册页的内容或制作时间仅限奥斯曼的“法提赫”时代。

穆罕默德二世侧面像, Ahmed Şiblizâde, 1480, TSMK H. 2153, y. 10b

后来,Armenag Sakisian和Zeki Velidi Togan两位学者研究发现册页中不但一些细密画的签名属于白羊王朝苏丹雅库布麾下的宫廷画师,一些书法作品的落款也写有雅库布(Yaqubī)的名属,因此认为“法提赫册页”主要部分的成书时间应为白羊土库曼王朝的雅库布时代,遂将其重命名为雅库布·别册页。80年代英国伦敦大学亚非学院召开的学术研讨会的前后,众学者还对此问题有过争论。而2016年最新研究的结论普遍认为,可能这两部册页最终被称“伊斯坦布尔萨莱册页”(Istanbul Saray Albums)即以现藏地为名更为合适。笔者的论文暂时采用了第二种名称,即“雅库布·别册页”。

苏丹雅库布·别召见场景,大不里士,1470-90,TSMK H. 2153, y. 90b-91a.

2153号册页中的部分作品在奥斯曼帝国晚期流出了宫廷。根据1784至1790年在伊斯坦布尔任职的普鲁士外交官弗莱德里希·冯·迪茨(Heinrich Friedrich von Diez)的记载,他在1789年苏丹赛里姆三世即位时从一位后宫宦官手中买到了数百张手抄本和册页的散页。目前收藏于德国柏林国立图书馆的大部分迪茨册页内容可从图书馆的数字档案库中查到(http://orientdigital.staatsbibliothek-berlin.de )。

两本册页的内容包括了纸本绘画、绢本绘画、欧洲版画、素描、图案设计、细密画草稿粉本和书法,其中绘于绢布上的画中有大量的中国工笔画摹本。中国画摹本的落款采用了“Kâr-ı Hıtay”,即中国画、中国的作品(“Hıtay”汉语对应的是契丹,而在中亚突厥语言中对应的则是中国)关于册页内容来源及类型的研究,后面会给出详细信息。

两宋院体画局部摹本,TSMK H. 2153, y. 33b.

提到作品落款,通过册页中不同作者的签名,便可以找到部分作品的时间和空间线索,如伊利汗王朝的绘画大师艾哈迈德·穆萨(Ahmed Musa),贾拉伊尔王朝的画师埃米尔·德弗莱特亚(Emîr Devletyâr)、阿卜杜·哈伊(Abdu’l-Hayy),白羊王朝为苏丹雅库布·别工作的画师德尔维希·穆罕默德(Derviş Muhammed)和谢黑大师(Üstad Şeyhî)等。当然,最为神秘的签名则是“黑笔”(Mehmed Siyah Qalem),关于一代传奇黑笔大师的作品,世界上有非常多的艺术史学者醉心于此。黑笔笔下狂野粗放的萨满人物、动物形象所含有穿越古今的能量,同时其细密画技法里的繁密细腻的笔触,让这些作品兼具了写实和抽象、细节和情感、表现主义与先锋精神。

黑笔典型风格的人物画,TSMK H. 2153,fol. 128a-129b.

签有“黑笔”落款的麒麟图,TSMK H. 2153,fol. 170b

注释:[1] F. R. Martin, Miniatures from the Period of Timur: in a MS. Of the Poems of Sultan Ahmed Jalair, Adolf Holzhausen Press, Vienna 1926. [2] 俞雨森,“14 世纪晚期至15 世纪波斯宫廷收藏的道释画 [Buddhist and Daoist Paintings from Persianate Collections of the Fourteenth to Fifteenth Centuries],” in 马可•波罗与10-14世纪的丝绸之路, Peking University, 2018 (forthcoming).黑笔与黑笔画

一代传奇画手穆罕默德·黑笔(Muhammed Siyah Qalam)的大名出现在了雅库布册页中的很多细密画上,而且有些画不但风格差异较大,签名的字体也有不同程度的差异,这不禁让人怀疑哪些出自黑笔本人,哪些出自后人的模仿,抑或是黑笔本身就不是某个个人,而是一个团队、一个画坊?黑笔的身世神秘莫测,至今是个解不开的谜。为了区分穆罕默德·黑笔的作品与“黑笔画”,土耳其学界通常采用了波斯语语序表达这一类绘画作品,即“Qalam Siyâhi”或“Kalem-i Siyahî”,而不是Siyah Qalam。那么,黑笔画又是一种什么样的画呢?

黑笔一词作为专有名词表示绘画类型最早出现在1544年书法家都斯特·穆罕默德(Dûst Muhammed b. Süleyman Heravi)为贝赫拉姆·米尔扎册页(Behram Mirza Albums, TSMK H. 2154)书写的序言里。黑笔画其实就是仅仅勾线(tahrir)不上色的线描,或勾线后略加淡彩分染出阴影层次的一类绘画形式,非常接近中国画的白描。但黑笔画又不局限于其字面意仅用黑色勾线,一些细密画和粉本作品中同样使用了红色、褐色、蓝色和绿色等不同色调的墨水用于勾线和渲染。现代土耳其语中的“黑笔”(kara kalem)指的是铅笔(kurşu kalem)。

贝赫拉姆·米尔扎册页中的黑笔画,TSMK H. 2154, fol. 55b.

伊斯兰艺术中的细密画是深受“认主独一”意识形态影响的,因此与西方宗教肖像绘画表达的神圣性不可相提并论。但是细密画艺术中通过空间和透视的构图方法,风格化的线条和涂色的技法,以及形而上的宗教哲学观,创造出了一种“不似性”的视觉效果象征伊斯兰的神圣性。[1]

伊斯兰细密画中丰富华丽的重彩和布满图案不留空白的构图与苏非哲学中的“fakir”概念有关。[2]

贝赫拉姆·米尔扎册页中的贝赫扎德大师的作品,TSMK H. 2154, fol. 83b.

萨法维君王沙赫·塔赫马斯普(Shah Tahmasp)在青年时代对宫廷艺术投入了极大的热情,同时自己也是画坛圣手,他的近臣都斯特·穆罕默德在米尔扎册页中提到了两位创作黑笔画的前辈大师,一位是艾哈迈德穆萨的徒弟——埃米尔·德弗莱特亚(Amir Dowlatyâr),另一位则是贾拉伊尔王朝的一位苏丹——艾哈迈德·贾拉伊尔(Sultan Ahmad Jalâyir)。[3]

贾拉伊尔王朝是14世纪伊利汗王朝覆灭后,其蒙古贵族中的一支在伊朗西部和伊拉克北部建立的地方政权。贾拉伊尔人建立的这个小汗国一直生存到帖木儿时代,曾与黑羊王朝共同抵抗帖木儿,帖木儿死后最终并入了黑羊王朝。贾拉伊尔苏丹国在苏丹艾哈迈德的统治下(1382-1410在位),巴格达及周边地区的科学和艺术活动发展繁荣了起来。

图1 写有埃米尔·德弗莱特亚签名的线描作品,14世纪绘于伊朗,SBB Diez A, y. 73:46, No. 5.

埃米尔·德弗莱特亚曾供职于伊利汗国的第九位汗王阿布·赛义德·巴哈杜尔汗(Abu Saʿid Bahadur Khan, 1316-1335在位)宫廷,并擅长于黑笔画。(图1)艾哈迈德·穆萨大师的另一位高徒山姆赛丁(Şems el-Din)是贾拉伊尔王朝的苏丹谢赫·乌瓦伊斯一世时代(Şeyh I. Uvays, 1356-1374)大不里士宫廷的御用画师,他在晚年把所有精力都倾注在了培养其弟子阿卜杜·哈伊成为黑笔画大师。[4] 阿卜杜·哈伊是苏丹艾哈迈德·贾拉伊尔时代最重要的细密画师,同时也是苏丹的绘画老师。然而这位艺术家在晚年销毁了自己的大部分画作,以至于他的作品很少得以流传至今。[5]

图2 苏丹艾哈迈德·贾拉伊尔所绘白马头像,14世纪绘于现伊朗或伊拉克,TSMK H. 2153, y. 29b.

据文献记载,苏丹艾哈迈德·贾拉伊尔在阿卜杜·哈伊的指导下完成了《阿布赛义德之书》(Abûsaʿidnâme)中的一个插图场景,但这部作品很遗憾也没有保存下来。目前仅存的一幅可以确定是出自苏丹艾哈迈德·贾拉伊尔之手的黑笔画是雅库布册页中的“白马头”。(图2)画的下方有一行用波斯体书法写就的落款:

“اسب جھانگیر من کون و مکان را گرفت. کار احمد پادشاه، مستعد، مشعل”

意为:吾之坐骑贾汗戟尔(Jahangir),征服寰宇。齐备者与炽焰者之帝王艾哈迈德之作。

图3 照夜白,李公麟,26.9x204.5cm,11世纪,故宫博物院

这幅黑笔画的线条纤细流畅,马头的轮廓和结构表现十分优雅。画面中散发的雅致与简约之韵让人想起了12世纪中国宋代李公麟的白描画。(图3)可以说,中国画中作为一种独立画种的白描出现在伊斯兰世界,始于苏丹艾哈迈德·贾拉伊尔赞助的手抄本书籍中的黑笔画插图。而这位艺术家苏丹正是这股来自东方的短暂的艺术潮流的推动者。

《苏丹艾哈迈德·贾拉伊尔迪万诗集》的黑笔画

今天藏于华盛顿赛克勒美术馆的八页《苏丹艾哈迈德·贾拉伊尔迪万诗集》

(Dîvân-ı Sultan Ahmed Jalâyir)细密画插图水平极高,均是贾拉伊尔时代黑笔画的经典之作。(WFGA, F1932.30, y. 17a; F1932.31, y. 18a; F1932.32, y. 19a; F1932.33, y. 21b; F1932.34- F1932.35, y. 22b ve 23a. )

有关这部抄本中插图的制作时间和作者,历史上学界有过不同看法。F.R. Martin认为这些黑笔画可能是帖木儿宫廷画师的作品。[6] 而Deborah Klimburg-Salter则认为这些作品可能出自阿卜杜·哈伊之手。[7] 最新的研究认为,从《苏丹艾哈迈德·贾拉伊尔迪万诗集》的黑笔画插图的图像整体、样式、细节、技法和风格韵味来看,这八幅页缘装饰画应是若干位画师共同合作完成的作品。 [8](图4)既然这些作品出自贾拉伊尔画师之手,作品自然是贾拉伊尔时代审美与中国画元素结合的产物。与伊利汗时代绘画不同,这里不再出现前朝鲜艳的重彩、方头的墨线和粗重的笔触,取而代之的是更为沉静的氛围、均匀的节奏和“妙手偶得之”的以墨当彩。

图4 树下七学者(页缘装饰),29.5x20.3cm, 14世纪末绘于现伊朗或伊拉克, WFGA, F1932.32, y. 19a.

贾拉伊尔页缘装饰画“树下七学者”和“游牧生活”中树干的样式和晕染方式(图7)、“鸭川牧野”中牧童放牛的场景(图5),以及雅库布册页中的一幅贾拉伊尔黑笔画中右侧的树枝与树叶(图8),不禁让人想起了宋代李迪的《风雨牧归图》和《古木竹石图斗方》。(图6,9)

图5 鸭川牧野(页缘装饰),29.5x20.4cm, 14世纪末绘于现伊朗或伊拉克, WFGA, F1932.30, y. 17a.

图6 风雨牧归图(局部),李迪,120.7x 102.8 cm,台北故宫博物院

图7 游牧生活(页缘装饰局部),31.8x22.7cm, 14世纪末绘于现伊朗或伊拉克, WFGA, F1932.35, y. 23a.

图8 下马问道,14世纪末,TSMK H. 2153, y. 170a

图9 古木竹石圖斗方,传李迪,24.2x 25.7 cm,12世纪,BMFA 17.186

与伊利汗王朝审美趣味相反的黑笔画在贾拉伊尔苏丹艾哈迈德的推动下得到了一时的繁荣发展,大约从伊利汗时代开始中国画已开始流入波斯宫廷,但对于白描画技法和美学的认同与接纳基本上是苏丹艾哈迈德自己的选择。有研究认为,14世纪由于中亚政治动荡,画师们不得不马不停蹄地从一个城市辗转迁移至另一个城市,居无定所、侍无定主的生活极大地限制了艺术作品的产出。 [9] 据历史学家、诗人德弗莱沙赫·赛迈尔坎迪(Devletşah Semerkandî)的记述,沉迷于艺术的贾拉伊尔苏丹谢赫·乌瓦伊斯一世在大不里士之时曾亲自动笔制作瓦西提风格的绘画作品。 [10] 与此同时,贾拉伊尔时期的绘画还受到了法兰克绘画风格的影响。因此,贾拉伊尔绘画艺术的发展更多的受到了外域绘画技术和表达方法的深刻影响,但并没有吸收东方绘画的绘画内容、文化、哲学和宗教涵义。正如日本学者杉村 棟(Sugimura Toh)写到的,绘画中对于中国画家来说重要的事情,在伊朗和中亚的画师看来毫无意义,因此他们的临摹借鉴也就仅限于中国画的形式和技法层面。[11]

沙赫·库鲁的“萨兹画”,Viyana Österreichische Nationalbibliothek, Cod. mixt, nr. 313, vr. 11b, 46a

由此可见,黑笔画是短暂流行于15世纪伊斯兰世界的,吸收中国水墨、白描画技法和风格的一种艺术潮流。虽然这股短暂的“清流”在艺术史家眼中没有形成独立的贾拉伊尔画派,但毫无疑问贾拉伊尔黑笔画在艺术史中的地位不可忽视。此后的16世纪奥斯曼帝国宫廷中出现的以沙赫·库鲁(Şahkulu)为代表的风格化装饰艺术“萨兹画”(Sazyolu),以及萨法维王朝礼扎·阿巴斯(Reza Abbasi)的单页细密画人像,都延续并发展了黑笔画的艺术形式和美学趣味。

马什哈德的朝圣者,礼扎·阿巴斯,1598,Freer Gallery of Art

注释及参考文献

[1] Titus Burckhardt, İslâm Sanatı: Dil ve Anlam (Art of Islam: Language and Meaning), trc. Turan Koç, Klasik Yayınlar, İstanbul 2013, s. 56-64; Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, trc. Ahmet Demirhan, İnsan Yayınları, İstanbul 1992, s. 233.

[2] fakir字面意思为贫穷的、匮乏的,象征着世人的需求,与真主的全能与无求相对。见《古兰经》第四十七章38节:真主确是无求的,你们确是有求的。土耳其语译文:Allah (her bakımdan) zengindir, siz ise fakirsiniz. (Kur’ân-ı Kerim, 47: 38)

[3] Bernard O’Kane, “Siāh-Qalam”, madd., Encyclopaedia Iranica Online, 2009.

[4] Patrick Wing, The Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East, Edinburgh University Press, Edinburgh 2016, s. 187.

[5] Massumeh Farhad, “The Dīvân of Sultan Ahmad Jalayir and the Diez and Istanbul Albums”, The Diez Albums: Contexts and Contents, Chapter 18, ed. Julia Gonnella, Friederike Weis, Christoph Rauch, Brill, Leiden & Boston 2016, s. 488-489.

[6] F.R. Martin, Miniatures from the Period of Timur: in a MS. Of the Poems of Sultan Ahmed Jalair, Adolf Holzhausen Yayınevi, Vienna 1926, s. 18.

[7] Patrick Wing, The Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East, s. 191, 199.

[8] Barbara Brend, “A Brownish Study: The Kumral Style in Persian Painting, its Connections and Origins”, Islamic Art 6, 2009, s. 87.

[9] Sheila Blair, “Artists and Patronage in Late Fouteenth-Century Iran in the Light of Two Catalogues of Islamic Metalwork”, BSOAS 48, c. 1, London 1985, s. 58.

[10] Wasitî,指阿拔斯王朝时期的艺术家Yahyâ ibn Mahmûd al-Wâsitî,也是巴格达附近的一座城市的名字,瓦西提风格指阿拔斯王朝时期的细密画风格。

[11] Toh Sugimura, The Chinese Impact on Certain Fifteenth Century Persian Miniature Paintings from the Albums (Hazine 2153, 2154, 2160) in the Topkapi Sarayi Museum Istanbul, s. 302.

黑笔画的分类研究

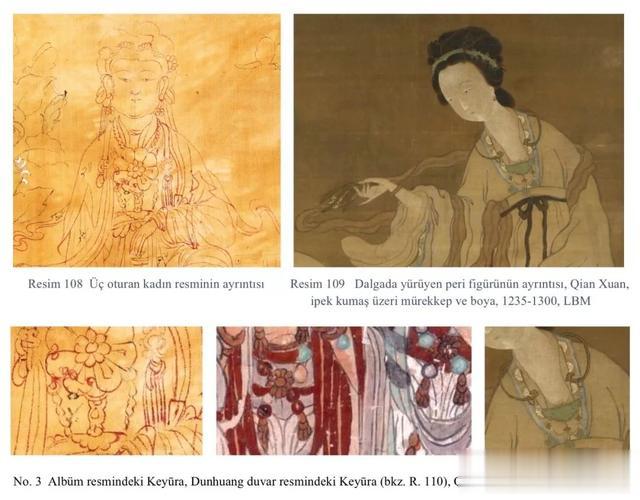

20世纪80年代时,一些艺术史学者就伊斯坦布尔萨莱册页中所藏绘画的内容、风格和技法等方面将作品进行了分类研究。威廉·沃特森根据册页画所受中国影响的程度将研究对象分成了六种不同的风格类型:一类都市风格、二类都市风格、三类都市风格、一类中国地方风格、二类中国地方风格和灵怪神话绘画。[1]李迪《风雨牧归图》局部,120.7 x 102.8 cm,12-13世纪,台北故宫博物院 图1 风雨牧归图, 31.5 x 32.5 cm, 15世纪, 雅库布册页,TSMK H. 2153, fol. 103a.其中,“一类都市风格”是指明代的宫廷院体画,即册页中这一类风格的作品年代下限应是明代。例如,雅库布册页中第103页中的一幅模仿北宋画家李迪(1162-1224)的绢本《风雨牧归图》。(图1)“二类都市风格”指元代壁画中的宗教或神话人物,如贝赫拉姆·米尔扎册页中的若干中国画摹本(H. 2154, fol. 74b, 95a, 136a)。(图2) “三类都市风格”指线描或淡彩设色白描,如雅库布册页中线条自由粗犷的“刘海儿与铁拐李”是其代表(H. 2153, fol. 36b)。(图3)

图1 风雨牧归图, 31.5 x 32.5 cm, 15世纪, 雅库布册页,TSMK H. 2153, fol. 103a.其中,“一类都市风格”是指明代的宫廷院体画,即册页中这一类风格的作品年代下限应是明代。例如,雅库布册页中第103页中的一幅模仿北宋画家李迪(1162-1224)的绢本《风雨牧归图》。(图1)“二类都市风格”指元代壁画中的宗教或神话人物,如贝赫拉姆·米尔扎册页中的若干中国画摹本(H. 2154, fol. 74b, 95a, 136a)。(图2) “三类都市风格”指线描或淡彩设色白描,如雅库布册页中线条自由粗犷的“刘海儿与铁拐李”是其代表(H. 2153, fol. 36b)。(图3)

图6 明青花花鸟纹瓷盘,1571-1629(萨法维王朝Shah Abbas时期),伊朗国家博物馆

“二类中国地方风格”以中国工笔重彩花鸟画为主,设色较为浓艳,多绘于绢布之上。可以认为是明代浙江画院的粗糙摹本。(图7)

1. 全画临摹本: 工笔画与白描画

全画临摹本是指无论是绘画题材还是绘画技法,均复制了中国画范本的临摹作品,具体到册页中的黑笔画即中国画范本的白描或水墨工笔摹本,其中包含“三类都市风格”的线描或淡彩设色白描。

雅库布册页中有一幅白描刀马人物画(图10)十分引人注目,这幅画的另一个复制本现藏于柏林的迪茨册页中(Diez A, fol. 71)。画面中的两位正在马上对搏的武士甲胄、兵刃和战马的形象不禁让人想起了中国连环画中的战斗场面,若追根溯源,我们可以在宋《武经总要》[2] 和李公麟《免胄图》中找到与图中器物完全吻合的原型。(见下图)

此外还有描绘更大战斗场面的淡彩设色白描,如雅库布册页第77页中的一幅刀马人物画(图11)。这幅有穆罕默德·黑笔签名(图右下角)的作品被限制在了一个椭圆形包袱内,上沿为类似云肩的装饰双钩。

此外还有描绘更大战斗场面的淡彩设色白描,如雅库布册页第77页中的一幅刀马人物画(图11)。这幅有穆罕默德·黑笔签名(图右下角)的作品被限制在了一个椭圆形包袱内,上沿为类似云肩的装饰双钩。 图11 三国志战斗场景,33.16 x 48.85 cm, 雅库布册页,TSMK H. 2153, fol. 77a.

图11 三国志战斗场景,33.16 x 48.85 cm, 雅库布册页,TSMK H. 2153, fol. 77a.日本学者Yuka Kadoi博士对此图进行过比较研究,认为其原型来自元代刻版书《新刊全相平话三国志》的插图。笔者对比了日本内阁文库藏《新刊全相平话三国志》元至治间新安虞氏刊本(1321-1323)后发现,册页作品中的人物形象、姿态、服饰和马匹形象基本与此版三国志插图中的形象吻合,且画面所描绘的战斗场景令笔者想起了《三国演义》长坂坡之战赵子龙单骑突围的场景。尤其是笔者将画面中心的武将形象提出后再次与书中插图进行对比后认为,无论从人物服饰、姿态还是战马奔跑的姿态来看,与此形象最为接近的人物即是书中第页插图中的赵云,唯一不同的是册页画中的这一形象怀中没有阿斗。而册页作品画面四周的兵士形象也可以从三国志插图中一一有所对应。(见下图)

由此笔者认为:一,这幅册页藏刀马人物画的主题为《三国志》中赵云长坂坡之战;二,此作品的右下角虽然写有“黑笔之作(Kâr-ı Muhammed Siyah Qalam)”的签名,但与通常意义上的穆罕默德·黑笔风格差异较大,不排除后人后加上的款识;三,这幅刀马人物画所临摹的原型可能不限于某一幅具体的中国绘画作品,而有可能是波斯画师对《三国志》插图画和瓷器画等多种形式的艺术作品的整合;四,作品可能出自14世纪末至15世纪初的波斯宫廷画师之手。

由此笔者认为:一,这幅册页藏刀马人物画的主题为《三国志》中赵云长坂坡之战;二,此作品的右下角虽然写有“黑笔之作(Kâr-ı Muhammed Siyah Qalam)”的签名,但与通常意义上的穆罕默德·黑笔风格差异较大,不排除后人后加上的款识;三,这幅刀马人物画所临摹的原型可能不限于某一幅具体的中国绘画作品,而有可能是波斯画师对《三国志》插图画和瓷器画等多种形式的艺术作品的整合;四,作品可能出自14世纪末至15世纪初的波斯宫廷画师之手。

册页中同一主题出现三次的其中一幅作品,雅库布册页,TSMK H. 2153, fol. 150b.

2. 借法自用本

借法自用本是指运用了白描、水墨晕染等中国绘画笔法技法,但在绘画主题上摆脱了中国画范本影响、有艺术家独特风格的绘画作品。雅库布册页中的这一类型的作品基本上来自贾拉伊尔、帖木儿和白羊土库曼王朝时期,共有约17幅黑笔画作品。其中不乏一些时代风格明显的作品和名家遗作,如借鉴了中国山水画笔墨皴法的贾拉伊尔黑笔画(图14、15),以及写有埃米尔·德弗莱特亚签名(Kâr-ı Amir Dowlatyâr)的一幅《雉鸡降蛇图》。(图16)

图14 狩猎图,14世纪贾拉伊尔画派,伊朗或伊拉克,雅库布册页,TSMK H. 2153, fol. 158a.

正如《苏丹艾哈迈德·贾拉伊尔迪万诗集》中的黑笔画插图一样,册页中具有明显的贾拉伊尔时代黑笔画中同样可以找到宋代山水画中树石的形象与笔法。甚至在两幅主题截然不同的作品里,出现了同一棵树的形象,虽然树根部分的土地或岩石的表现方式有所不同。(见下图)其中一幅描绘狩猎场景的作品左侧树根所在部分出现了模仿小批麻皴的淡墨纹理,而另一幅图中的树根所在部分的墨色笔触则更接近于传统细密画对山石阴影或质感的表现手法。

笔者在论文的画法分析部分,分别对上述黑笔画的局部进行了临摹和步骤分解演示,如下图。

埃米尔·德弗莱特亚的这幅《雉鸡降蛇图》展现出了这位细密画大师高超的艺术水平:画面构图饱满,虽为单色白描稿但气象生动韵味十足,反映出了画家出色的造型能力;从蟒蛇身上的细如发丝的鳞片线条,以及太湖石上极富力量和动感的纹理可以看到画家精湛的线条功力。

3. 装饰言新本

装饰言新本是指册页中借鉴中国画内容元素但不以临摹和学习为目的,同时在技法和风格的角度减少或脱离中国画影响的,富有浓郁的风格化装饰性的线描画稿或图案设计稿。(图19)这种类型在后期被波斯画家沙赫·库鲁(Şahkulu)发展成为了奥斯曼绘画史上著名的“萨兹”装饰画(Sazyolu)。萨兹画多以森林、动物和互相缠绕的藤蔓植物作为装饰主题,是一种重要的、成熟的伊斯兰绘画风格类型,有众多土耳其和日本学者有过专门深入的研究,但并不在本论文的讨论范围内,这里就不做展开了。

萨莱册页中藏有若干幅画在三角形或云肩形状内的图案和装饰性绘画,这些黑笔画稿有些没有上色,有些简单涂染了部分图案(如太湖石),对比16世纪波斯青花瓷上的纹样后,笔者认为这些设计图稿有可能是为瓷器图案或瓷器包袱画所创作的粉本作品。(图20、21)

图21 元青花马纹玉壶春瓶,14世纪中叶,NYMMA, 1991.253.32

结论

Shazman Steinhardt经过研究认为,受到中国画影响的萨莱册页人物画的来源可以分成四种[5]:来自唐长安城的大都市画坊或类似于敦煌等地方画坊的唐代风格绘画原作。来自北宋都城开封的唐代风格绘画的仿作。唐代中国北方地区的辽(Hıtay)或回鹘(Uygur)宫廷的地方画师创作的仿唐风作品,以及在13世纪辽和西辽(Kara Hıtay)王朝被蒙古帝国灭亡后,被带到中亚的仿唐风作品的临摹本等,但这一类作品已经与最初的范本相差甚远。元代中国南方地区的南宋皇室遗民,如赵孟頫等宫廷画家的作品摹本,以及其他宋画摹本。通过技法与内容的分析,笔者认为雅库布册页中的黑笔画的制作年代应该在14世纪上半叶到15世纪初之间。其中年代最早、具有明确断代信息的是埃米尔·德弗莱特亚的作品,约完成于14世纪上半叶。宋式铠甲的刀马人物画、贾拉伊尔画派的黑笔画有可能绘于14世纪末。13和14世纪的蒙古四大汗国时期,中国的艺术品通过撒马尔罕进入到了伊朗,随之而来的是短暂的东亚艺术审美趣味对伊斯兰世界的冲击。虽然波斯艺术家对远道而来的中国艺术品产生了浓厚的兴趣,并开始学习借鉴和临摹,但在艺术创作中这些艺术家仅限于吸收中国作品中的非宗教成分,当然他们可能对中国艺术品的宗教属性和社会文化内涵并不感兴趣抑或是无法理解。正如衫村博士所写的一样,“一幅作品中对于中国画家来说重要的点,在临摹这幅画的中亚或伊朗艺术家看来毫无意义。甚至这些重要的点要么被直接忽视掉,要么被他们加以自己的绘画语言和想法重新回炉加工成了全新的面貌。” 可能这正是当时被命名为“黑笔”的这一崭新的、杂糅着东方元素而与众不同的画种,以及对中国画的临摹学习在特定的、很短的时间段内流行于伊斯兰世界的原因。本文所研究的黑笔画案例主要出自14世纪上半叶至15世纪上半叶的百年间控制伊朗和伊拉克地区的贾拉伊尔王朝(1337—1432)、控制中亚和伊朗的帖木儿帝国(1370—1507),以及控制东安纳托利亚、阿塞拜疆和伊拉克的白羊土库曼王朝(1340—1514)宫廷画师之手。这些艺术家和他们的徒弟在黑笔画的创作上或多或少受到了中国绘画、刻版书籍插图和瓷器图案的影响。尽管16世纪后,伊斯兰世界的画坛没有再出现完全模仿中国画的习作,但中国白描笔墨技法和素雅的审美偏好仍作为一股清流,在金碧辉煌的伊斯兰美术史中以新的面貌流行于萨法维与奥斯曼的宫廷画坊间。注释及参考文献

[1] William Watson, “Chinese Style in the Paintings of the Istanbul Albums”, Islamic Arts I: an annual dedicated to the art culture of the Muslim world, The Islamic Art Foundation, New York 1981, s. 72.

[2] 曾公亮,丁度,楊惟德等奉敕撰,武經總要,明万历27年金陵富春堂刊本,1599,北京大学图书馆。

[3] 参见Yusen Yu,Persianate reception of Chinese painting, 15th--mid 16th centuries, Heidelberg 2019.

[4] 更多相关研究参见水野美奈子(Minako Mizuno Yamanlar), “The Formation of Saz Style Ornaments: From Taihu Rocks to Saz Leaf”, Orient, 43-1, 2000, s. 81-82.

[5] Nancy Shazman Steinhardt, “Chinese Ladies in the Istanbul Albums”, Islamic Arts I: An Anual Dedicated to the Art Culture of the Muslim World, s. 77-84.