凌晨三点的NBA总部33层,我站在落地窗前俯瞰曼哈顿的霓虹。

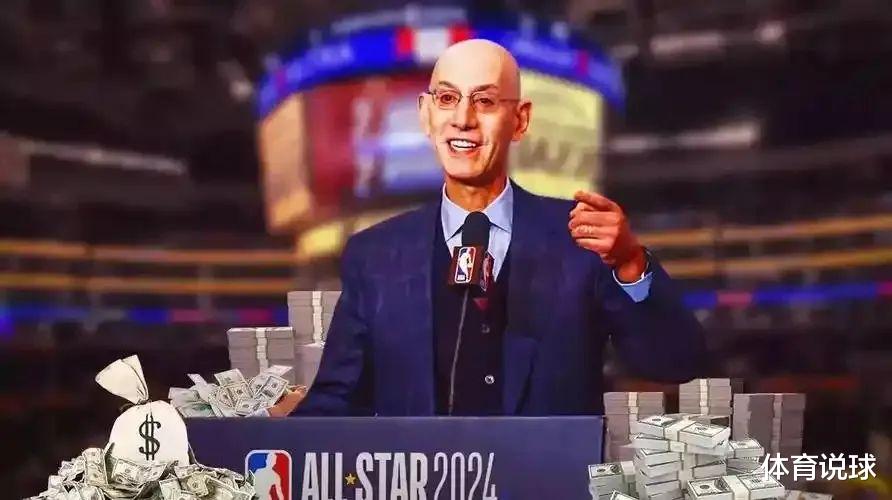

桌上散落着全明星赛的收视率报告——471.8万观众,13%的同比跌幅,这些数字在电子屏的蓝光里像在灼烧视网膜。

手机突然亮起,是库里发来的短信:“我们讨论过的那些方案,或许该换个维度重新计算。”这位刚参与过赛制研讨的巨星,此刻正在旧金山家中加练底角三分。

八小时前的新闻发布会,我说出“本届全明星赛是失败”时,能清晰听见台下三十多位记者倒吸冷气的声音。

这不是故作姿态的公关话术——当看到决赛现场两千个座位空置,当发现球员们在“四队锦标赛”新赛制下眼神游离,当社交媒体上#取消全明星#的标签阅读量突破1.2亿次,任何辩解都显得苍白。

杜兰特的直率回应让我想起2018年那个充满火药味的全明星周末。

当年他因“闭嘴运球”事件与媒体激烈交锋,如今却用“上网就能看大家的反馈”给联盟送上最犀利的谏言。

这位手握两枚奥运金牌的老将,比任何人都清楚全明星赛正在失去灵魂:那些精心设计的“中场粉丝互动”,成了球星被迫营业的尴尬剧场;所谓“动态进攻体系”,演变成三分线外的敷衍浪投;就连最具历史意义的更衣室战术板,也被赞助商的AR广告覆盖成电子屏。

踱步到数据监控墙前,指尖划过触控屏调出历史档案。

2018年我们打破东西部分区时,收视率曾暴涨22%;2020年引入“目标得分制”,让字母哥的绝杀瞬间点燃社交网络;而今年这套耗费270万美元研发的“四队锦标赛”算法,却在实战中把比赛切割得支离破碎。

技术团队反复强调“这是最科学的赛程模型”,却忘了篮球从来不是纯数学游戏——当约基奇在决赛中摊手问“现在该认真打了吗”,当爱德华兹的暴力隔扣被裁判以“保护性吹罚”取消,所谓创新早已背离竞技本质。

落地窗倒影中,1980年拉里·伯德与“魔术师”约翰逊在全明星赛上的传奇对决正在记忆里闪回。

那时的更衣室没有手机直播,球鞋合同不会束缚球员个性,就连乔丹叼着雪茄训话新人的画面都带着粗粝的真实感。

而如今,全明星周末的每个环节都被精确到秒的赞助商权益捆绑,球员们像提线木偶般在镜头前背诵台词,连笑容的弧度都经过表情管理培训。

手机突然震动,是球员工会主席麦科勒姆发来的文件包。

点开发现里面装着利拉德的四点建议:回归东西部对抗、冠军获总决赛主场优势、组建“遗珠队”替代新秀赛、调整全明星举办时间。这些来自更衣室的真实声音,比任何咨询公司的报告都更具穿透力。

想起两周前在拉斯维加斯与詹姆斯共进晚餐时,他指着《楚门的世界》海报说:“亚当,我们正在把全明星变成真人秀。”

转身打开加密邮箱,给30支球队的总经理群发会议邀请。

附件里附上了中国球迷制作的二创视频——画面中,1992年乔丹的全明星MVP奖杯被P成“最佳演员奖”,而2025年的库里在领奖时头顶悬浮着“12.5万美元奖金”的虚拟弹幕。

这些来自东方的辛辣解构,恰是全球化时代最真实的民意切片。

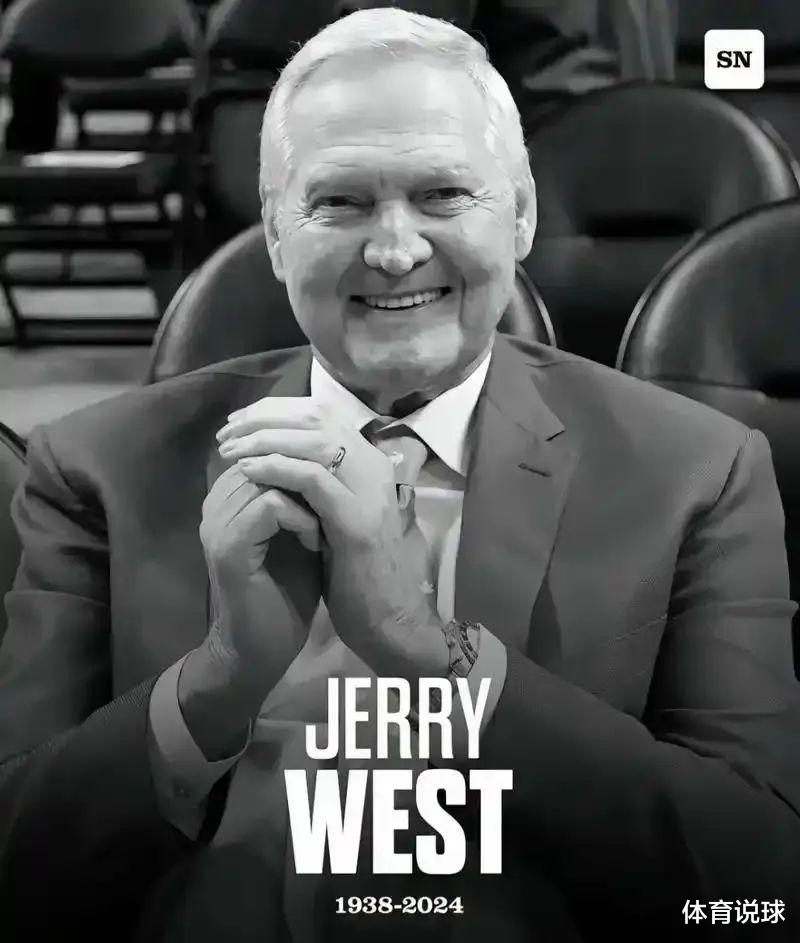

晨光刺破云层时,我站在联盟LOGO墙前凝视杰里·韦斯特的剪影。

这位缔造初代全明星盛况的传奇,曾在自传中写道:“篮球的本质是让普通人相信奇迹。”

而今夜,当打开TikTok看到孟菲斯高中生用游戏引擎重构的全明星赛——没有暂停广告,没有数据追踪,只有纯粹的扣篮对决与街球式斗牛——突然意识到我们或许弄错了创新的方向:不是用科技窒息激情,而是让科技成为激情的放大器。

西海岸的飞机即将降落纽约,舷窗外能看到布鲁克林大桥的轮廓。

手机弹出杜兰特的新推文:“如果全明星赛改成球员投票选对手,我会第一个挑扬尼斯。”这条动态半小时收获50万点赞,评论区瞬间变成全民票选战场。

或许这就是破局的钥匙:把定义权交还给创造奇迹的人,让全明星赛重新流淌出混着汗水与荷尔蒙的野性血液。

此刻,曼哈顿的晨曦洒在联盟新签署的950亿转播合同上,那串天文数字突然变得轻盈——比起商业帝国的扩张,我们更该守护的是球馆穹顶下永不熄灭的星光。

评论列表